こんにちは。「観葉植物の子育てナビ」運営者のmomoです。

お部屋のモンステラに、黄色い葉や茶色い変色を見つけると、ちょっと心配になりますよね。

葉先だけ枯れる症状が出てきたり、葉焼けかな?と思ったり。

そして何より悩むのが、「この枯れた葉、どこから切るのが正解なんだろう?」ということではないでしょうか。

葉柄の中途半端な位置で切っていいのか、それとも根元から切るべきか。

切った後、そこから新芽は出てくるのか、病気や根腐れだったらどうしよう…と、いろいろ考えてしまいますよね。

実を言うと、私も初めてモンステラを育てた時、黄色くなった葉を前に10分くらいハサミを持ったまま固まっていたことがあります。

「本当にここで切っていいの?」「切った後、もっとひどくなったらどうしよう…」って。

それに、邪魔になってきた気根の扱いや、剪定に適した時期、切った茎で挿し木ができるのかも気になるところです。

そこでこの記事では、そんな「モンステラの枯れた葉の切り方」に関する疑問に、一つひとつお答えしていきます。

どこから切るかという正しい位置はもちろん、なぜそこを切るべきなのか、そして安全に作業するための注意点(樹液の毒性でかぶれる可能性など)まで、しっかり解説していきますね。

- 枯れた葉を切るべき「正しい位置」

- 葉が枯れる原因(葉焼け・根腐れ)の診断法

- 安全な剪定作業の注意点(樹液の毒性)

- 剪定後のケアと新芽の出る場所

モンステラの枯れた葉はどこから切る?基本の切り方

まずは、モンステラの枯れた葉を見つけたとき、基本となる「どこから切るか」という疑問にお答えしていきますね。

正しい位置を知っておくことは、モンステラを健康に保つためにとても重要です。

この「切る位置」一つで、その後のモンステラの健康や美観が大きく左右されるのです。

枯れた葉は葉柄の付け根から切る

さっそく結論から。

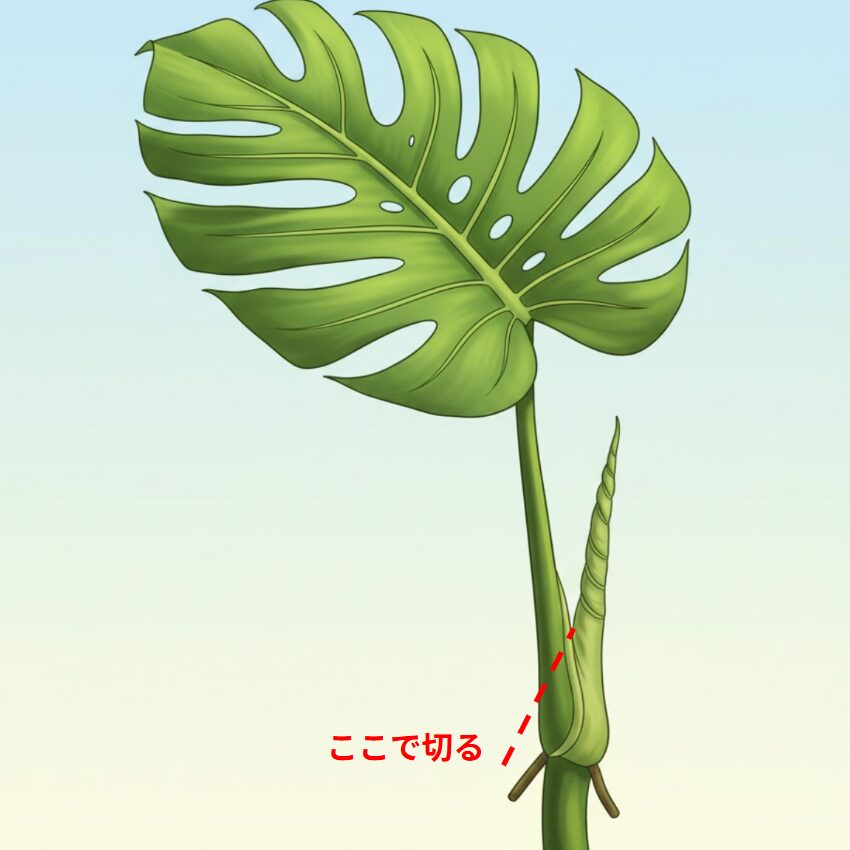

モンステラの枯れた葉や変色した葉を切る位置は、「葉柄(ようへい)の付け根」が正解です。

「葉柄」というのは、葉っぱ本体と、株の本体である太い「茎」をつないでいる、細い柄(え)の部分のことですね。

この葉柄を指でたどっていくと、太い主茎(幹のように見える部分)から分岐している箇所、あるいは株元、つまり土の表面(地際)から直接生えている箇所にたどり着くと思います。

切るのは、まさにその「生え際ギリギリ」の位置です。

この作業には、清潔な剪定バサミや、よく切れる工作用のハサミを使いましょう。

小さな株なら普通のハサミでも大丈夫ですが、大切なのは「切れ味」です。

切れ味が悪いと、切り口の細胞を潰してしまい、植物の治癒(傷口がふさがる)が遅れる原因になってしまいます。

なので、スパッと切れるものを選んでくださいね。

そして、作業前には必ずハサミの刃を消毒しましょう。アルコールティッシュで拭くだけでも構いません。

これにより、ハサミを介して切り口から病原菌が侵入するのを防ぐことができます。

中途半端に残すのはNG?腐敗の原因に

ここで一番やってはいけないのが、葉柄を中途半端な長さで残してしまうことです。

「とりあえず枯れた葉っぱの部分だけを切り取って、柄は残しておこう」と途中で切ってしまうと、残された葉柄の部分はどうなると思いますか?

実は、モンステラの新芽を生み出す「成長点」は、太い「茎」の節(ふし)と呼ばれる部分にしか存在しません。枯れた葉につながる「葉柄」には、この成長点がまったくないんです。

したがって、途中で切られた葉柄は、再生する能力を持たず、光合成も行えないため、植物体にとっては完全に機能停止した「死んだ組織」となってしまいます。

行き場を失った葉柄は、そこからゆっくりと枯れこんでいき、やがて水分を含んで腐敗し始めます。

これがカビや細菌の温床になってしまうんですね。

momo

momo恥ずかしい告白ですが、私も昔、見栄えだけを気にして枯れた葉の「柄」を中途半端に残してしまったことがあるんです。

そしたら数週間後、その切り口が黒くブヨブヨになってきて…。

慌てて根元から切り直したんですが、あの時「あ、ここはもう再生しない『死んだ組織』なんだ」と身をもって学びました。

葉柄の途中カットは腐敗のリスク大!

残った葉柄が腐敗し、その腐敗菌が切り口から健康な主茎にまで侵入してしまうと、「二次感染」を引き起こし、株全体の健康を深刻に脅かす原因になりかねません。

枯れた葉を取り除くという行為は、単なる美観の整備であると同時に、こうした病気のリスクを予防する「衛生的管理」でもあるんです。

必ず「付け根」からきれいに切り取るようにしましょう。

葉が黄色いのは病気?根腐れのサイン

葉が黄色く変色するのを見ると、「栄養不足かな?」と慌てて肥料をあげたくなりますが、ちょっと待ってください。

葉が黄色くなるのは、植物からの「SOSサイン」ですが、その原因は一つではありません。

もちろん「水切れ」や「肥料不足」でも黄色くなりますが、室内で育てる観葉植物の場合、最も注意したいのは「水のやりすぎによる根腐れ」です。

根腐れは、土が常に湿った状態が続くことで根が呼吸できなくなり、文字通り腐ってしまう状態。腐った根からは水分も栄養も吸収できません。

なので、結果として葉が黄色くなってしまうんです。

根腐れしているのに、さらに水や肥料を与えてしまうのは、弱っているところに追い打ちをかけるようなもの。

一度変色した葉は元に戻らないので、まずは原因を正確に突き止めることが最優先です。

葉の変色でチェックすべきポイント

葉の色だけでは本当の原因は分かりません。必ず植物の足元(土や根の状態)と環境をセットで観察しましょう。

| 症状 | 診断の決め手(チェックポイント) |

|---|---|

| 根腐れ(最重要) | 土が常に湿っている。受け皿に水が溜まったまま。茎の根元が黒く柔らかい。土から異臭がする。 |

| 水切れ | 土がカラカラに乾いている。葉が全体的に下を向き、しおれている。 |

| 根詰まり | 鉢底の穴から根が飛び出している。2年以上植え替えていない。土の吸水が悪い(水が染み込まない)。 |

| 日光不足 | 葉の色が全体的に薄く、黄色っぽくなる。茎が間延び(徒長)している。 |

| 低温障害 | 最低気温が10℃以下の環境(特に冬場の窓際)に長時間置いていた。 |

| 老化(新陳代謝) | 株元の最も古い葉(下葉)だけが1~2枚、ゆっくりと黄色くなっている。他の葉は元気。 |

もし「根腐れ」や「根詰まり」が疑われる場合は、枯れた葉を切るだけでは解決しません。

できるだけ早く、生育期(5月~9月)であれば植え替えを検討する必要があります。

葉焼けや茶色い変色の対処法

葉が黄色くなるのではなく、茶色くカサカサに焦げたようになる場合、それは「葉焼け」の可能性が高いです。

モンステラは本来、熱帯雨林の大きな木の下に生えている植物。そのため、強い直射日光は苦手なんです。

特に夏場の強い日差しが当たる窓際などに置いていると、葉が耐えきれずに火傷したような状態になってしまいます。

対処法は、すぐに直射日光が当たらない場所へ移動させること。

レースカーテン越しのような「明るい日陰」が最適ですね。

もし適当な場所がなければ、部屋の少し奥まった場所や、北側の窓際なども良いかもしれません。

葉焼けしてしまった部分は、残念ながら細胞が死んでしまっているので、二度と元のきれいな緑色には戻りません。

美観が気になる場合は、他の枯れた葉と同様に、先述した「葉柄の付け根」から切り取ってしまいましょう。

また、葉に茶色や黒の「斑点」が広がる場合は、「葉焼け」ではなく「病気」(葉斑病など)の可能性もあります。

この場合は、感染拡大を防ぐため、その葉を早めに根元から切除し、他の葉にうつらないか注意深く観察する必要があります。

葉先だけ枯れるのは乾燥が原因?

「葉っぱ全体は元気そうだけど、葉先だけが茶色く枯れてくる…」というケースも本当によくあります。

これは、「空気の乾燥」が主な原因であることが多いです。

モンステラは原産地(熱帯)の湿度が高い環境が大好き。

そのため、日本の乾燥した室内、特にエアコンの風が直接当たる場所は、人間が思う以上にモンステラにとっては過酷な環境なんです。

冬場の暖房が効いた部屋や、PCなどの排熱が当たる場所も注意が必要ですね。

乾燥対策としての「葉水(はみず)」

対処法としては、霧吹きで葉全体に水をかける「葉水(はみず)」をこまめに行うのが非常に効果的です。

葉の表面だけでなく、葉裏にもかけると害虫(ハダニなど)予防にもなりますよ。

加湿器の使用や、濡れタオルを近くに干しておくのも効果的です。

ただし、この「葉先の枯れ」も、実は根詰まりや根腐れの初期症状として現れることがあります。

根がうまく水分を吸い上げられず、一番遠い末端である「葉先」から枯れこんでくるパターンです。

葉水をしても改善しない場合は、土の状態も合わせてチェックしてみてください。

部分的に茶色い葉のカット方法

葉先だけが少し茶色い場合や、葉の一部だけが葉焼けした場合、「大部分は緑色なのに、全部切ってしまうのはもったいないな」と感じるかもしれません。

まさにその通りです。緑色の部分が大部分を占めているなら、その葉はまだ光合成でエネルギーを作ってくれています。

病気(斑点など)が広がっている様子でなければ、その葉を葉柄ごと切除するのは植物の体力を奪うことになり、得策ではありません。

この場合は、美観を整えるために、茶色くなった「部分だけ」をハサミでカットするのでもOKです。

美観を整えるカット(原因:乾燥・葉焼け)

原因が「乾燥」や「軽度の葉焼け」で、病気ではなさそうな場合、目的は純粋に見た目の改善ですよね。

このときは、茶色い部分と健康な緑色の部分の「境目」で切るのがおすすめです。

もし健康な緑色の部分までハサミを入れてしまうと、その新しい切り口が空気に触れて酸化し、結局は細い茶色の線が残ってしまうことが多いからです。

元の葉の形に沿うように、丸くカットしてあげると、切った跡が目立ちにくく自然な見た目に仕上がりますよ。

衛生的カット(原因:病気の疑い)

一方で、もし茶色い部分が「斑点」のように見え、それが少しずつ広がっているような場合は注意が必要です。

これは「葉斑病」などの病気の初期症状かもしれません。

この場合は、美観よりも「感染拡大の防止」を優先します。

目に見えない病原菌が健康な部分にまで侵入している可能性を考え、あえて茶色い部分より1cmほど外側(=健康に見える緑色の部分)を含めて切り取るようにします。

切除した部分は速やかに処分し、ハサミも再度消毒してくださいね。

モンステラの枯れた葉はどこから切る?安全な切り方とどこから新芽が出るか

切るべき場所がわかったら、次は安全に作業するための準備と、切った後のモンステラがどうなるのかについて見ていきましょう。

特に「樹液」には、私たちが思う以上に注意が必要なんです。

剪定に必要な道具とハサミの消毒

まず、作業を始める前に、必要な道具を揃えておくとスムーズです。

剪定作業の準備リスト

- よく切れるハサミ(剪定バサミ): 切れ味が悪いと切り口の細胞を潰してしまい、回復が遅れる原因になります。太い茎を切る場合は剪定バサミが安心です。

- 園芸用手袋(必須): ゴム製やビニールコーティングされた防水性のものが最適です(理由は次で!)。

- ゴミ袋: 切った葉や茎をすぐに処分できるように。

- 消毒用品: アルコールティッシュや消毒用エタノール、ライターなど。

- (必要であれば)新聞紙やシート: 床が樹液や土で汚れないように敷いておきます。

特にハサミの消毒は重要です。もし他の植物を切ったハサミをそのまま使うと、刃を介して病原菌が切り口から侵入する可能性があります。

使用前には、アルコールティッシュで刃をしっかり拭くのが一番手軽ですね。

もしアルコールがなければ、ライターの火で軽く炙る(火傷に注意)、あるいは熱湯をかけるといった方法でも殺菌できます。

注意!樹液には毒性がありかぶれる

ここが安全作業で一番大切なポイントです。モンステラ愛好家としては、ぜひ知っておいてほしい知識です。

モンステラはサトイモ科の植物で、茎や葉柄を切ると出てくる樹液(白や透明の液体)には、「シュウ酸カルシウム」という有毒成分が含まれています。

これは、目には見えない針状の結晶で、これが人間の皮膚に付着すると、物理的に刺激を与え、人によっては強いかゆみや炎症、かぶれを引き起こします。(出典:厚生労働省HP「自然毒のリスクプロファイル」 ※同じサトイモ科の植物の例)

【最重要】樹液に素手で触れないで!

モンステラの剪定作業は、必ず手袋を着用して行ってください。もし樹液が皮膚についてしまったら、こすらずに、すぐに大量の流水でよく洗い流してください。

また、樹液が目に入ると大変危険ですので、作業中は目をこすったりしないよう注意しましょう。

小さなお子様やペット(特に猫など)がいるご家庭では、切った葉や茎を誤って口にしないよう、作業中や処分する際にも最大限の注意が必要です。

※症状の出方には個人差があります。もし強い炎症やかゆみが続く場合は、ご自身の判断で速やかに皮膚科などの専門医にご相談ください。

剪定作業では必ず手袋を着用する

というわけで、前のセクションで詳しくお話しした「樹液の毒性」、本当にあなどれません。

モンステラの切断面から出る樹液に含まれる「シュウ酸カルシウム」は、皮膚に付着すると強いかゆみや炎症、かぶれを引き起こす可能性があります。

あのチクチクするような不快感から肌をしっかり守るためにも、剪定作業の際は、必ず園芸用手袋を着用してください。これはもう「必須アイテム」ですね。

「ちょっと枯れた葉を切るだけだから素手で…」というのは、絶対にNGです。

どんな手袋を選べばいい?

手袋なら何でも良いというわけではありません。ここで一番大切なのは、「防水性」です。

よくある布製の軍手だと、樹液が染み込んでしまって結局皮膚に触れてしまい、まったく意味がありません。

また、薄すぎる使い捨てのビニール手袋なども、作業中に枝などで破れてしまう可能性があり、少し不安が残ります。

安全に作業するために、以下のような手袋を選ぶことを強くおすすめします。

- ゴム手袋(裏布付きの園芸用など)

最も安心できる選択肢です。手のひらから指先までがゴムでしっかりとコーティングされており、樹液を完全にシャットアウトしてくれます。滑り止め加工がされているものだと、ハサミも持ちやすくて作業がはかどりますよ。 - ニトリルゴム手袋(厚手のもの)

医療現場や細かい作業で使われる、フィット感抜群の手袋です。ゴムアレルギーの心配が少ないのも良い点ですね。ただし、薄手のものだと破れやすいので、剪定作業で使うなら「厚手」の作業用を選ぶか、2枚重ねにすると安心かもしれません。 - ビニールコーティング手袋

手のひら側だけがビニールでコーティングされている、いわゆる「背抜き」タイプも、手のひらで樹液に触れる分には問題ありません。ただし、手の甲側に樹液が垂れないように注意が必要ですね。

手袋使用時の「うっかり」にも注意!

手袋をしているからと安心しきっていると、思わぬ落とし穴があるかもしれません。

- 腕への付着: 太い茎を切った時など、樹液が腕に垂れてくる可能性もゼロではありません。作業当日は、できれば長袖の服を着用することをおすすめします。

- 顔や目を触らない: 樹液が付着した手袋の表面で、うっかり顔や目をこすってしまうのが一番危険です。作業中は意識して顔周りを触らないようにしましょう。

- 作業後の処理: 作業が終わったら、手袋を外す前にまず手袋の表面を水で洗い流すか、樹液に触れないように注意しながら裏返して処分(または洗濯)してくださいね。

私自身、手袋を使用して剪定してはいたのですが、何かの拍子で腕に樹液がついてしまったことがあります。後でミミズ腫れのように真っ赤に腫れ上がり、激しい痒みに数日間悩まされた苦い経験があります。

あの「目に見えないトゲが刺さっているようなチクチク感」は、一度経験すると忘れられません。それ以来、ほんの葉1枚切る時でも、必ず長袖・手袋を着用するように徹底しています。

「ちょっと大げさかな?」と思うかもしれませんが、安全に楽しくガーデニングを続けるための大切な準備です。

しっかり対策して、安心してモンステラのお手入れをしてあげましょうね。

邪魔な「気根」は切っても大丈夫?

モンステラが成長すると、茎の途中から「気根(きこん)」という茶色い根が空気中に伸びてきますよね。「これが邪魔で…」「見た目がちょっと…」というご相談も多いです。

結論から言うと、気根は邪魔であれば切っても大丈夫です。

数本切ったからといって、すぐに株が枯れてしまうことはありません。

切る場合は、他の茎や葉と同じように、清潔なハサミで根元から切断します。

ただ、モンステラが気根を伸ばすのにはちゃんと理由があります。

気根の2つの大切な役割

- 株の支持: 本来の生育地(熱帯ジャングル)で、他の樹木などに絡みつき、重くなる自らの体を支えるアンカーの役割。

- 養水分の吸収: 空気中の水分や、地面に到達した場合は土中の養水分を吸収する根としての役割。

つまり、鉢植えのモンステラが盛んに気根を伸ばすのは、「体を支える支柱が欲しい」「現在の根鉢だけでは養水分が足りない」というサインを発しているとも解釈できるんですね。

豆知識:気根は切るより「誘導」がおすすめ

もし可能であれば、伸びてきた気根を優しく曲げて、鉢の土の中に誘導してあげてみてください。

気根が土の中に根付くと、それは強力な根として機能し、株の固定(安定化)と養水分吸収の両方に貢献し、株全体の成長が促進されますよ。

ヘゴ支柱(モスポール)を立てて、そこへ誘引するのも良い方法です。

むやみにすべての気根を一斉に切り落とすのは、株へのダメージになるので避けたほうが無難です。

剪定に最適な時期は「5月から9月」

剪定(手術)するなら、植物に体力がある時が一番ですよね。

モンステラの剪定に最適な時期は、気温が暖かく、植物の成長が最も活発になる生育期の「5月~9月」です。

この時期なら、切った後のダメージからの回復が非常に早く、すぐに新しい芽も展開し始めてくれます。

逆に、成長が止まる冬(11月~2月頃、気温が10℃を下回る時期)の剪定は、原則として避けるべきです。モンステラは寒さが苦手で、冬はエネルギーを温存する「休眠期」に入ります。この時期に剪定を行うと、植物に回復する余力がないため、切り口がうまく塞がらず、そこから枯れこんだり、株全体が弱ったりする原因になります。

とはいえ、今回のような「枯れた葉を取り除く」作業(これは「間引き剪定」と呼ばれます)は、株への負担が比較的少ない作業です。

そのため、厳密に時期を選ぶ必要はありませんが、生育期(5月~9月)の間であれば、葉焼けや枯れに気づいた時点でなるべく早めに剪定して取り除くことが推奨されます。

剪定後に新芽はどこから出る?

「枯れた葉を切ったら、その切り口から新しい葉が生えてくるの?」と期待するかもしれませんが、これは剪定の種類によって答えが異なります。

枯れた葉を切った場合(間引き剪定)

残念ながら、答えは「No」です。すでにお話しした通り、私たちが今回切ったのは「葉柄」です。

葉柄には新芽を出す「成長点」がありません。そのため、葉柄の切り口(跡地)から新芽が出ることは二度とないんです。

新しい葉は、切った場所とは無関係の、太い主茎にある他の「成長点」(節にあるポチっとした膨らみ)や、地際(株元)から生えてきます。

茎を切った場合(切り戻し剪定)

一方、株が伸びすぎたなどの理由で、葉柄ではなく「太い茎」そのものを切る「切り戻し剪定」を行った場合は、話が別です。

この場合、切断した箇所のすぐ下(または最も近い位置)にある「成長点」(節)から、新しい芽が伸びてきます。

枯れた葉を切る(間引き剪定)のは、あくまで「整理・衛生管理」であり、新しい芽にエネルギー(養分)を回すための作業だと考えてくださいね。

切った茎を挿し木にすることは可能?

枯れた「葉柄」を切っただけでは、その葉柄を使って挿し木にして増やすことはできません。残念ながら、成長点がないためです。

ですが、もし株が伸びすぎたなどの理由で、葉柄ではなく「茎」そのものを切る「切り戻し剪定」を行った場合は、その切った茎を使ってモンステラを増やす(挿し木)ことが可能ですよ。

モンステラを挿し木で増やすには、切った茎に必ず「節(成長点)」が含まれている必要があります。気根が一緒についていると、成功率がさらに上がります。

切った茎を水に挿して発根を待つ「水挿し」や、湿らせた水苔で包む方法、直接土に挿す方法などがあります。

モンステラはとても生命力が強いので、挿し木に挑戦するのも観葉植物を育てる醍醐味の一つですね。

まとめ:モンステラの枯れた葉はどこから切る?正しい切り方のポイント

お疲れ様でした。モンステラの枯れた葉の剪定、いかがでしたか?

「どこから切るか」という一つの疑問から、安全面やその後のケアまで、いろいろなことが繋がっているのがわかりますよね。

最後に、今回のポイントをまとめておきますね。

枯れた葉の剪定の3つのポイント

- 切る位置は「葉柄の付け根」から

中途半端に残すと腐敗の温床になります。病気予防のためにも、必ず生え際ギリギリからカットしましょう。

- 作業は「手袋」をして「生育期」に

有毒な樹液(シュウ酸カルシウム)から肌を守るため、防水性の手袋は必須です。株の回復が早い5月~9月の作業がベストです。

- 枯れた「原因」を見つけて環境改善

切って終わり、ではありません。なぜ枯れたか(根腐れ、水切れ、葉焼け、乾燥など)を考え、水やりや置き場所を見直すことが根本的な解決につながります。

枯れた葉を見つけると落ち込みますが、それはモンステラがあなたに「ちょっと助けて!」とサインを出してくれている証拠。

私も日々、そんなモンステラたちの声に耳を傾け、試行錯誤しています。

この記事を参考に、ぜひモンステラとの対話を楽しんでみてください。

皆さんの観葉植物ライフが、もっと楽しく、もっと豊かになるお手伝いができれば嬉しいです。

関連記事はこちら!

-

モンステラが大きくなりすぎ・成長しすぎた時の対処法!失敗しない剪定術

-

モンステラの土の配合はこれ!室内で虫がわかない黄金比率と作り方

-

モンステラタウエリーの特徴と育て方!デリシオーサとの違いや大きさを徹底解説

-

モンステラが折れた時の対処法!復活させる応急処置と再生のコツ

-

モンステラがダイソーで売ってない?入荷時期と在庫確認のコツ

-

モンステラの水耕栽培はずっとできる?根腐れを防ぐ管理と冬越し術

-

モンステラは赤玉土だけで育つ!室内で清潔に楽しむ土の選び方と育て方

-

失敗しないモンステラの寄せ植え!相性の良い植物と枯らさない管理法

-

モンステラの葉っぱが茶色くなる原因とは?切るべき判断基準と復活法を解説

-

モンステラの葉っぱから水が!葉から水滴が出る理由と床濡れ対策を解説

-

モンステラの剪定と水差し|失敗しない切る場所と発根管理のコツ

-

モンステラが倒れる原因と復活法!支柱や植え替えで解決するコツ

-

モンステラの風水で玄関の運気UP!方角別の効果と枯らさない育て方

-

モンステラが枯れる原因と復活法|葉の変色や症状別の対策を解説

-

モンステラに似た植物11選!葉が割れる種類や猫に安全な代用種も

-

伸びすぎたモンステラは植え替えで解決!失敗しない剪定と支柱のコツ

-

モンステラを地植えで庭に植えるには?失敗しない土作りと冬越しの鉄則

-

モンステラの葉が丸まるのはSOSサイン!症状の見分け方と復活法を解説

-

モンステラの新芽が出ない原因は?動かない理由と復活させる対処法

-

モンステラが大きくならない・成長しないサインを見極める根腐れチェックと復活法

-

モンステラの水耕栽培でメダカとの共生は可能?毒性と安全に栽培する方法を解説

-

暴れるモンステラをセリアの支柱で救出!失敗しない立て方と100均おしゃれ活用術

-

モンステラの葉焼け対処法|変色した葉の切り方・復活法と根腐れとの見分け方

-

モンステラ「ホワイトタイガー」はなぜ高い?組織培養できない希少性と適正相場