こんにちは。「観葉植物の育て方ナビ」運営者のmomoです。

モンステラの水差しに挑戦しようとして、いざハサミを片手に「え、本当にどこを切ればいいの?」と悩んでいるところではないでしょうか。

モンステラが水差しで増やせるって聞くとワクワクしますけど、同時に「本当に切っちゃって大丈夫かな…」「どこを切れば根が出るの?」って不安にもなりますよね。

私も最初は、ただ葉っぱを切って水に入れておけばいいのかな?なんて思っていたんです。

でも、実はモンステラの水差しには「ここだけは外せない!」という大事なポイントがあるんです。

それは「節(ふし)」や「成長点」と呼ばれる部分をちゃんと含めてカットすること。

もし、切る場所を間違えて葉柄(ようへい)という軸の部分だけを水に挿してしまうと、残念ながら根が出ても新しい芽は出てきません。

また、せっかく正しい場所を切っても、管理中に茎が腐るトラブルも多いんです。

特に気根の扱いや、直射日光を避けること、水温が上がらないようにすること、そして水差しに挑戦する時期(冬は避けるのが無難です)も、成功率に大きく関わってきます。

この記事では、モンステラの水差しで失敗しないために一番大事な「切る場所」の見分け方から、カットした後の管理方法、よくある失敗の原因まで、私の経験も踏まえて分かりやすく解説していきますね。

この記事を読み終わる頃には、きっと自信を持ってモンステラの水差しにチャレンジできるはずです。

- モンステラを増やすための「節」の具体的な見つけ方

- 気根や葉の正しい処理方法とカットする位置

- 水差し成功率を格段に上げる管理のコツ

- 茎が腐る・根が出ない時の原因と対処法

モンステラを水差しするために切る場所の必須条件

水差しを成功させるには、まず「どこを切るか」が一番大事ですよね。

ここでは、切る場所の絶対条件と、カットする時の準備について詳しく見ていきますね。

ここをマスターすれば、成功率がぐっと上がりますよ!

増やし方のポイントは「切る場所」

モンステラの増やし方はいろいろありますが、水差し(挿し木)で一番大事なのは、なんと言っても「切る場所」です。

「とりあえず茎を切って水に浸ければOK」というわけではなくて、植物学的に「新しい芽と根を生み出せる部分」を正しくカットに含める必要があるんです。

植物には、細胞分裂が活発に行われる「分裂組織」というものがあります。モンステラの場合、新しい芽や根を生み出すための大事な分裂組織が、この「節(ふし)」と呼ばれる部分に集中しています。

ですから、増殖の成否は、この「節」を正しく識別し、カットに含められるかどうかにかかっているんです。

その大事な部分というのが、次に解説する「節」と、そこに含まれる「成長点(せいちょうてん)」なんです。

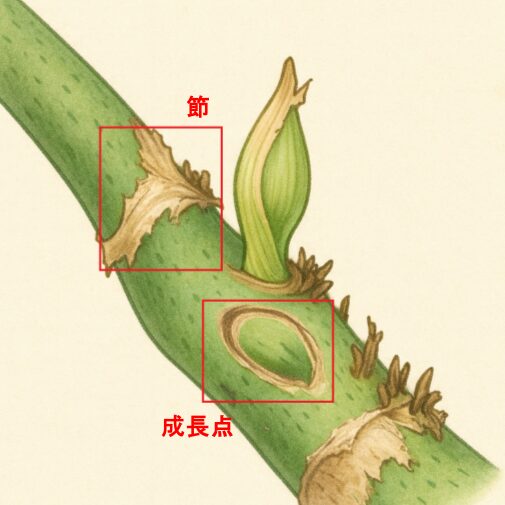

節(成長点)はどこにある?見つけ方のポイント

水差しで絶対に必要になる「節」。でも、どこが節なのか分かりにくいですよね。

モンステラの茎をじっくり観察して、見分けるポイントを探してみましょう。

1. 葉柄(葉の軸)が付いている付け根

これが一番分かりやすい目印です。今、葉っぱが付いている場所なら、その葉の軸(葉柄)が太い茎にくっついている部分。

そこが「節」です。他の部分より少し膨らんでいることが多いですね。

2. 古い葉が落ちた「跡」

すでに葉が落ちてしまった茎(間延びしてしまった下の部分など)でも大丈夫。

茎の表面をよく見ると、「V字」や「U字」のような、ぐるっと半周するようなスジや模様が入っていませんか?

それが、かつて葉が付いていた「節」の跡です。ここにもちゃんと成長点(潜伏芽)が隠れていますよ。

3. 気根が出ている、または出そうな場所

モンステラが成長すると、茎から支えを求めて茶色くて硬い「気根」という根っこが出てきます。

この気根が出ている付け根も、間違いなく「節」です。まだ気根が伸びていなくても、白くて小さい「ポチッ」とした突起(気根の赤ちゃん)がある場所も同様です。

「成長点」は見つからなくてもOK

「成長点」というのは、この「節」のエリアに含まれる、将来新しい芽になる「芽の素」みたいなものです。

よく見ると、葉柄の付け根の反対側あたりに、ニキビのように小さくポコッと膨らんだ部分が見つかるかもしれません。

これが成長点(腋芽)です。

でも、この小さな膨らみは、品種や個体差によってはっきり見えないことも多いです。

無理に見つけようとしなくても、「節」さえ確実にカットできていれば、成長点は必ずそこに含まれているので安心してくださいね。

切る場所は節の1~2cm下が正解

「節」の場所が特定できたら、いよいよカットです。

切る場所は、特定した「節」の、1~2cmほど「下」(根元に近い方)をカットするのがベストです。

なぜ節の「下」を切るの?

- 誤剪定の予防: 一番大事な「節」や「成長点」そのものを、ハサミで誤って傷つけてしまわないようにするためです。ギリギリを狙いすぎると、成長点を潰してしまう可能性があります。

- 発根スペースの確保: 根や芽は主に節から出てきますが、その下の茎部分(節間)からも発根が促されることがあるため、少し茎に余裕を持たせてあげます。水に浸かる部分を確保する意味もありますね。

ちなみに、茎の先端部分(一番新しい葉)をカットすることを「トップカット」、茎の中間部分をカットすることを「ミドルカット」と呼んだりします。

ミドルカットの場合は、「節の上」も切ることになりますが、その場合も次の節を傷つけないよう、節から数cm離して切るのが基本です。

葉だけ(葉柄だけ)では発根しない理由

ここで一番やりがちな失敗が、「葉っぱが素敵だから」と、葉柄(葉の軸)だけをカットして水に挿してしまうことです。

モンステラの葉は切り花としても売られているので、同じ感覚で水に挿してしまうんですね。

葉柄だけを水に挿しても、稀に根のようなものが出ることがあります。

植物の生命力ってすごいですよね。

でも、残念ながらそこから新しい葉や茎が出てくることは絶対にありません。

なぜなら、先ほどから繰り返しお伝えしている「成長点(新しい芽の素)」は、必ず「節」にしか存在しないからです。

節のない葉柄は、いくら根が出ても、それは「葉っぱ一枚」としての延命措置でしかなく、新しい株に成長することはできず、いずれは枯れてしまいます。

増やすためには、必ず「節」ごとカットしてくださいね。

momo

momo実は私もこの失敗を経験しています・・・。

初めてモンステラを増やそうと思った時、一番きれいな葉っぱを選んで、葉柄(軸)のところでパチンと切って。

お気に入りのガラス瓶に挿して、毎日「まだかな、まだかな」と眺めていたんです。

1ヶ月経っても根は出る気配がなく、それどころか葉っぱが黄色くなってきて…。

後で「節」がないと新芽が出ないと知った時のショックは忘れられません。

気根は切るべきか、残すべきか

節から出ている茶色い「気根」。

自立を助けたり、空気中の水分を吸収したりする大事な器官ですが、見た目があまり…と切ってしまいたくなるかもしれません。

ですが、水差しで増やす場合は、「絶対に切らずに残すべき」です!

可能であれば、気根が出ている節を狙ってカットするのが、水差しの成功率を飛躍的に高める最大のコツだと私は思います。

気根を残すメリット

気根は、もともと空気中の水分を吸収する「根」としての機能を持っています。

カットされたばかりの挿し穂(茎)は、水を吸う力が弱いのですが、気根が付いていると、カット直後からその気根が効率よく水分を吸収してくれます。

これにより、挿し穂本体が弱るのを防ぎ、新しい根や芽を出すためのエネルギーを温存できるんです。

結果、発根も新芽の展開も格段に早まりますよ。

水に浸かった気根は、やがて先端から白く新しい「水根」を伸ばし始め、本格的に吸水を担ってくれます。

気根なしでも節があれば増やせる

「じゃあ、気根が出てる節がないとダメなの?」というと、そんなことはありません。

気根はあくまで「成功率を高めるアドバンテージ」のようなもの。一番大事なのは、繰り返しになりますが「節」と「成長点」です。

まだ気根がほとんど出ていない若い茎(トップカットなど)でも、「節」さえしっかりとカットに含めていれば、水差しで発根・発芽させることは十分に可能です。

気根がない場合は、節の周辺や切り口付近から新しい根が出てくるのを待つことになります。

気根ありの挿し穂に比べると、発根するまで少し時間がかかるかもしれませんが(数週間〜1ヶ月以上かかることも)、時期と温度が適切ならちゃんと応えてくれるはずなので、気長に待ってあげましょう。

使う道具と必須の消毒作業

切る場所が決まったら、道具の準備です。モンステラの茎は太くて繊維質なので、切れ味の悪いハサミだと茎の細胞を潰してしまい、そこから腐敗の原因になります。

よく切れる清潔な園芸バサミや、フローリストナイフ、太い茎はカッターナイフ(特に太い茎はカッターの方がきれいに切れることも)を準備しましょう。

消毒は絶対に怠らないで!

モンステラの茎は水分が多く、切り口から雑菌が入りやすいです。

使用するハサミやカッターは、必ず使う直前に消毒してください。これは本当に、一番大事な作業の一つです。

消毒方法はいくつかあります。

- アルコールで拭く:

一番手軽で確実です。ドラッグストアで売っている消毒用アルコールスプレー(パストリーゼなど)を刃に吹きかけて、清潔なキッチンペーパーなどで拭き取ります。 - ライターの火で炙る:

刃先をライターやコンロの火で数秒間炙ります。火傷に注意し、炙った後は刃が冷めてから使ってください。ススが付いたら拭き取ります。 - 熱湯消毒:

沸騰したお湯を刃の部分にかけるか、数秒間浸けます。これも火傷に注意ですね。

この一手間を省くと、切り口から雑菌が入り、驚くほど簡単に茎がブヨブヨに腐ってしまいますよ。

これも、私が痛い目を見た経験談で…。

ある夏の日、剪定ついでに「あ、これも水差ししちゃおう」と、その辺にあった文房具のハサミで切ってしまったことがあるんです。もちろん消毒なんてせず…。

結果は、3日も経たないうちに切り口が茶色く変色して、いや〜な匂いと共にブヨブヨに。

たった一手間を惜しんだだけで、あんなに簡単に腐ってしまうんだと学びました。

なぜ葉を切る(減らす)のか

挿し穂(カットした茎)に大きな葉がたくさん付いている場合、原則として葉は1枚(大きくても2枚)に減らしましょう。

もし葉が巨大すぎる場合は、その1枚を半分くらいの大きさにカットしてしまうこともあります。

「せっかくの葉っぱがもったいない…」と思うかもしれませんが、これには大事な理由があります。

植物は、葉の裏側にある「気孔」という穴から、常に水分を放出(蒸散)しています。モンステラのように葉が大きいと、その量も膨大です。

しかし、カットしたばかりの挿し穂には、水を吸い上げる根がありません(または気根だけ)。

葉がたくさん付いていると、「水を吸う量」よりも「出ていく量」の方が圧倒的に多くなり、収支が合わなくなります。

その結果、挿し穂は水分不足でミイラのようにカラカラになって枯れてしまうんです。

葉を減らすのは、挿し穂が発根に必要なエネルギーと水分を温存するための、とても重要な「調整作業」なんです。

- トップカット(天挿し)の場合:

一番新しい葉と、その一つ前の葉、合計1〜2枚を残すのが一般的です。それより下についている古い葉は、葉柄の付け根からカットしてしまいます。 - ミドルカット(中間挿し)の場合:

ミドルカットには通常1~2枚の葉がついています。その1~2枚の葉をそのまま残すか、葉が大きすぎるなら半分にカットします。

腐敗を防ぐ切り口の乾燥時間

清潔な道具でカットし、葉を整理したら、すぐに水にドボン!…と、その前に。もう一手間です。

カットした挿し穂は、すぐに水に浸けません。

直射日光の当たらない、風通しの良い日陰(室内の明るい日陰でOK)で、3時間~半日(できれば丸一日)ほど切り口を乾かします。

こうすることで、切り口に「カルス」と呼ばれる、人間の「かさぶた」のような保護膜が作られます。植物自身の力で傷口を塞ぐんですね。

このカルスが、水に浸けたときに雑菌が侵入するのを防ぐバリアになってくれるんです。

湿度の高い梅雨時期は長めに、乾燥している冬場(水差し自体非推奨ですが)なら短めでも大丈夫ですが、切り口が白っぽく乾いた状態になるまで待つのが理想です。

地味ですが、これも腐敗を防ぐ大事なステップですよ。

モンステラの水差しに関する切る場所以外の管理術

無事にカットと準備ができたら、次はいよいよ水に浸けた後の管理ですね。

切る場所が正しくても、この後の管理で失敗することもあるので、大事なポイントを一緒に確認しましょう。ここからが発根までの本番です!

「水差し」による増やし方のコツ

水差し管理のコツは、突き詰めると「清潔」と「安定」、そして「湿度」の3つかなと思います。

清潔な水と容器を保ち(これが一番大事!)、直射日光の当たらない安定した温度・明るさの場所に置いてあげる。これが基本です。

それに加えて、モンステラはもともと熱帯雨林の植物で高温多湿を好みます。

挿し穂の葉は乾燥しやすい状態なので、霧吹きで葉に水をかける「葉水(はみず)」を1日に1〜2回してあげると、葉の乾燥を防げてイキイキとしますよ。

また、葉水は蒸散を抑える効果も期待できます。

水差しの最適な時期と冬のリスク

水差しにチャレンジする「時期」は、実はかなり重要です。成功率に直結します。

ベストシーズンは、モンステラの成長期にあたる5月~7月頃です。

梅雨時期は湿度も高くて挿し木には最適ですね。気候が安定していれば9月頃まで可能ですが、一番勢いがあるのは初夏です。

鍵となるのは気温で、安定して20℃~25℃くらいを保てる時期が、植物の活動が最も活発で、発根・発芽のエネルギーに満ちているため、成功率が格段に高まります。

冬(15℃以下)の水差しは原則NG!

逆に、気温が下がって成長が止まる「休眠期」である冬(目安として最低気温が15℃を下回る時期)は、最も避けるべき時期です。

- エネルギー不足: 休眠中の植物には、新しい根や芽を出す体力が残っていません。「寝ている」状態なので、傷口を治したり、新しい根を出したりする活動ができません。

- 腐敗リスクMAX: 低温(特に15℃以下)では植物が活動できないため、水に浸かっている部分がエネルギーを生み出せないまま体力を消耗します。そこに雑菌が付け入ると、抵抗できずにそのまま腐敗してしまうリスクが非常に高くなります。

もし冬に剪定などで茎が余ってしまっても、水差しは春まで待つのが賢明です。

どうしてもという場合は、24時間20℃以上を保てる温室のような設備が必要になりますね。

私も昔、「リビングは20℃あるし、冬でもいけるでしょ?」と甘く見て、1月にカットしたことがあります。

結果は、やっぱりダメでした。

確かに室温はあっても、窓辺の水は思った以上に冷たくなりますし、何より植物本体が「お休みモード」なんですね。

1ヶ月経っても何の音沙汰もなく、じわじわと茎が黒ずんできて、結局春を迎える前に力尽きてしまいました。

やっぱり植物のサイクルには逆らえないんだな、と痛感した出来事です。

根が出るまでの水換え頻度

水差し成功の鍵は、「いかに水を清潔に保つか」にかかっています。

水が汚れる=雑菌が繁殖する=腐敗に直結します。

茎の切り口から出る樹液などで、水は私たちが思うより早く汚れていきます。

水の交換頻度の目安は、水温によって変わってきます。

| 季節(水温) | 水換えの頻度(目安) | ポイント |

|---|---|---|

| 夏(高温期) | 毎日~2日に一度(毎日推奨) | 水温が上がりやすく、最も雑菌が繁殖しやすい。 |

| 春・秋(安定期) | 2~3日に一度 | 気候は安定しているが、油断は禁物。 |

| 冬(低温期) | 3~5日に一度 | 水は傷みにくいが、水差し自体が非推奨。 |

特に夏場は、水温が上がって水が非常に傷みやすいので、可能であれば毎日替えてあげてください。

厚生労働省HP「食中毒を防ごう」などの資料によると、一般的な細菌は20℃を超えると活発に増殖し始め、特に30℃~40℃の温度帯で爆発的に増えることが示されています。

夏場に水換えを怠ると、まさに雑菌の培養器になってしまうわけですね

水を替える時は、容器も食器用洗剤などでキュキュッと洗い、挿し穂の切り口や気根の「ぬめり」も水で優しく洗い流すと、さらに清潔に保てますよ。

置き場所は直射日光を避ける

発根を促すには光合成のエネルギーが必要なので、ある程度の明るさは必要です。暗すぎるとエネルギーを作れず、発根が遅れます。

最適な場所は、「カーテン越しの柔らかい光が当たる、明るい日陰」です。

具体的には、レースのカーテン越しに日差しが入る窓辺や、窓から少し離れた(1〜2m)部屋の明るい場所などが良いですね。

直射日光は絶対に避けて!

直射日光は、葉焼け(葉が茶色く枯れる)を起こすだけでなく、水差しにとっては最悪の環境を作ってしまいます。

- 葉からの蒸散が激しくなる: 強い光で葉が温められ、水分不足に陥りやすくなります。

- 容器の水温が異常に上昇する: 水がお湯のようになり、根や茎が茹だってしまいます。

- 雑菌が爆発的に繁殖する: 高水温は雑菌の活動を活発にし、水と茎が腐敗する直接的な原因となります。

明るい場所に置きたい気持ちは分かりますが、発根するまではぐっとこらえて、涼しい明るい日陰で管理してあげてください。に成長していること」だそうです。

発根促進にメネデールは有効か

「なかなか根が出ない」という時は、市販の植物活力剤(発根促進剤)を使ってみるのも一つの手です。有名なものだと「メネデール」がありますね。

これらを規定の倍率(メネデールの場合は通常100倍希釈)で薄めて水差し用の水に加えると、発根を促進する効果が期待できます。

メネデールは植物に必要な鉄分を二価イオン(Fe++)という形で供給するのが特徴で、これが植物の光合成や呼吸などの代謝活動を助け、発根を促すと言われています。(出典:メネデール株式会社「植物活力素メネデール」)

発根を促進するだけでなく、植物自体の活力を高め、切り口の腐敗を抑制する効果も期待できると言われています。

私自身の経験でも、メネデールを使った方が発根までのスピードが早かったように感じます。

必須ではありませんが、「少しでも成功率を上げたい」「発根まで気長に待てない!」という時には、試してみる価値はあると思いますよ。

茎が腐るときの緊急対処法

毎日チェックしていても、水換えを少しサボってしまったり、茎の体力がなかったりすると、切り口が黒ずんできたり、ブヨブヨと柔らかくなって腐敗してしまうことがあります。

もし腐敗を見つけたら、すぐに水から出してください! 迷っている間にも腐敗は進行します。

- 腐敗部分の完全除去:

清潔なカッター(必ず消毒!)で、腐敗した部分(黒い・ブヨブヨ・異臭がする部分)を、健康な緑色の組織が見えるまで完全に切り落とします。少しでも茶色い部分が残っていると、そこからまた腐敗が広がるので、ためらわずに思い切ってカットしてください。 - 再乾燥:

一番最初に行ったように、切り口を再び半日〜1日ほど乾かして「カルス」を作らせます。 - 管理の見直し:

容器を徹底的に洗浄・消毒し、新しい水を準備します(メネデールなどを入れても良いです)。 - 再チャレンジ:

切り口が乾いたら、水差しに再挑戦します。今後は、水換えの頻度を上げるなど、より厳しく管理してください。

ただし、一度腐敗し始めると再挑戦の難易度は上がります。腐敗が「節」まで達してしまっていると、残念ながら再生は難しいです。そうなる前の「水換え」が本当に大事ですね。

私も、大切にしていた斑入りのモンステラでこれをやってしまった時は、血の気が引きました。「もうダメかも…」って。

でも、ダメ元でこの後の手順(腐敗部分のカットと再乾燥)を試してみたら、なんと、残った節から小さな新芽が出てきてくれたんです!

もし腐敗を見つけても、すぐには諦めないでください。早めに対処すれば、復活できる可能性は十分にありますから!

根が出ない、新芽が出ない原因

「水も替えてるし、置き場所も悪くないのに、いつまで経っても根も芽も出ない…」そんな時は、以下の原因を疑ってみてください。

- 【最重要】節が含まれていない:

これが最も根本的な失敗原因です。もう一度挿し穂を見て、節(葉の跡や膨らみ)が本当にあるか確認してみてください。葉柄だけでは新芽は絶対に出ません。 - 時期が悪い(低温):

気温が20℃を下回る時期(特に冬)は、植物が休眠していて活動できません。腐らないように管理しつつ、春(5月頃)まで気長に待つしかありません。 - 光量不足:

置き場所が暗すぎると、光合成ができず、発根・発芽に必要なエネルギーを生み出せません。もう少し明るい場所(直射日光はダメですよ)に移して様子を見てみましょう。 - 茎のエネルギー不足:

親株の弱った部分や、古くなりすぎて茶色く木質化(もくしつか)しすぎた部分の茎を使った場合、発根・発芽のための体力が残っていない可能性があります。

適切な時期(20℃以上)に、節のある元気な茎を、明るい日陰で管理していれば、時間はかかってもいずれは変化が見られるはずです。諦めずに待ってみましょう。

発根したら水差しから土に植え替える

水差しで無事に白い根がニョロニョロと伸びてきたら、いよいよ土に植え替える「鉢上げ」のタイミングです。この瞬間は本当に嬉しいですよね!

植え替えの目安

新しい根が5cm~10cm程度にしっかり成長したら、植え替え時です。根が数本出て、それぞれがしっかり伸びている状態が理想です。短すぎると土の中でうまく水分を吸えませんし、逆に水差しで長く育てすぎると、根が水環境に慣れきって土に適応しにくくなるので、タイミングを逃さないようにしましょう。

推奨する用土

モンステラは水はけの良い土を好みます。市販の「観葉植物用の培養土」で、パーライトや軽石が多めに配合されている水はけの良いタイプを選ぶのが簡単でおすすめです。

用土を自作する場合の配合例

もし用土を自分でブレンドする場合は、以下のような配合が一例です。

- 小粒の赤玉土:6割

- 腐葉土:3割

- パーライト(または軽石小粒):1割

水はけの良さを重視した配合ですね。

植え替え後の水やり(最重要)

水差しから土への移行は、植物にとって環境が激変する、一番ストレスがかかる瞬間です。

特に水やりは、「順化(じゅんか)」させるための特別な管理が必要です。

植え替え後の二段階水やり

水差しで育った根(水根)は、常に水に触れていたため、乾燥に極めて弱いです。

第1段階(植え替え~約2週間):

この期間は、水根を絶対に乾燥させないよう、土が完全に乾ききらないように管理します。土の表面が乾き始めたら、すぐに水を与えるようにして、「常に土が湿り気がある状態」を維持してください。ただし、鉢皿に水が溜まりっぱなしになるのは根腐れの原因になるので、それは避けてくださいね。

第2段階(約2週間後~):

根が土の環境に慣れ、新しい「土根(つちね)」が発達し始める頃です。ここからは徐々に水やりの間隔を空けていき、通常のモンステラの管理(土の表面がしっかり乾いてから、鉢底から流れるまでたっぷり)というメリハリのある水やりに「順化」させていきます。

植え替え直後は、置き場所も引き続き「明るい日陰」で管理し、徐々に環境に慣らしてあげてください。

私も、初めて水差しで根が出た茎を土に植え替えた日のこと、今でも覚えています。

あの小さな挿し穂が、今では立派な葉を広げているのを見ると、あの時カットして本当によかったな、としみじみ思います。

植え替え直後は少しデリケートなので、最後のもうひと頑張り、管理のコツを見ていきましょう。

水差しのまま育てる(水耕栽培)は可能か

は可能か-1024x1024.jpg)

は可能か-1024x1024.jpg)

「透明なガラスで根っこが見えてるのがオシャレだから、このまま水で育てたい」と思う方もいるかもしれません。いわゆる水耕栽培(ハイドロカルチャー)ですね。

結論から言うと、可能ですが、注意が必要で、あまりおすすめはしません。

先ほどお話ししたように、水差しで長く育った根は、土への順応が難しくなります。

「もう土には戻さない」という覚悟なら良いかもしれません。

しかし、水には植物が成長するための栄養分(窒素・リン酸・カリなど)が全く含まれていません。

水差しのままで大きく育てるには、定期的に「液体肥料」を水に加える必要があります。

栄養管理や水の清潔さを保つ手間(土栽培より頻繁な水換えが必要)を考えると、モンステラ本来のたくましい成長を楽しむには、やはり土に植え替えてあげるのが一番かな、と私は思います。

茎だけなら「茎伏せ」が有効

剪定した時に、葉がついていない「茎だけ」の部分が余ってしまうこともありますよね。

例えば、長く伸びすぎた茎の中間部分とか。ここにも「節」さえあれば、捨てるのはまだ早いです!

そんな時は「茎伏せ(くきふせ)」という方法がおすすめです。

「茎伏せ」とは?

葉のない茎(節を含む)を、水で湿らせた水苔などの上に「伏せる(寝かせる)」ように置いて増やす方法です。

水差しのように茎が丸ごと水に浸からないため、腐敗のリスクを減らせるメリットがあります。

茎伏せの簡単ステップ

- 節を1〜2個含むように、茎を5〜10cm程度にカットします(消毒忘れずに!)。

- 水で戻して軽く絞った水苔を、プラスチックの食品トレーや蓋付きの容器に敷き詰めます。

- カットした茎を、水苔の上に横向きに寝かせ、半分くらい軽く押し込むように「伏せ」ます。

- 容器にラップをかけたり、蓋をしたりして、湿度を高く保ちます(最重要)。葉がない茎は乾燥に非常に弱いです。

- 暖かい「明るい日陰」で管理します。時々換気してカビに注意してください。

うまくいけば、数週間〜数ヶ月で、節の成長点が動き出し、新しい芽と根が出てきますよ。

水差しで腐りかけた茎のレスキューにも使えるテクニックです。

モンステラを水差しするために切る場所の総まとめ

最後に、モンステラの水差しで失敗しないための「切る場所」と管理のポイントをまとめますね。

モンステラの水差しを成功させるには、高度なテクニックよりも「植物のルールを守る」ことが大事かなと思います。

水差し成功の3大ルール

- 「節」を必ず含めてカットする(最重要)→新しい芽が出るのは節だけ!葉柄だけでは増えません。

- 清潔な道具と水で管理し、腐敗を防ぐ→消毒の徹底と、こまめな水換え(特に夏場)が命運を分けます。

- 植物の体力がある「成長期(春~夏)」に行う→気温20℃以上が目安。冬の休眠期はグッと我慢です。「節」を必ず含めてカットする(最重要)→新しい芽が出るのは節だけ!葉柄だけでは増えません。

特に「切る場所」=「節」さえ間違えなければ、水差しの第一関門はクリアです。

気根があればラッキー、くらいに考えて、まずは節を見つける観察から始めてみてください。

ぜひこの記事を参考にして、モンステラの水差しにチャレンジしてみてください。

小さな挿し穂から新しい芽がちょこんと顔を出した時の感動は、本当に格別ですよ!