こんにちは。「観葉植物の育て方ナビ」運営者のmomoです。

モンステラを水差しで増やしたいと思ったとき、「カットしたい茎に気根(きこん)がない…」と不安になったことはありませんか?

気根がない状態だと失敗するんじゃないか、もし茎だけや葉だけで挑戦したらどうなるんだろう、と心配になりますよね。

水差しはどこを切るかが重要だと聞きますし、もし腐るようなことがあればショックです。

でも、安心してください。モンステラの水差しは、気根なしの状態からでも成功させることは十分可能です。

大切なのは気根の有無ではなく、別の「ある部分」なんです。

この記事では、モンステラの水差しで気根がない場合に、どうすればうまく発根させられるのか、成功の秘訣から、メネードなどの活力剤の使い方、管理のコツまで、私の知識や経験を交えながら詳しく解説していきますね。

- 気根がなくても水差しが成功する必須条件

- 失敗しない挿し穂の「切る場所」と準備

- 腐らせないための管理方法とトラブル対処法

- 発根した後の「土上げ」のコツ

モンステラの水差しで「気根なし」の場合の必須知識

まずは、気根がないモンステラでも水差しが可能なのか、そのための「絶対条件」について見ていきましょう。

ここを間違えると、いくら待っても根は出てこないので要注意です。

基本的な知識をしっかり押さえて、成功率をグッと引き上げましょう!

気根がない場合の成功条件

結論から言いますと、モンステラは「気根なし」の茎でも、水差しで発根させることは全く問題なく可能です。

「え、本当に?」と思うかもしれませんが、本当なんです。気根は、モンステラが自生地で木や岩に張り付いたり、空気中の水分を吸収したりするための器官です。

確かに、水差しの時点でこの気根がすでについていると、初期の吸水効率が高まり、発根までのスピードが速まる傾向があります。

でも、それはあくまで発根を早めるための一つの「オプション(ボーナス要素)」に過ぎません。気根の有無が、発根の「可否」を決める必須条件ではないんです。

気根がない場合、成功させるために本当に必要なのは、気根とは別の、植物の生命活動の基点となる「節(ふし)」と呼ばれる部分なんです。

モンステラは水差しで増やせる?増やし方の鍵は「節」

気根がなくても、「節(ふし)」さえあればモンステラは水差しで増やせます。

この「節」こそが、成功の絶対的な鍵ですね。

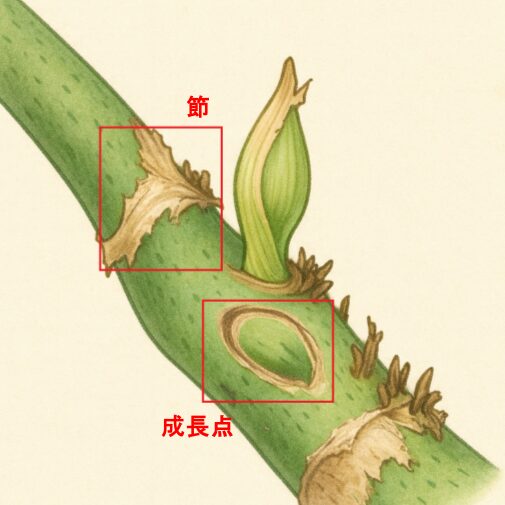

「節」というのは、葉っぱの付け根部分や、古い葉が落ちた跡に見られる「V字」や「U字」の模様がある、少し膨らんだ部分のことです。

ポコッと膨らんでいるので、よく見ればすぐに分かるかなと思います。

- 葉柄(葉の軸)が茎とくっついている部分(または、その跡)

- 古い葉が落ちた跡の、V字やU字の茶色い模様がある部分

- 茎が他よりも少しポコッと膨らんでいる部分

この「節」には、植物の新しい細胞を生み出すための「成長点(生長点)」という組織が隠されています。

ここにはまだ特定の役割を持っていない細胞(未分化細胞)が集まっていて、刺激を受けると根にも芽にもなれるんです。

水差しとは、この節を水につけることで成長点を刺激し、そこから新しい「根」と新しい「芽」を同時に発生させる繁殖方法なんですね。

だから、気根がまったく見当たらなくても、挿し穂にこの「節」さえしっかり含まれていれば、そこからちゃんと発根し、新しい株として成長していきますよ。

茎だけや葉だけの水差しは可能か

水差しが失敗する最も多い原因が、この「節」を含まない部分を使ってしまうことです。

例えば、モンステラの葉っぱを切り花のように飾るため、葉柄(葉の軸)だけをカットして水に挿すことがありますよね。

この場合、葉柄の維管束(水分や養分を運ぶ管)が機能しているので、切り口から根が出ること自体はあるんです。

しかし、葉柄には「節(成長点)」がないため、根は出ても、そこから新しい芽(葉)は永久に出てきません。

「ゾンビリーフ」に注意

葉っぱ1枚から根だけが出ている状態は、通称「ゾンビリーフ」と呼ばれます。

葉としては数ヶ月〜1年以上生き続けることもありますが、新しい株として成長することはありません。

これは「増やす」ことにはならないので、注意が必要ですね。

同様に、節と節の間にある「幹」の部分(専門用語で「節間」といいます)だけをカットして水に挿しても、そこには成長点が存在しないため、発根も発芽も一切しません。

モンステラを「増やす」のが目的なら、必ず「節」を含む茎の一部を使うことが科学的な必須条件になります。

水差しにするときはどこを切ればいい?切る場所のポイント

「節」の重要性がわかったところで、次は「どこを切るか」ですね。ここが成功と失敗の分かれ道になります。

まず、挿し穂にしたい元気な「節」を決めます。そしたら、その節の1〜2cmほど下(親株側)をカットするのが基本です。

節のギリギリ上すぎると、発根するスペースがなくなってしまいますし、下すぎると余分な茎が水中で腐りやすくなる原因になります。

水差しの場合、挿し穂には最低でも1つの節が含まれていれば大丈夫ですよ。

道具の消毒は絶対に

ここで最も注意してほしいのが、使う道具の「消毒」です。

カットに使うハサミやカッターが汚れていると、切り口から雑菌が入り込んで組織を破壊し、腐敗する「最大の原因」になります。

植物にとって切り口は人間でいう「傷口」と同じ。

必ずライターの火で炙ったり、アルコール(エタノール)で拭いたりして消毒した清潔な道具を使ってください。

挿し穂の調整:葉の整理

挿し穂に葉っぱがたくさん付いている場合は、整理が必要です。

基本は葉を1枚だけ残すようにします。

モンステラの葉は大きいので、葉の表面からの「蒸散」(水分が放出される現象)がとても活発です。

水差し中はまだ根がなく、吸水能力が極端に低い状態。

それなのに葉が多いと「吸水量 < 蒸散量」となって水分不足に陥り、発根に必要なエネルギーを使い果たして枯れてしまいます。

葉を1枚に制限する(あるいは、その1枚が大きすぎる場合は葉自体を半分にカットする)ことで、蒸散を最小限に抑え、エネルギーを「発根」に集中させることができます。

切り口の処理:乾燥(カルス形成)

カットした挿し穂は、すぐに水に浸けてはいけません。

これも腐敗を防ぐための重要なステップです。

カットした挿し穂を、風通しの良い日陰(直射日光はNG)に置きます。

そのまま3時間~半日程度、切り口を乾燥させます。

カットしたばかりの新鮮な切り口は、水分が多くて雑菌が侵入しやすい「生の傷口」です。

この状態で水に浸けると、水中の雑菌が直接侵入し、腐敗の直接的な原因になります。

切り口を意図的に乾燥させることで、切り口の表面に「カルス」と呼ばれる薄い保護膜が形成されます。

この膜が雑菌の侵入を防ぐ「かさぶた」の役割を果たし、腐敗のリスクを大幅に低減してくれるんですね。

樹液(シュウ酸カルシウム)に注意

モンステラをカットすると、サトイモ科特有の樹液(汁)が出てきます。

これには「シュウ酸カルシウム」という有毒成分が含まれていて、皮膚に触れるとかぶれや痒みを引き起こす可能性があります(参考:厚生労働省「自然毒のリスクプロファイル:クワズイモ」 ※モンステラと同じサトイモ科の植物で、同様の毒性を持ちます)。

特に肌が弱い方は、作業をするときは念のため園芸用の手袋を着用することを強くおすすめします。

momo

momo私自身、手袋を使用して剪定してはいたのですが、何かの拍子で腕に樹液がついてしまったことがあります。

後でミミズ腫れのように真っ赤に腫れ上がり、激しい痒みに数日間悩まされた苦い経験があります。

あの「目に見えないトゲが刺さっているようなチクチク感」は、一度経験すると忘れられません。

それ以来、ほんの葉1枚切る時でも、必ず長袖・手袋を着用するように徹底しています。

モンステラの株分けをする際の切る位置の注意点

ここで少し補足ですが、「水差し(挿し木)」と「株分け」は、増やし方として少し意味合いが違います。混同しやすいので整理しておきますね。

- 水差し(挿し木): 茎をカットして、新しい根と芽を出させる方法。(今回解説している方法)

- 株分け: 鉢の中で大きく育った株を、根元で文字通り「株ごと」分割する方法。

「株分け」は、主に植え替えのタイミングなどで行います。

鉢から抜いた株の根鉢をほぐし、ナイフや清潔なハサミなどで切り分けて行います。

この場合も、分けたそれぞれの株にしっかり根と成長点(芽)が残るように切る位置を見極める必要があります。

もし株分けの方法について詳しく知りたい場合は、以下の記事も参考にしてみてください。

関連記事:【モンステラの株分け】切る位置や時期・正しい手順を徹底解説!

水差しに最適な時期はいつ?

水差しを成功させるには、「時期」もすごく重要です。植物のバイオリズムに合わせるのが一番ですね。

最適なのは、モンステラの成長期にあたる5月〜9月頃です。

特に気温が20℃〜25℃くらい安定している時期がベストです。

この時期はモンステラの生命活動が最も活発なので、カットしてもすぐに発根しようと頑張ってくれます。

発根スピードが速いと、水が腐って雑菌に負ける前に根を出せるので、成功率がグッと上がります。

逆に、気温が下がる秋以降、特に冬(11月〜)はモンステラが成長を緩慢にする(あるいは休止する)ため非推奨です。

理由は後ほど「冬の水差しはなぜ危険か」のセクションで詳しく解説しますね。

- 最適(5月〜9月): 成長期。気温が高く発根スピードが速い。腐敗より早く発根できる可能性が高い。

- 非推奨(10月〜4月): 緩慢期・休眠期。気温が低く発根が著しく遅れる。発根する前に水中で腐敗するリスクが非常に高い。

「挿し木」の場合でも気根なしで大丈夫?

「水差し(水挿し)」ではなく、カットした茎をいきなり土に挿す「挿し木(土挿し)」の場合でも、気根なしで大丈夫なのか?という疑問もあるかもしれません。

これも答えは「大丈夫」です。

挿し木も水差しも、「節」の成長点から発根・発芽させるという植物の原理は全く同じです。

なので、挿し穂に「節」さえ含まれていれば、気根がなくても土の中でちゃんと発根してくれますよ。

ただ、挿し木の場合は、水差しと違って「発根したかどうか」を目で確認できない不安がありますよね。

また、水差しよりも発根までに体力を消耗しやすいので、節を2〜3個つけた少し長めの挿し穂を使うことが推奨されることが多いです。

| 水差し(水挿し) | 挿し木(土挿し) | |

|---|---|---|

| メリット | ・発根の様子が目で見て確認できる

・腐敗などの異常にすぐ気づける |

・発根後の植え替えの手間がない

・根が最初から土の環境に適応する |

| デメリット | ・発根後に土へ植え替える手間がある

・「水根」から「土根」への移行が必要 |

・発根の様子が見えない

・土中の雑菌で腐るリスクがある |

| 気根なしの場合 | 節があれば問題なく可能 | 節があれば問題なく可能 |

どちらも一長一短ありますが、初心者の方や、腐敗が心配な方には、発根の様子が目視できる「水差し」のほうが安心かもしれませんね。

そもそも気根が出ないのはなぜ?

「うちのモンステラ、気根が全然出ないんだけど…」と心配になる方もいるかもしれません。

気根は、モンステラが自生地(熱帯雨林)で、他の樹木や岩肌に着生(張り付いて)し、体を支えたり、空気中の水分を取り込んだりするために発達するものです。

ですが、室内で鉢植えとして育てられている場合、

- 支柱などで体が支えられている

- 鉢の中の土から水分がもらえる

- 室内の湿度が安定している

といった理由から、モンステラ自身が「わざわざ気根を出して頑張らなくても大丈夫」と判断して、気根が出にくくなることがあります。

特に若い株だとその傾向が強いですね。

なので、気根が出ないからといって、それが不健康というわけでは全くないので、心配しなくても大丈夫ですよ。

モンステラの水差しで「気根なし」の場合の管理・対処法

無事に挿し穂をカットし、水にセットできたら、次はいよいよ管理フェーズです。

気根がない分、発根までに少し時間がかかるかもしれません。

腐敗させずに発根を待つための、具体的な管理方法とトラブル対策を詳しく見ていきましょう。

腐敗を防ぐ最適な水の量

水差しを成功させるには、水の管理が命です。ここで失敗する方が本当に多いので、しっかり押さえてくださいね。

まず「水位(水の量)」ですが、容器にたっぷり入れる必要はありません。

むしろ逆効果です。水位は「節」がギリギリ水に浸かる程度の、少なめをキープするのがコツです。

- 最適な水位: 「節」が水に触れていれば十分。茎全体を沈めない。

- NGな水位: 水位が高すぎて、葉柄(葉の軸)まで水に浸かっている状態。

- 水換えの頻度: 原則「毎日」交換する(特に5月〜9月の高温期)。

なぜ水位が高いとダメなのかというと、葉柄(葉の軸)までドップリ水に浸かってしまうと、葉柄が呼吸できずにふやけてしまい、そこから腐敗が始まることがよくあります。

そして、水は「毎日」交換するのが理想です。特に水差しに適した夏場は高温で、水が非常に傷みやすい(雑菌が繁殖しやすい)です。

水を毎日新鮮なものに入れ替えることで、雑菌の繁殖を物理的にリセットし、切り口を常に清潔に保つことができます。

水換えの際に、容器の内部に「ヌメリ」を感じたら、それは雑菌の膜(バイオフィルム)です。スポンジなどでしっかり洗い流してくださいね。

メネデールで発根を早める

必須ではありませんが、水差し成功率をブーストしてくれるアイテムとして「発根促進剤」があります。

代表的なものに「メネデール」がありますね。これは肥料や農薬とは違い、植物活力素と呼ばれるものです。

主な成分は「二価鉄イオン(Fe++)」です。

植物は鉄分を吸収することで、光合成や呼吸といった生命活動を活発にします。

メネデールは、植物が吸収しやすい形の鉄イオンを補給することで、細胞の活動を活性化させ、発根をサポートしてくれる働きがあります。(出典:メネデール株式会社公式サイト)

気根がない挿し穂は、発根に少し時間がかかることもあるので、こうした活力剤を使うのはとても有効な手段だと思います。

水換えのたびに、規定の倍率(基本は100倍希釈)で薄めたものを入れてあげるだけです。

腐敗とのスピード勝負になるので、発根を少しでも早めてくれるお守り代わりにもなりますね。

茎がブヨブヨは腐敗のサイン

水差しで一番怖いのが「腐敗」です。毎日、水換えのついでに挿し穂の状態をしっかりチェックしましょう。

- 茎の切り口や、水に浸かっている部分が黒ずんでくる

- 茎を触ると明らかに柔らかい、ブヨブヨ・ヌルヌルとした感触になる

- 容器の水が白く濁ったり、イヤな臭い(腐敗臭)がする

これらのサインが出たら、残念ながら腐敗が始まっています。原因はほぼ「雑菌」です。

腐敗の原因は、これまでのステップのどこかにミスがあった証拠でもあります。

- 道具の未消毒

- 水換えの怠慢(雑菌の繁殖)

- 直射日光による高水温(雑菌が爆発的に増えます)

- 水位が高すぎて茎がふやけた

- 切り口を乾燥させずにすぐ水に浸けた

これらの原因を再確認して、すぐに対処が必要です。

腐った場合の復活方法はある?

もし腐敗が始まってしまっても、早期発見なら復活できる可能性はあります!諦めないでください。

まず、挿し穂を取り出して、茎がブヨブヨしている柔らかい部分や、黒く変色している部分を、再度、消毒したハサミで全て切り落とします。

この時、中途半端に切ってはいけません。

少しでも茶色く腐敗した部分が残っているとそこから再発するので、切り口が健康的で硬い、きれいな緑色(または白色)の部分が露出するまで思い切って切り戻してください。

健康な部分が残っていれば、まだ復活のチャンスはあります。

その後は、一番最初の「挿し穂の準備」ステップに戻ります。

切り口を再び3時間〜半日ほど乾燥させ、カルスを形成させます。

そして、完全に新しく洗浄・消毒した容器と、新しい水(できればメネデール入り)で、もう一度水差しをリスタートさせます。

判断に迷う場合

もし広範囲が腐敗してしまっている場合や、残すべき「節」自体がブヨブヨになってしまっている場合は、復活は難しいかもしれません。

腐敗がひどい場合の対処については「モンステラの根腐れは水挿しで復活!症状の見分け方や対処法を紹介!」でも解説していますのでぜひご覧ください。

いつまで待つ?根が出ない原因

「水は腐っていないけど、いつまで経っても根が出ない…」という場合、ちょっと不安になりますよね。以下の点をチェックしてみてください。

1.「節」がない

これが最も根本的な原因です。挿し穂をもう一度よく見てください。

「節」が水に浸かっていますか? もし「茎だけ」や「葉だけ」の(ゾンビリーフ)状態なら、残念ながら発根・発芽はしません。

2. 温度が低い(時期が悪い)

管理している場所の温度が低い(特に15℃以下)場合、モンステラは活動を停止してしまいます。

秋や冬に挑戦している場合は、これが原因の可能性が非常に高いです。

発根に適した20℃〜25℃の環境に移してあげる必要があります。

3. 光が足りない

発根にも光合成によって作られるエネルギーが必要です。

暗すぎる場所に置いていると、エネルギー不足で発根が停滞することがあります。

かといって直射日光はNGです。レースカーテン越しの「明るい日陰」が理想です。

4. 単に時間がかかる

環境が整っていても、植物の個体差や体力によって、発根まで2〜3週間、長いと1ヶ月以上かかることもあります。

特に気根がない挿し穂や、茎の中間部分(ミドルカット)の場合は時間がかかる傾向があります。

この「待つ時間」、すごくソワソワしますよね。

私も水差しを始めた頃は、毎日瓶を覗き込んでは「まだかな?」「腐ってないかな?」とチェックしていました。

でも、腐敗のサインさえ出ていなければ、植物は水の中でちゃんと準備しています。

腐っていなければ、気長に水換えを続けて待ってあげましょう。

根は出たが新芽が出ない理由

「やった!根は出てきた!…けど、肝心の新芽(葉)が出てこない」というケースもあります。

ここで一番に疑うべきは、やはり「節(成長点)」がないパターンです。

先ほどの「ゾンビリーフ」ですね。

葉柄から根は出ても、成長点がないので新芽は絶対に出ません。

ちゃんと節があるのに新芽が出ない場合は、植物の生理的な順番が関係していることが多いです。

植物はまず、水分や養分を吸収するための「根」を出すことを最優先します。

そして、その根が十分な吸水能力を持ってから、次にエネルギーを使って「芽(葉)」を伸ばし始めます。

なので、発根から発芽まで、さらに数週間〜1ヶ月ほどのタイムラグが生じることは正常です。

気長に待ちましょう。

また、新芽を出すエネルギーを捻出するために、挿し穂にもともと付いていた古い葉が黄色く枯れてくることもありますが、これは新陳代謝の一環なので、茎自体が元気なら心配いりませんよ。

冬の水差しはなぜ危険か

先ほどから何度か「冬の水差しは非推奨」とお伝えしてきましたが、その最大の理由を詳しく解説します。

モンステラは熱帯原産の植物で、寒さが苦手です。冬(11月〜3月頃)は休眠期に入り、発根活動をほぼストップしてしまいます。

生きるための最低限の活動しかしないんですね。

しかし、水中の雑菌(バクテリア)の中には、低温でも(ゆっくりとではあるものの)活動を継続できる種類がいるんです。

冬の水差し=腐敗リスクが極めて高い

冬の水差しは、「発根スピード(ほぼゼロ) vs 腐敗スピード(ゆっくり進行)」という、植物側が圧倒的に不利な勝負になります。

結果として、モンステラが発根するよりも早く、低温障害で弱った切り口が雑菌に侵され、水中で腐ってしまうケースが非常に多いです。

特に冬の窓際は、日中は暖かくても夜間は外気と変わらないほど冷え込みます。

この温度変化も植物に大きなダメージを与えます。

暖房で常時20℃以上をキープできるような特別な温室環境がない限り、剪定した枝があったとしても、春(5月頃)まで待つのが賢明ですね。

水差しからの植え替えタイミング

水差し管理が成功し、節から白く瑞々しい根が伸びてきたら、次のステップは土の鉢へ植え替える「鉢上げ(土上げ)」です。

このタイミングが早すぎても遅すぎてもいけません。

目安としては、根の長さが5cmほどまで伸びたらベストタイミングです。

- 短すぎる(1〜2cm): まだ土の環境で水分を吸収する力が弱く、植え替え後に失敗しやすいです。

- 長すぎる(10cm以上): 長期間「水」の環境に適応しすぎた根となり、土の環境(乾燥や低酸素)への適応が困難になり、植え替え後のショックが大きくなります。

5cm程度を目安に、タイミングを逃さずに植え替えることが重要です。

根がワサワサと伸びてくると嬉しくなってしまいますが、ぐっとこらえて適切なタイミングで植え替えましょう。

水差しから土への失敗しない移行術

実は、水差しで発根に成功した後、この「土上げ」で失敗してしまうケースも少なくありません。「第二の関門」と言ってもいいかもしれません。

最大の理由は、「水差しで出た根(水根)」と「土の中で出る根(土根)」は、性質が全く違うからです。

- 水根(すいこん): 常に水と酸素が豊富な環境に適応した、白く、脆く、水分の吸収に特化した根。乾燥に極端に弱い。

- 土根(つちね): 土の抵抗をかき分けて伸びるための強さや、乾燥に耐えるための構造を持った根。

このデリケートな「水根」を、いきなり乾燥と隣り合わせの「土」の環境に植えると、急激な環境変化についていけず、機能不全を起こしやすいんです。

そこで、植え替え直後の水やりが重要になります。

土上げ直後の水やり(最重要)

通常の観葉植物の水やり(土の表面が乾いたら、たっぷり水を与える)はNGです。

植え替えから最初の1〜2週間は、あえて土を完全に乾かさず、常に土が湿り気がある状態(ただしビショビショではない)をキープします。

これは、根が適応していた「水」の環境に意図的に近づけるためです。

「水根」はまだ土からの吸水に慣れておらず、土が一度でもカラカラに乾くと、水切れで即座にダメージを受けてしまいます。

この「移行期間」で根が土の環境に順応し、新しい根(土根)を出し始めたことを確認したら(例:新芽が動き出すなど)、徐々に水やりの間隔をあけ、「土が乾いたらたっぷり与える」という、通常のモンステラの水やりサイクルに移行させていきます。

水差しのまま育てる方法

もちろん、土に植え替えず、そのまま水耕栽培(ハイドロカルチャー)として育て続けることも可能です。

透明な容器で根の様子を鑑賞するのも素敵ですよね。

その場合は、土の環境とは異なる管理が必要になります。

- 水を清潔に保つ:

土と違って水は浄化作用がないため、水換えは土植えよりも頻繁に行う必要があります。根腐れ防止剤(ゼオライトやミリオンAなど)を容器の底に入れておくと、水が傷むのを遅らせる効果が期待できます。 - 栄養を補給する:

水には植物の成長に必要な栄養分(肥料)が含まれていません。そのままでは栄養失調になってしまうため、定期的に水耕栽培用の「液体肥料(ハイポネックスなど)」を与えて栄養を補給する必要があります。 - 光線に注意する:

透明な容器の場合、根に直射日光が当たると、藻が発生しやすくなります。置き場所は明るい日陰を選びましょう。

この3点を守れば、水差しのまま(水耕栽培として)元気に育てていくことも十分可能ですよ。

まとめ:モンステラの水差しで「気根なし」の場合のポイント

今回は、モンステラの水差しで「気根なし」の場合の成功法について、かなり詳しく解説しました。

一番のポイントは、気根がなくても「節」さえあれば、水差しは全く問題なく成功できるということです。

気根がないからと諦めず、ぜひ挑戦してみてください。成功のための重要なチェックリストを最後におさらいしますね。

- 挿し穂に必ず「節(成長点)」が含まれているか?

- 作業は成長期の「5月〜9月」に行っているか?

- ハサミや容器は「消毒」したか?

- 挿し穂の葉は「1枚」に整理したか?

- 切り口を「乾燥」させるステップを踏んだか?

- 水位は「節が浸かる程度」に調整しているか?

- 水換えは「毎日」行っているか?

- 置き場所は「明るい日陰」か?(直射日光NG)

この基本さえしっかり押さえれば、気根なしの茎からでも、きっと可愛い新芽と根っこが出てきてくれますよ。

モンステラを増やす楽しさを、ぜひ味わってみてくださいね。