こんにちは。「観葉植物の育て方ナビ」運営者のmomoです。

モンステラを増やしたいと思ったとき、誰もが一度は「成長点ってどこ?」という壁にぶつかりますよね。

ネットで画像を見てもいまいち分からなかったり、そもそも自分の株には成長点がないように見えたりして悩んでいませんか。

新芽がどこから出るのかを知らないまま剪定をして、大切な成長点をうっかり切ってしまったという失敗談も実はよく耳にします。

切る場所を間違えると、いつまで経っても新芽が出ない悲しい結末になることもありますから注意が必要です。

また、冬の剪定のリスクや邪魔な気根の扱い、さらには切り口の処理など、モンステラを育てるときどこを切ればいいのかという疑問は尽きません。

この記事では、そんな不安をまるっと解消するために必要な知識を、私なりの視点で分かりやすくまとめました。

- 茎と葉柄の違いや節の位置など成長点を見つけるための基礎知識

- 写真だけでは分かりにくい成長点と気根の決定的な違いと見分け方

- 失敗しない剪定位置や切り口の処理など実践的な増やすテクニック

- 成長点が折れたり黒くなったりした時のトラブル対応と復活の方法

モンステラの成長点はどこにある?見分け方

モンステラの成長点を探そうとして、いきなり葉っぱの付け根あたりを凝視していませんか?

実は、成長点を正しく見つけるためには、まず植物としての「体のつくり」を知る必要があります。

ここでは、成長点が具体的にどの場所にあり、どのような見た目をしているのか、私がいつもチェックしているポイントを中心に解説していきますね。

茎と葉柄の区別と節はどこか

まず一番最初に押さえておきたいのが、「茎(くき)」と「葉柄(ようへい)」の違いです。これ、本当に間違えやすいんです。

多くの初心者さんが、葉っぱを支えている緑色の長い棒状の部分を「茎」だと勘違いしてしまいますが、植物学的にはあれは「葉柄(ようへい)」と呼ばれる葉っぱの一部なんです。

本当の茎は「土台」の部分

では本当の茎はどこかというと、葉柄が生えている土台の太い部分、あるいは地面を這うように、または支柱に沿って上に伸びている太い軸の部分を指します。

モンステラ全体を支えている屋台骨とも言える場所ですね。

葉柄はこの茎から分岐して伸びている枝のようなものだとイメージしてください。

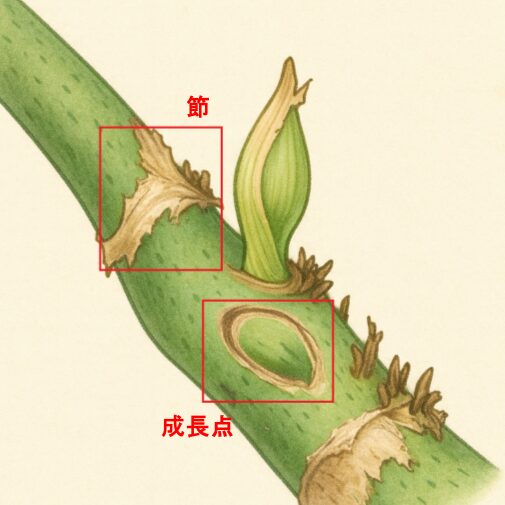

節(ふし)を見つけるのが第一歩

そして、成長点を探すための絶対的な目印となるのが「節(ふし)」です。

茎をよく観察してみてください。竹のようにリング状の膨らみや、横線が入っている場所が一定間隔でありませんか?それが節です。

若い緑色の茎だと少し分かりにくいかもしれませんが、葉柄が茎からポロッと取れた跡(葉痕)がある場所も節の一部です。

モンステラは、この節ごとに葉っぱや根っこ(気根)、そして今回の主役である「成長点」を持っています。

逆に言えば、節以外のツルツルした部分(節間といいます)には、成長点は絶対に存在しません。

まずはこの「節」を見つけられるようになることが、成長点探しのスタートラインです。

モンステラの新芽はどこから出る?

「節の場所は分かったけど、じゃあその節のどこから新芽が出るの?」という疑問が湧きますよね。

答えは、「節のすぐ上、葉柄の付け根のちょっと上」です。

葉腋(ようえき)という重要スポット

少し専門的な言葉を使うと、葉柄が茎にくっついている角度の内側部分を「葉腋(ようえき)」と呼びます。

植物の「脇の下」みたいな場所ですね。モンステラの成長点は、この葉腋のすぐ近く、正確には葉柄の付け根の直上の茎表面に位置しています。

まだ葉っぱがついている状態だと、葉柄の根元に隠れてしまって見えにくいことが多いです。

しかし、葉っぱが落ちてしまった後の茎を見ると、葉っぱが付いていた跡(リング状の傷跡)のすぐ上に、小さな膨らみがあるのが確認できるはずです。

これが将来の新芽になる部分です。

タケノコのように出現する

成長のスイッチが入ると、今まで何もなかった(ように見えた)茎の表面が、ある日ぷっくりと膨らんできます。

そして、皮を破るようにして、先端が尖ったタケノコのような形をした新芽がニョキッと顔を出します。

最初は小さな突起ですが、日に日に大きくなり、やがてドリル状に巻かれた葉っぱが展開してくる様子は、何度見ても感動しますよ。

成長点の特徴は白いポチっとした点

では、まだ芽が出ていない「休眠状態」の成長点はどんな見た目をしているのでしょうか。

これを肉眼で見つけることができれば、あなたはもうモンステラ上級者です。

色と形の特徴を観察しよう

健康なモンステラの茎をよーく観察してください。

節のリングの少し上(数ミリ〜1センチ程度)に、直径数ミリ程度の「白いポチっとした点」があるはずです。

これが成長点(正確には腋芽・側芽)です!

周りの茎が深い緑色や、木質化して茶色っぽくなっていても、成長点の部分は少し白っぽかったり、淡い黄色、あるいは明るいライムグリーンをしていて、色素が薄いのが特徴です。

形は綺麗な円形や楕円形で、ニキビのようにわずかにプクッと盛り上がっています。

見つからない時の裏技:触診

特に若い茎だと色が鮮やかで見つけやすいですが、古くて木質化した茎だと皮が厚くなり、成長点が埋もれてしまって目視では「ポチ」が見当たらないこともあります。

「私のモンステラには成長点がない!」と焦る前に、試してほしいのが「触診」です。

節のリングの上あたりを、指の腹で優しくなぞってみてください。

もし視覚的には分からなくても、指先に「コツッ」とした硬い突起や、小さなしこりのような感触があれば、そこに休眠中の成長点が潜んでいます。

モンステラの生命力は強く、皮の下で静かに出番を待っていることが多いんです。

成長点と気根の違いを見分ける

初心者の方が一番迷うのが、「これって成長点?それとも気根(きこん)?」という問題です。

どちらも節の近くから出てくるので、見分けがつかないことが本当によくあります。

間違えて気根を大切に見守っていた…なんてことにならないよう、決定的な違いを押さえておきましょう。

| 特徴 | 成長点(新芽の元) | 気根(空中の根) |

|---|---|---|

| 形 | 丸いドーム状、ニキビのような突起 | 最初から円筒形、先端が少し尖っている |

| 色 | 白、淡い緑、クリーム色など明るい色 | 茶色、濃い緑、先端だけ白っぽいことも |

| 質感 | ツルッとしている、柔らかそう | ゴツゴツしている、コルク質の皮がある |

| 伸び方 | 茎に張り付いたままゆっくり膨らむ | 最初から外に向かって「紐」のように長く伸びる |

「伸びる」か「膨らむ」かが最大の違い

最大の見分けポイントは「伸び方」です。

気根は、空気中の水分を求めたり、体を支える支柱を探したりするために、発生した直後から「紐」のように長く伸びようとします。

条件が良ければ一晩で数センチ伸びることもあります。

一方、成長点はあくまで「芽」なので、最初は丸く膨らむだけで、気根のようにすぐには長くなりません。

「茶色っぽくて、どんどん外に向かって伸びてくる」なら気根、「白っぽくて、茎の上でじわじわ膨らんでくる」なら成長点、と覚えておくと間違いありません。

成長点から新芽が出る流れや時期

成長点は常に活動しているわけではありません。

普段は「休眠」していて、特定の条件が揃ったときにスイッチが入ります。

では、いつ、どのようなタイミングで新芽が出てくるのでしょうか。

頂芽優勢(ちょうがゆうせい)の仕組み

植物には「頂芽優勢」という面白い性質があります。

これは、茎の一番先端にある芽(頂芽)がオーキシンというホルモンを出して、下の方にある脇芽(成長点)の成長を抑え込むというルールです。

つまり、先端が元気に伸びている限り、下の成長点は「待機状態」を強いられます。

しかし、剪定で先端をカットされたり、何らかの理由で頂点がなくなったりすると、この抑制ホルモンの供給が止まります。

すると、「よし、俺の出番だ!」とばかりに、切断面のすぐ下にある成長点が目覚めて、そこから新芽が動き出すのです。

新芽が出るまでの期間と条件

剪定してから実際に新芽が動き出すまでは、タイムラグがあります。

温度や株の元気さにもよりますが、だいたい10日〜3週間くらいかかることが多いですね。

特に重要なのが「気温」です。モンステラは熱帯植物なので、最低でも20℃以上、できれば25℃前後の気温がないと、成長点のスイッチが入りにくいです。

冬場に剪定してもなかなか芽が出ないのは、この温度不足が原因であることがほとんどです。

デリシオーサ等の品種による違い

最後に少しマニアックな話をすると、モンステラの種類によっても成長点の見つけやすさが違います。

お持ちのモンステラがどのタイプかによって、難易度が変わってくるんです。

ボルシギアナは見つけやすい

一般的に流通している、やや小型でツル性の強い「モンステラ・ボルシギアナ」などは、成長速度が速く、節と節の間(節間)が長く伸びる性質があります。

そのため、節の位置が明確で、成長点の「白いポチ」も露出しており、初心者の方でも非常に見つけやすいです。

初めての剪定や繁殖には、このボルシギアナタイプが向いていると言えます。

デリシオーサは難易度高め?

一方で、葉っぱが巨大になり、茎も太くなる本家の「モンステラ・デリシオーサ」は、節がギュッと詰まっていることが多く(特に成熟した株)、節間がほとんどないように見えることがあります。

こうなると、成長点が葉柄の付け根の奥深くに隠れてしまったり、重なり合った葉柄の下に潜り込んでしまったりして、目視で確認するのが難しくなります。

「うちの子は全然節が見えない!」と思っても、葉っぱが生えている以上、必ずその付け根付近に成長点は存在します。

デリシオーサの場合は、無理に探そうとして葉柄を剥がしたりせず、「ここにあるはず」と信じて剪定を行う度胸も必要かもしれません。

モンステラの成長点はどこ?成長を促す育て方

成長点の場所が分かったところで、次はいよいよ実践編です。

「増やしたい」「形を整えたい」と思ったときに、具体的にどこにハサミを入れれば良いのでしょうか。

ここでは、成長点を活かした剪定方法や、万が一のトラブル対応について、私の経験を交えてお話しします。

モンステラを育てるときはどこを切ればいい?

モンステラが大きくなりすぎて剪定を考えるとき、まずは「何のために切るのか」という目的をはっきりさせましょう。

目的によって切るべき場所が全く異なるからです。

目的別:切る場所の正解

- 目的A:ただ葉っぱを減らしたい、古い葉を整理したい

→ この場合は、「葉柄の根元」から切ります。茎から出ている葉柄の付け根ギリギリでカットします。これは単なる「整枝」であり、ここから新しい芽が出ることはありません。

- 目的B:株を増やしたい、挿し木をしたい、仕立て直したい

→ この場合は、「茎(節を含んだ状態)」を切ります。いわゆる「カット苗」を作る作業です。この時こそ、成長点の位置を意識する必要があります。

多くの人が検索して知りたいのは、後者の「増やすための切り方」だと思います。

この場合、絶対に守らなければならないルールは「成長点(節)を含めて切る」ということです。

ここを間違えると、増やせるはずのモンステラが増やせなくなってしまいます。

葉柄だけの剪定では増えない理由

これ、本当によくある失敗なのですが、綺麗な葉っぱがついた「葉柄」の部分だけを切って、花瓶に挿している方を見かけます。

インテリアとしてはとても素敵ですが、残念ながらそこから新芽が出て増えることはありません。

なぜなら、葉柄には成長点(細胞分裂して新しい芽を作る組織)がないからです。

植物が新しい体を作るためには、茎にある「分裂組織」が必要です。

葉柄はあくまで葉っぱを支えるためのパイプ役に過ぎません。

葉柄だけを水挿ししておくと、切り口から発根することは稀にあります(これをカルス形成といいます)。

根が出ると「やった!成功だ!」と喜びたくなりますが、肝心の「次の葉っぱ」がいつまで経っても出てこないんです。

結果として、その葉っぱの寿命(数ヶ月〜1年程度)が尽きたら、枯れて終わりになってしまいます。

モンステラを「植物」として次世代に繋げたいなら、必ず「茎」と「節」が必要だということを覚えておいてくださいね。

momo

momo実はこれ、私も初心者の頃にやらかしたことがあります(笑)。

綺麗な葉っぱを水に挿して、「早く新芽出ないかな〜」なんて毎日ワクワクしていたんですが、半年待っても根っこが出るだけ…。

結局、新芽は一つも出ずに枯れてしまって、すごく悲しい思いをしました。

失敗しない剪定で切る場所の正解

では、具体的にどこを切れば成功率が高いのでしょうか。ズバリ、正解は「節と節の間の真ん中(節間)」です。

節(リング状の部分)のすぐ上には成長点があり、節の部分からは根っこが出る能力があります。

つまり、節周辺はモンステラにとっての「重要臓器」が詰まっている場所なんです。

そのため、節そのものや、節のギリギリ近くを切ってしまうと、成長点か発根能力のどちらか、あるいは両方を破壊してしまうリスクがあります。

一番安全なのは、「残したい節」と「切り取りたい節」の中間にある、ツルっとした茎の部分にハサミを入れることです。

ここなら重要な組織を傷つける心配がありません。

また、切り口から細菌が入ったり乾燥して枯れ込んだりしても、節までの距離があれば、そのダメージが成長点に届く前に食い止めることができます。

節間の中央は、まさに剪定における「セーフティーゾーン」なのです。

頭では分かっていても、大切に育てたモンステラにハサミを入れる瞬間って、手が震えるくらいドキドキしますよね。

私も初めて剪定した時は「本当にここでいいの!?」と冷や汗ものでした。

でも、その数週間後に切った場所の下から可愛い芽が出てきた時は、「切ってよかったー!」と心から感動したのを覚えています。

成長点を切ることによるリスクや正しい切断位置

もし誤って成長点そのものをスパッと切ってしまったらどうなるでしょうか。

想像したくありませんが、残念ながら、その成長点はもう使い物になりません。

物理的に潰れたり切断された成長点から、新芽が再生することはないからです。

ただし、それで植物全体が死ぬわけではないので安心してください。

モンステラは非常に生命力が強い植物です。もし剪定しようとした節の成長点がダメになってしまっても、モンステラは「あ、ここの芽は使えないな」と判断して、その下にある別の節(予備の成長点)を目覚めさせようとします。

結果として、予定していた場所よりも下の位置から脇芽が出てくることになります。

これだと、理想の樹形にならなかったり、再生までに余計な時間がかかったりしてしまいますよね。

注意点: ギリギリを攻めて節のすぐ上を切ろうとすると、隠れていた成長点を一緒に切ってしまうリスクがあります。余裕を持って、節から少なくとも1〜2センチは離れた場所を切るのが一番安全です。

剪定後の適切な切り口の処理

剪定した後の切り口、皆さんはどうしていますか?

「そのまま放置」という方も多いかもしれませんが、適切な処理をすることで成功率が変わってきます。

切り口は乾かすのが鉄則

切り口のケアとして最も重要なのは「乾燥」です。

切り口が湿ったままだと、そこから雑菌が侵入し、茎が腐ってしまう原因になります。

清潔な環境であれば、半日ほど日陰に置いて自然乾燥させ、切り口がコルク状のかさぶたになるのを待つだけで十分です。

より丁寧にケアするなら、園芸用の癒合剤(ゆごうざい:トップジンMペーストなど)を切り口に塗ってコーティングすると、雑菌の侵入と水分の蒸発を同時に防げるので安心です。

私はいつも、切り口がしっかり乾くまでは、水やりの際に水がかからないように気をつけています。

樹液には要注意!

モンステラを含むサトイモ科の植物の樹液には、「シュウ酸カルシウム」という針状の結晶成分が含まれています。

これが皮膚の薄い部分や粘膜に触れると、チクチクとした痛みやかぶれを引き起こすことがあります。

剪定の際は手袋を着用し、もし樹液が手に付いたらすぐに水で洗い流してください

(参考:厚生労働省「自然毒のリスクプロファイル:クワズイモ」 ※モンステラと同じサトイモ科の植物で、同様の毒性を持ちます)。

冬の剪定はリスクが高いので避ける

「思い立ったが吉日」と言いますが、モンステラの剪定に関しては冬に行うのはおすすめできません。

なぜなら、気温が低い冬はモンステラの代謝が落ちて成長が緩やかになる(あるいは止まる)「休眠期」だからです。

休眠期に体にメスを入れるような剪定を行うと、傷口を修復する力が弱いため、ダメージから回復するのに時間がかかります。

また、新芽を出すためのエネルギーも不足しており、いつまで経っても芽が出ないまま、冷たい用土の中で切り口から菌が入って茎ごと腐ってしまうリスクが非常に高まります。

室内を常に25℃以上に保てる温室のような環境があれば別ですが、一般家庭であれば、剪定や挿し木は、成長期である5月〜9月頃に行うのがベストです。

冬の間は「切りたい気持ち」をグッとこらえて、春を待つのがモンステラへの一番の優しさですよ。

私も一度、「室内だし暖かいから大丈夫かな?」と油断して、12月に剪定をしてしまったことがあるんです。

結果は大失敗。いつまでも乾かない切り口から黒く変色していって、大切な茎を一本ダメにしてしまいました。

あの時の後悔があるからこそ、皆さんには「冬は我慢!」と強くお伝えしたいです。

邪魔な気根を切るとどうなるか

モンステラが成長すると、節から茶色い紐のような「気根」がうじゃうじゃと伸びてきます。

床についたり、邪魔だなぁと感じることもありますよね。

「これ、切っちゃっていいの?」と聞かれることが非常に多いですが、結論から言うと「切っても株自体は死なないけれど、残せるなら残した方が成長は早い」です。

気根は、現地では大木にしがみつくための手足であり、空気中の水分を吸う口でもあります。

実は、この気根をそのまま土に誘導して埋めてあげると、土の中で「吸水根」に変化し、水分と養分を吸い上げる強力なパイプラインになります。

そうすると、本体の茎へ送られる栄養が増え、葉っぱが巨大化したり、切れ込みが増えたりと、成長が加速するんです。

特に挿し木にする場合、節と一緒に気根がついていると、切り口から根が出る(発根)までの間、その気根が水分を維持してくれるので、成功率がグンと上がります。

見た目がどうしても気になる場合は切っても構いませんが、増やしたい時や大きくしたい時は、気根を味方につけるのが賢い育て方です。

関連記事:モンステラの気根、埋めるのはNG?黒くなるリスクと安全な対処法を解説

成長点を切ってしまった時の対処

「あ!間違えて成長点ごと切っちゃった…!」という場合も、パニックにならなくて大丈夫です。先ほどもお話しした通り、植物にはバックアップ機能が備わっています。

一番上の成長点が物理的に破壊されると、モンステラ体内のホルモンバランスが変わり、「頂芽優勢」が崩れます。すると、植物は「緊急事態発生!次を出さなきゃ!」と判断して、損傷した部分より下にある節の予備成長点を起動させます。

ですので、特別な処置は必要ありません。傷口が腐らないように乾燥させ、いつも通りのお世話をしながら、下の節から新しい脇芽がひょっこり顔を出すのを気長に待ってあげてください。

時間はかかりますが、モンステラは必ず応えてくれます。

成長点が黒いなら根腐れを疑う

もし、剪定もしていないのに成長点(新芽が出る部分)が黒く変色して、触るとグズグズに崩れるような状態になっているとしたら、それはSOSのサインです。

多くの場合、原因は「根腐れ」か「極度の過湿」、あるいは「軟腐病(なんぷびょう)」などの細菌性の病気です。

根っこが過湿や酸欠でダメージを受けて水を吸えなくなると、植物体内で最も細胞壁が薄く、水分を必要とする成長点付近の組織から真っ先に壊死していきます。

つまり、成長点が黒いのは「根っこが限界だよ」というサインなんです。

この場合、黒く腐った部分は元には戻りませんし、放置すると腐敗が茎全体に広がります。

対処法としては、清潔なハサミで健康な緑色の組織が見えるところまで思い切って切り戻し、黒く腐った根を取り除いて、水はけの良い新しい土に植え替える必要があります。

成長点がない茎でも新芽や根は出るのか

「剪定に失敗して葉っぱが全部落ちてしまった」「寒さで葉が枯れて、ただの緑色の棒になっちゃった…」という状態でも、まだ捨てるのは早いです!

茎が緑色で張りがあり、そこに「節」さえ残っていれば、復活の可能性は十分にあります。

モンステラの太い茎の中には、たくさんのエネルギーが蓄えられています。

そして節には、目に見えなくても休眠中の成長点が存在します。

適切な温度(20℃以上が理想)と湿度を保ってあげれば、葉っぱがゼロの状態からでも、その棒(茎)から突然ニョキッと新芽が出てくるんです。

この生命力の強さこそが、モンステラの最大の魅力です。

茎伏せで成長点を出すテクニック

この「棒」の状態から増やす方法として、マニアの間で人気なのが「茎伏せ(くきふせ)」です。

湿らせた水苔(ミズゴケ)の上に、節を含んだ茎をゴロンと横たえて管理し、発芽を待つ方法です。

茎伏せを成功させる最大のコツは、成長点(節の上の膨らみ)を絶対に埋めないことです。

成長点は呼吸をしていますし、過度な湿気には弱いです。

湿った水苔に成長点がずっと密着していると、芽が出る前に腐ってしまうことがあります。

茎を置くときは、成長点がある側が上、もしくは横を向くように調整してください。

逆に気根があれば、それは水苔の中に埋めてあげると、そこから水を吸って茎に水分を供給してくれるので、成功率が高まります。

透明な衣装ケースなどに入れて湿度を保ち、明るい日陰に置いておけば、1ヶ月〜2ヶ月ほどで可愛い新芽に会えるはずです。

斑入りの維持に必要な切り戻し

最後に、人気の「斑入りモンステラ(バリエガータ)」について。

高価な斑入り株を買ったのに、新芽が真っ緑になってしまった…という経験はありませんか?これは「先祖返り」と呼ばれる現象です。

茎の模様を読む高等テクニック

斑入りを維持するためには、思い切って「切り戻し」を行います。

実は、モンステラの茎には、葉っぱと同じように白と緑のストライプ模様が入っています。

新芽(成長点)が、この茎の「緑色のライン上」から出ると緑の葉になりやすく、「白いライン上」から出ると真っ白(フルムーン)になりやすいのです。

理想的な斑入り葉を出すためには、白と緑がバランスよく混ざったラインの上に位置している成長点を探し、その直上で剪定して、そこから新芽を出させる必要があります。

これは少し高度なテクニックですが、成長点の位置と茎の模様を読み解くことができれば、自分好みの斑入りモンステラを作り出すことも夢ではありません。

まとめ:モンステラの成長点はどこにある?

ここまで、モンステラの成長点の位置や特徴、そしてそれを活かした剪定方法について長々とお話ししてきました。

「モンステラの成長点はどこ?」という問いの答えは、単なる場所探しではなく、モンステラという植物がどうやって生きているのかを知ることそのものだと思います。

節があり、そこに次世代の命(成長点)が用意されている。

この仕組みさえ理解していれば、剪定も繁殖も、もう怖くありません。

記事のまとめ

- 成長点は「葉柄」ではなく「茎」の「節」のすぐ上にある。

- 見た目は「白いポチっとした点」で、気根とは違い丸い形をしている。

- 増やすなら、節と節の間(節間)をカットして、必ず成長点を含めること。

- 成長点がなくなっても、下の節から復活する力を持っている。

最初は見分けるのが難しくても、毎日観察していると「あ、これが成長点だな!」と分かる瞬間が必ず来ます。

その小さな「ポチ」から、あの大きな切れ込みのある葉っぱが展開してくる生命の神秘を、ぜひ皆さんの手元でも体感してみてくださいね。

失敗を恐れずに、モンステラとの暮らしを思いっきり楽しんでいきましょう!