大切に育てているモンステラが、ひょろひょろと頼りなく伸びてしまいお困りではありませんか。モンステラの徒長は多くの人が直面する悩みであり、放置すると見た目が悪くなるだけでなく、株全体の健康を損なう原因にもなりかねません。

徒長するとどうなるのか、そして横に広がった株はどうしたらいいのか。伸びすぎた茎には支柱を立てるべきか、剪定したいけれどどこを切るのが正解なのか、具体的な切り戻しのやり方が分からず悩んでいる方も多いでしょう。

また、仕立て直しの時期はいつが良いのか、剪定は冬でも可能なのかといったタイミングの問題や、成長点はどこにあって、もし切るとどうなるのか、万が一成長点がない場合は再生しないのか、切ったところから新しい芽は出るのかなど、疑問は尽きないものです。

この記事では、モンステラの徒長に関するあらゆる悩みを解決するため、原因の解説から具体的な仕立て直しの方法、剪定後の管理に至るまで、専門的な知識を分かりやすく徹底解説します。

- モンステラが徒長する原因と、放置した場合のリスク

- 徒長したモンステラを美しく再生させる正しい剪定と切り戻しの方法

- 支柱を活用した効果的な仕立て直しの手順

- 作業に最適な時期の判断と、剪定後の適切な管理方法

モンステラが徒長した時の仕立て直しの基本知識

モンステラが徒長してしまった場合、まずはその原因と状態を正しく理解し、基本的な対処法を知ることが大切です。

ここでは、徒長がモンステラに与える影響から、仕立て直しに適した時期、そして剪定以外の対策まで、美しく再生させるための基礎知識を解説します。

- 徒長するとどうなるの?

- 横に広がった場合はどうしたらいい?

- 仕立て直しに最適な時期

- 剪定は冬でも大丈夫?

- 伸びすぎた時は支柱で整える!

徒長するとどうなるの?

モンステラが徒長すると、単に見た目のバランスが崩れるだけでなく、植物の健康にも様々な悪影響が及びます。

徒長とは、植物が光を求めて異常に茎や葉柄を伸ばしてしまう現象で、主に日照不足がその原因です。

植物ホルモンの一種であるオーキシンが、光の当たらない側に多く集まり、細胞の伸長を促すことで、光のある方向へともやしのように伸びていきます。

- 茎が細く、間延びしてひょろひょろになる

- 葉と葉の間隔(節間)が不自然に広がる

- 新しく出る葉が小さく、葉の色が薄くなる

- モンステラ特有の葉の切れ込みや穴が少なくなる、または全く入らなくなる

- 株全体が軟弱で、力なく垂れ下がる

まず、最も分かりやすい変化は外見です。茎が細く間延びし、葉と葉の間隔が不自然に広がるため、ひょろひょろとした頼りない印象になります。葉も小さくなりがちで、十分な光合成ができないため葉色も薄くなりがちです。

モンステラの最大の魅力である葉の切れ込みは、成熟した株が十分な光を受けて初めて現れるため、徒長した株では切れ込みのない幼い葉ばかりが出てくることも少なくありません。

健康面では、徒長した茎は細胞壁が薄く組織が軟弱なため、自身の葉の重さにさえ耐えきれずに折れやすくなります。

また、株全体の重心が高く不安定になることで、少しの衝撃で鉢が倒れてしまう危険も増します。

さらに、日照不足と葉の密集による風通しの悪化は、カイガラムシやハダニといった病害虫が発生しやすい環境を作り出す一因ともなります。

このように、徒長は単なる見た目の問題ではなく、モンステラの健全な生育を妨げ、様々なリスクを高める危険なサインなのです。

横に広がった場合はどうしたらいい?

モンステラが徒長気味になり、上ではなく横方向へとだらしなく広がってしまうのは、多くの栽培者が経験する悩みの一つです。この現象は、モンステラが本来、熱帯雨林の樹木に寄りかかりながら光を求めて上へ伸びていく「半つる性」の着生植物であるという性質に起因します。

室内栽培では支えとなるものがないため、モンステラは本来の登る能力を発揮できず、成長とともに増す自重で茎が垂れ下がり、横に広がるように伸びていってしまうのです。

この状態を解決する最も効果的な方法は、人工的に支えとなる「支柱」を立ててあげることです。

支柱を用いることで、モンステラの茎を上方向に優しく誘導し、自然界に近い形で成長させることができます。

これにより、樹形がすっきりと縦にまとまり、見た目が美しくなるだけでなく、限られた室内スペースを有効に活用できます。

また、支柱で茎を持ち上げることで葉の重なりが減り、これまで日陰になりがちだった株元まで光が届きやすくなります。風通しも格段に改善されるため、光合成を促進し、病害虫の予防にも繋がります。

支柱には様々な種類がありますが、モンステラの気根が絡みつきやすい素材を選ぶのがポイントです。

| 支柱の種類 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| ヘゴ棒(ヘゴ支柱) | シダ植物の幹を加工したもの。天然素材で表面が多孔質。 | 気根が絡みやすく、保水性も高い。見た目がナチュラル。 | 天然素材のため高価で、入手が困難になってきている。 |

| ココスティック | ヤシ繊維で棒を覆ったもの。ヘゴ棒の代替品として人気。 | ヘゴ棒に似た性質で、比較的安価。連結して高くできる製品も多い。 | 製品によっては繊維が剥がれやすいことがある。 |

| プラヘゴ | ヘゴ棒を模したプラスチック製のネット状の支柱。 | 安価で加工しやすい。中に水苔を詰めて使うこともできる。 | 天然素材に比べると気根が絡みにくい。見た目が人工的。 |

| 流木・木材 | 自然な形状の流木や加工した木材。 | デザイン性が高く、インテリアとして非常におしゃれ。 | 形状が不規則なため、安定させるのに工夫が必要。腐食の可能性。 |

これらの支柱をモンステラの状態やインテリアに合わせて選ぶことで、横に広がった樹形を効果的に、そしておしゃれに仕立て直すことが可能です。

仕立て直しに最適な時期

モンステラの仕立て直しを行う上で、最も重要な要素の一つが「時期」です。

剪定や植え替えは、植物にとって体力を消耗する大手術のようなものです。そのため、植物が最も元気で回復力が高まる適切なタイミングを選ぶことが、成功への絶対条件となります。

モンステラの仕立て直しに最も適した時期は、生命活動が最も活発になる生育期の5月から9月頃です。

この期間は日本の気候も熱帯の原産地に近くなります。

例えば、気象庁のデータによると東京の7月~8月の平均気温は約29℃、平均湿度は80%近くに達し、モンステラの原産地付近の都市であるブラジル西部の気候に非常に近い環境です。

このような時期に仕立て直しを行うことで、植物への負担を最小限に抑え、素早い回復を促すことができるのです。

生育期の中でも特におすすめのタイミング

- 5月下旬~7月(梅雨時期):

高温多湿で、発根に最も適した環境です。この時期に剪定すれば、切り取った茎を挿し木にして増やす成功率が格段に上がります。親株の回復も非常にスムーズです。 - 8月~9月上旬:

まだまだ成長の勢いが強い時期です。夏の間に伸びすぎた部分を整えるのに適しています。ただし、猛暑日(35℃以上)が続く時期は、植物も夏バテ気味になるため、大きな手術は避けた方が無難です。

逆に、モンステラの成長が緩やかになる秋以降、特に気温が10℃を下回る冬場の仕立て直しは、絶対に避けるべきです。

気温が低い時期に大きな剪定を行うと、回復に非常に長い時間がかかるだけでなく、切り口がうまく塞がらずに枯れ込んだり、体力が落ちてそのまま株全体が枯死してしまったりするリスクが非常に高まります。

どうしても樹形が気になる場合でも、本格的な作業は春の訪れを待ち、植物にとって最適な環境で行うことが、モンステラを長く健康に楽しむための秘訣です。

剪定は冬でも大丈夫?

前述の通り、モンステラの剪定は生育期に行うのが大原則であり、冬の剪定は原則として避けるべきです。

冬はモンステラにとって厳しい季節であり、成長をほぼ停止させてエネルギーを蓄える「休眠期」にあたります。

この時期に剪定という大きな負担をかけることは、弱っている人に鞭を打つようなもので、株に深刻なダメージを与える可能性があります。

- 回復の遅延と枯れ込み:

休眠期は細胞分裂が不活発なため、切り口を保護するカルス(治癒組織)が形成されにくい状態です。そのため、春になって暖かくなるまで新しい芽を出すことができず、保護されない切り口から水分が過剰に蒸発したり、病原菌が侵入したりして、茎が黒く枯れ込んでいくリスクが高まります。 - 体力の低下:

葉は光合成によってエネルギーを生み出す重要な器官です。冬に葉の数を減らすことは、ただでさえ日照が少ない時期に、プラントのエネルギー生産能力をさらに低下させることになります。体力が落ちた株は、冬の寒さや乾燥に耐えられず、春を迎えられないまま枯れてしまうことがあります。

ただし、全ての剪定がNGというわけではありません。例外として、最小限のメンテナンスであれば冬に行っても問題ない場合があります。

例えば、

- 葉焼けや寿命で完全に茶色くカサカサになった葉の除去

- 物理的に折れてしまい、ぶら下がっている茎や葉の除去

このような「明らかに枯れている部分」や「壊れてしまった部分」を取り除く程度の軽い剪定は、むしろ風通しを良くし、病害虫の隠れ家をなくす上で有効です。

ここでの重要なポイントは、冬の間は株の形を大きく変えるような「強剪定」や「切り戻し」は絶対に行わず、あくまでも不要な部分を取り除く「掃除」の範囲に留めるということです。

本格的な仕立て直しは、桜の咲く季節までじっと我慢し、モンステラが元気に活動を再開してから行いましょう。

伸びすぎた時は支柱で整える!

モンステラの茎が自重を支えきれずにひょろひょろと伸び、だらしなく垂れ下がってしまった場合、剪定と合わせて考えたいのが支柱の活用です。

支柱は、伸びすぎたモンステラの樹形を美しく整え、その後の健全な成長を力強くサポートするための、非常に有効なアイテムと言えます。

モンステラは自然界では他の木に「気根」と呼ばれる根を絡ませ、それを頼りに上へ上へと伸びていく植物です。

この天性のクライマーとしての性質を理解し、室内にその環境を再現してあげることで、徒長気味で乱れた株でも、まるで別の植物のように見違える姿に仕立て直すことができます。

支柱を立てるメリット

支柱を使うことには、単に見た目を整える以外にも、モンステラの健康に寄与する複数のメリットがあります。

- 安定性の向上:

伸びた茎をしっかりと支えることで、株全体のバランスが格段に良くなります。これにより、葉の重みによる茎折れや、些細なことで鉢が転倒するリスクを防ぎます。 - 省スペース化:

横に無秩序に広がっていた株を、スマートに縦方向へとまとめることができます。これにより、お部屋の貴重なスペースを有効に活用できます。 - 健康促進:

葉の重なりが解消されることで、これまで陰になっていた下葉にも光が届くようになります。株全体の風通しも劇的に向上するため、光合成が効率的に行われ、病害虫のリスクも大幅に軽減されます。

支柱の立て方

支柱を立てる作業は、根へのダメージを最小限に抑えるためにも、植え替えと同時に行うのが最も効率的かつ安全です。

- 準備:

現在の鉢より一回り大きな鉢と、仕立てたいモンステラの高さに合った支柱(ヘゴ棒やココスティックなど)を用意します。 - 支柱の設置:

新しい鉢の底に鉢底石を敷き、土を少し入れたら、鉢の中心に支柱を真っ直ぐに立て、さらに土を加えて支柱を安定させます。 - モンステラの配置:

古い鉢から抜いたモンステラを、支柱に沿わせるように優しく配置します。この時、茎の伸びる方向を考え、自然な形で支柱に寄り添う位置を探します。 - 土入れと固定:

周囲に新しい土を入れ、モンステラを固定します。その後、茎を麻ひもや園芸用のビニールタイで支柱に結びつけます。この時、茎の成長を妨げないよう、茎と支柱の間で紐を8の字に交差させて、少し余裕を持たせて結ぶのが重要なコツです。

このように支柱で物理的にサポートすることで、伸びすぎたモンステラも安定し、本来の性質に従って上へ向かって元気に成長していくようになります。

実践!モンステラが徒長した時の仕立て直しの方法

基本知識を理解したところで、次はいよいよ具体的な仕立て直しの実践です。

ここでは、モンステラの剪定でどこを切るべきか、伸びすぎた茎をどのように切り戻すか、そして剪定に不可欠な「成長点」の知識まで、写真付きで解説するようなイメージで詳しく手順を追っていきます。

剪定後の変化や万が一のトラブル対処法も合わせて紹介しますので、安心して作業に臨んでください。

- モンステラの剪定はどこを切る?

- 伸びすぎた茎や葉の切り戻しのやり方

- 成長点はどこ?切る場所を解説

- 切ったところから新芽は出る?

- 成長点がない場合はどうなるの?

- まとめ:モンステラが徒長した時は仕立て直しで解決!

モンステラの剪定はどこを切る?

モンステラの剪定と一言で言っても、その目的によって切るべき場所や方法は大きく異なります。

主に「間引き剪定」と「切り戻し剪定」の2つのアプローチがあり、これらを状況に応じて使い分けることで、健康的で美しい理想の樹形に近づけることができます。

| 間引き剪定 | 切り戻し剪定 | |

|---|---|---|

| 目的 | 風通し・日当たりの改善、見た目の整理 | 高さの抑制、株の若返り、樹形の再構築 |

| 切る対象 | 不要な「葉」や細い「茎」 | 主となる太い「茎」 |

| 切る場所 | 葉柄や茎の付け根(根元) | 成長点(節)の少し上 |

| 適した状況 | 葉が密集している、枯れ葉や傷んだ葉がある | 徒長してひょろひょろ、天井に届きそう、株をコンパクトにしたい |

樹形を軽く整える「間引き剪定」

「間引き剪定」は、日々のメンテナンスとして行う基本的な剪定です。葉が密集しすぎている場所や、見た目を損なっている特定の葉を取り除くことを目的とします。

例えば、

- 葉焼けで茶色く変色してしまった葉

- 寿命で黄色くなった古い下葉

- 他の葉の成長を著しく妨げるように重なり合っている葉

- 病害虫の被害にあった葉

などが主な対象となります。この場合、切る場所は非常にシンプルで、対象の葉の「葉柄(ようへい)」と呼ばれる茎と葉をつなぐ軸の部分を、付け根から切り落とします。

中途半端な位置で切ると、残った葉柄が枯れていき、かえって見栄えが悪くなるため、ためらわずに根元からカットしましょう。

この簡単な作業だけでも、株全体の風通しと日当たりが劇的に改善され、病害虫の予防に絶大な効果を発揮します。

大きさや高さを調整する「切り戻し剪定」

「切り戻し剪定」は、徒長してひょろひょろと伸びすぎた茎をバッサリとカットし、株全体の高さを低くしたり、形を根本からコンパクトに仕立て直したりするための、より大胆な剪定方法です。

こちらは間引き剪定とは異なり、切る場所は「茎」そのものです。そして、成功させるための最も重要なポイントが、次のセクションで詳しく解説する「成長点」の位置を正確に確認し、その少し上でカットすることです。

成長点を残して切ることで、そこから力強い新芽が吹き、全く新しい株姿を形成していきます。これは、モンステラの「若返り」作業とも言えるでしょう。

伸びすぎた茎や葉の切り戻しのやり方

伸びすぎたモンステラを理想の高さや形に仕立て直す「切り戻し剪定」は、正しい手順と少しの勇気があれば、決して難しい作業ではありません。以下のステップに沿って、丁寧かつ大胆に進めていきましょう。

準備するもの

まず、安全でスムーズな作業のために、以下の道具を揃えましょう。それぞれの道具がなぜ必要なのかを理解することも大切です。

- 剪定ばさみ:

必ずよく切れる、清潔なものを用意します。可能であれば使用前にアルコールなどで刃を消毒すると、切り口からの病原菌の感染リスクをさらに低減できます。切れ味の悪いハサミは茎の細胞を潰してしまい、モンステラの回復を著しく妨げる原因になります。 - 園芸用手袋:

前述の通り、モンステラの樹液にはシュウ酸カルシウムという刺激成分が含まれています。肌が弱い方は特に、かぶれや炎症を防ぐために必ず手袋を着用してください。 - 癒合剤(ゆごうざい):

太い茎を切った場合、人間の傷口における絆創膏や軟膏のような役割を果たします。切り口を物理的に保護し、乾燥や病原菌の侵入を防ぎます。園芸店で入手できますが、なければ木工用ボンドでも代用可能です。 - ゴミ袋や新聞紙:

切った枝葉をまとめたり、作業スペースの床が樹液や土で汚れるのを防ぐために敷いておくと、後片付けが非常に楽になります。

切り戻しの手順

- 切る位置を慎重に決める:

まず、仕立て直した後の「理想の高さ」を具体的にイメージします。その高さになるように、茎をじっくりと観察し、後述する「成長点」を探します。そして、残したい成長点を確認した上で、その節の3〜5cmほど上をカットする位置として最終決定します。この計画段階が最も重要です。 - 一気にカットする:

決めた位置に剪定ばさみの刃を当て、ためらわずに一気に切り落とします。怖がって少しずつ切ったり、何度も切りつけたりすると、切り口がささくれて汚くなり、植物へのダメージが大きくなります。思い切りの良さが、綺麗な仕上がりへの近道です。 - 切り口の丁寧なケア:

カットした親株側の切り口から白い樹液が出てきます。しばらく待って樹液の分泌が自然に止まったら、ティッシュなどで軽く拭き取り、癒合剤を薄く、しかし隙間なく塗布して保護します。これにより、切り口からの枯れ込みや病気の感染を効果的に防ぐことができます。 - 切った茎の有効活用:

切り取った茎は、ゴミとして捨ててしまう前に一度確認してみましょう。節が2〜3つ含まれていれば、それは新しい生命の元、「挿し穂」として再利用できます。水に挿しておくだけでも発根することが多く、新しい株を育てる楽しみも味わえます。ぜひ挑戦してみてください。

この手順を守ることで、モンステラへのダメージを最小限に抑えながら、安全かつ効果的に切り戻し剪定を行うことができます。

成長点はどこ?切る場所を解説

切り戻し剪定を成功へと導くための最重要ポイント、それが「成長点」を正しく見極めることです。

成長点とは、その名の通り新しい芽が成長して出てくる生命の源であり、これを残して剪定することで、剪定後の確実な再生を促すことができます。

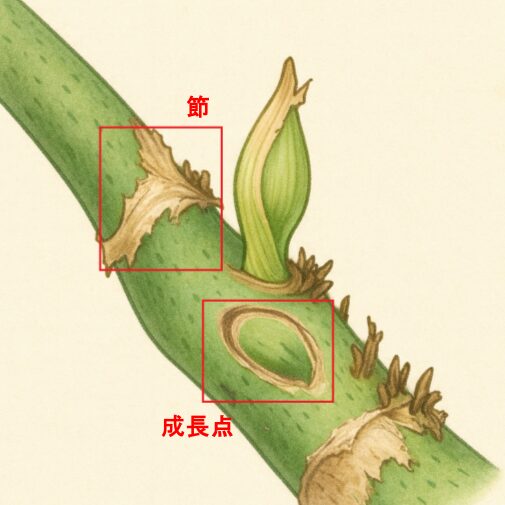

モンステラの成長点は、茎にある「節(ふし)」と呼ばれる部分に存在します。節は、茎の表面が竹のように少し膨らんでいたり、古い葉が落ちた跡が茶色い輪のように残っていたりする箇所です。

この節を指で触ったり、じっくりと観察したりすると、ポチッとした小さな白い突起や、少しだけ半球状に盛り上がった部分が見つかることがあります。

これが、新芽の元となる「成長点(専門的には腋芽:えきが)」です。

- 場所:

多くの場合、葉柄(葉の軸)が出ていた付け根の、茎を挟んで反対側あたりに位置しています。 - 見た目:

若い株や徒長した株では非常に小さく分かりにくいこともありますが、色は周囲より白っぽく、小さなニキビのような形状をしています。 - 感触:

指で優しくなでると、他の部分とは違う、硬い小さな突起として感じられることがあります。

剪定で茎を切る際は、この成長点自体を誤って切り落としてしまわないように、必ず残したい成長点を確認し、その少し上(3〜5cm程度が安全な目安)をカットするようにしてください。

節のギリギリで切ってしまうと、万が一切り口から枯れ込みが始まった際に、大切な成長点までダメージが及ぶ可能性があるため、保険として少し余裕を持たせることが非常に大切です。

この「成長点の上で切る」というルールさえ守れば、「切ったのに芽が出ない」「思った場所から芽が出ず、不格好な樹形になった」といった失敗を確実に防ぐことができます。

剪定前には、焦らずじっくりと茎を観察し、宝探しのように成長点の位置を特定する習慣をつけましょう。

切ったところから新芽は出る?

「剪定でバッサリと茎を切ってしまったら、そこからもう何も生えてこないのでは?」と心配される方もいるかもしれませんが、その心配は無用です。

モンステラは非常に生命力が強い植物なので、適切に剪定すれば、切った場所の近くから必ずと言っていいほど新しい芽(新芽)が力強く生えてきます。

ただし、少し誤解されやすい点があります。新芽は、剪定でカットした切り口そのものから直接生えるわけではありません。 新芽が出てくるのは、切り口のすぐ下にある、残された茎の一番てっぺんにある「成長点」からです。

植物には「頂芽優勢(ちょうがゆうせい)」という性質があり、一番先端にある芽(頂芽)が成長を独占し、その下にある側面の芽(腋芽、つまり成長点)の成長を抑制しています。

剪定によってこの頂芽が取り除かれると、抑制が解かれ、それまで眠っていた側面の成長点が「自分の出番だ」とばかりに活性化し、新たな茎として伸び始めるのです。

この生命のメカニズムがあるため、前のセクションで繰り返し解説したように「成長点を残して、その少し上で切る」というルールが非常に重要になります。

正しく剪定が行われれば、生育期であれば早いもので2~3週間、遅くとも1ヶ月ほどで、成長点から緑色の小さな新芽が愛らしく顔を出すのが確認できるはずです。

この新芽がやがて新しい葉を展開し、株全体の若返りとボリュームアップに繋がっていきます。剪定は終わりではなく、モンステラの新しい成長の始まりを告げる合図なのです。

成長点がない場合はどうなるの?

「茎をいくら観察しても、どうしても成長点らしい突起が見当たらない」「やってしまった!誤って成長点ごと切り落としてしまったかもしれない」——このような状況に陥ったとしても、すぐにそのモンステラを諦める必要は全くありません。

モンステラの「節」には、目に見えるはっきりとした成長点(腋芽)だけでなく、休眠状態にある潜在的な芽(不定芽)も備わっています。

そのため、見た目上は成長点がないように見える節でも、適切な環境下に置かれていれば、そこから新芽が吹いてくる可能性は十分にあります。まるで、何もないところから生命が生まれるかのような、植物の神秘的な力を目の当たりにすることができます。

特に、葉が落ちた跡である茶色い輪のような部分には、新しい芽を出すための組織が集中しています。

もし成長点ごとカットしてしまったと確信した場合でも、その下にある節が無事であれば、その節から新たな成長が始まることが大いに期待できます。

ただし、いくつか注意点があります。

はっきりとした成長点が残っている場合に比べて、休眠している芽が目覚めるまでにはより長い時間がかかることが想定されます。

数ヶ月間、変化が見られないことも珍しくありません。また、必ずしも全ての節から発芽するとは限らず、株の体力や環境にも左右されます。

要するに、成長点が見つからない場合や失ってしまった場合でも、その株が枯れてしまうと決まったわけではありません。

重要なのは、生育期であることを確認した上で、引き続き適切な水やりと日照管理を続けながら、辛抱強く様子を見ることです。

生命力の強いモンステラなら、あなたの期待に応え、ある日ひょっこりと新しい芽を見せてくれる可能性は十分にあります。

まとめ:モンステラが徒長した時は仕立て直しで解決!

この記事では、徒長してしまったモンステラの仕立て直しについて、基本的な知識から具体的な実践方法までを網羅的に解説しました。

最後に、健康的で美しいモンステラを維持するための重要なポイントを箇条書きでまとめます。

- 徒長は主に日照不足が原因で発生する

- 徒長すると茎が間延びし見た目と健康を損なう

- 横に広がるのは半つる性の性質で支柱が有効な対策となる

- 仕立て直しの最適期は回復力が高い生育期の5月~9月

- 株に大きな負担がかかるため冬の強剪定は避ける

- 伸びすぎた株は支柱を立てて上方向に成長を誘導する

- 剪定作業の際は樹液に触れないよう手袋を着用する

- 不要な葉は付け根から切る「間引き剪定」で整理する

- 高さを抑えるには「切り戻し剪定」で茎をカットする

- 切り戻しは必ず「成長点」の少し上でカットする

- 成長点は茎の「節」にある小さな突起や膨らみ

- 正しく剪定すれば切った下の成長点から新芽が出る

- 目に見える成長点がなくても節から発芽する可能性がある

- 剪定で切り取った茎は挿し木にして増やすことができる

- 徒長を根本から解決するには日当たりと風通しの良い環境が鍵となる

関連記事はこちら!

-

モンステラが大きくなりすぎ・成長しすぎた時の対処法!失敗しない剪定術

-

モンステラの土の配合はこれ!室内で虫がわかない黄金比率と作り方

-

モンステラタウエリーの特徴と育て方!デリシオーサとの違いや大きさを徹底解説

-

モンステラが折れた時の対処法!復活させる応急処置と再生のコツ

-

モンステラがダイソーで売ってない?入荷時期と在庫確認のコツ

-

モンステラの水耕栽培はずっとできる?根腐れを防ぐ管理と冬越し術

-

モンステラは赤玉土だけで育つ!室内で清潔に楽しむ土の選び方と育て方

-

失敗しないモンステラの寄せ植え!相性の良い植物と枯らさない管理法

-

モンステラの葉っぱが茶色くなる原因とは?切るべき判断基準と復活法を解説

-

モンステラの葉っぱから水が!葉から水滴が出る理由と床濡れ対策を解説

-

モンステラの剪定と水差し|失敗しない切る場所と発根管理のコツ

-

モンステラが倒れる原因と復活法!支柱や植え替えで解決するコツ

-

モンステラの風水で玄関の運気UP!方角別の効果と枯らさない育て方

-

モンステラが枯れる原因と復活法|葉の変色や症状別の対策を解説

-

モンステラに似た植物11選!葉が割れる種類や猫に安全な代用種も

-

伸びすぎたモンステラは植え替えで解決!失敗しない剪定と支柱のコツ

-

モンステラを地植えで庭に植えるには?失敗しない土作りと冬越しの鉄則

-

モンステラの葉が丸まるのはSOSサイン!症状の見分け方と復活法を解説

-

モンステラの新芽が出ない原因は?動かない理由と復活させる対処法

-

モンステラが大きくならない・成長しないサインを見極める根腐れチェックと復活法

-

モンステラの水耕栽培でメダカとの共生は可能?毒性と安全に栽培する方法を解説

-

暴れるモンステラをセリアの支柱で救出!失敗しない立て方と100均おしゃれ活用術

-

モンステラの葉焼け対処法|変色した葉の切り方・復活法と根腐れとの見分け方

-

モンステラ「ホワイトタイガー」はなぜ高い?組織培養できない希少性と適正相場