カフェやインテリア雑誌で目にする、あの太くたくましい幹で自立するモンステラ。あんな風に「幹立ち」させて、お部屋のシンボルツリーにしたいと憧れませんか?

しかし、現実はどうでしょう。「うちのモンステラは茎が細いまま…」あるいは「最近、根本が茶色く硬くなってきたけど、これって病気?汚いだけ?」と、理想と現実のギャップに悩んでいるかもしれません。

私自身もそうでした。初めて育てたモンステラの茎が茶色くゴツゴツしてきた時、「病気かもしれない」「水やりを間違えたかも…」と慌ててインターネットで調べた経験があります。

「モンステラを木質化させたい」と願う一方で、目の前で起きている変化がその第一歩なのか、それとも枯れるサインなのか、その正体や正しい方法がわからず、不安を感じている方も多いはずです。」

ですが安心してください。その茶色い「木質化」こそが、あなたのモンステラが成熟し、理想のたくましい姿へ変わろうとしている第一歩かもしれません。

この記事では、まず木質化の正体を解き明かしてあなたの不安を取り除きます。

さらに、「ただ待つ」のではなく「積極的に育てる」ために、モンステラを木質化させるにはどうすれば良いか、健康的に木質化させる方法や、理想の幹を太くする方法を徹底的に解説します。

ヒメモンステラも木質化するのか、何年かかるのか、アダンソニー巨大化のコツや、かっこいい幹立ちの作り方まで、あなたのモンステラを「主役級」に育てる秘訣を詰め込みました。

もちろん、木質化した部分の剪定、茎伏せ、切り戻しのコツ、さらには気根の伸ばし方、霧吹きの効果、見逃せない元気がないサインまで、管理上のあらゆる疑問にもお答えします。

この記事を読めば、不安は「理想への期待」に変わります。あなたのモンステラを、誰もが憧れる立派な姿へ育てる明確なステップを、ここから一緒に確認していきましょう。

- モンステラの木質化がどのような現象かを理解できる

- モンステラを意図的に木質化させる具体的な方法がわかる

- 木質化した茎の剪定や茎伏せなど、管理方法を学べる

- 木質化と合わせて幹を太くし、巨大化させるコツがわかる

モンステラの木質化とは?木質化させる際の基礎知識

- 木質化とは茎が硬くなる現象

- 木質化はいつ発生する?育て始めて何年かかる?

- ヒメモンステラも木質化するのか

- 木質化した部分から新芽は出る?

木質化とは茎が硬くなる現象

モンステラの木質化とは、その名の通り、茎が成長に伴って硬くなり、まるで木の幹のようになる自然な現象を指します。

これは植物細胞の壁に「リグニン」という硬い物質が蓄積していくことで、細胞自体が物理的に強化されるために起こります。

モンステラを育て始めたばかりの頃は、茎は鮮やかな緑色でみずみずしい印象ですが、年月を経るにつれて株元に近い古い部分から徐々に茶色っぽく変色し、手触りもゴツゴツとした樹皮のように変化していきます。

この変化は、モンステラが自身の大きな葉や重くなった体を支えるため、自らの茎を丈夫に補強している証拠です。

したがって、木質化は病気や育て方の失敗、あるいは異常事態ではありません。

むしろ、株が順調に成熟し、環境に適応している健康的なサインとして捉えることができます。

初めてこの現象を見ると驚くかもしれませんが、心配する必要はまったくないのです。

木質化のポイント

- 現象: 茎が茶色く硬くなる自然な老化・成熟現象。

- 原因: 細胞壁へのリグニン蓄積による強化。

- 目的: 巨大化する自身の体を物理的に支えるため。

- 判断: 病気ではなく、健康な成長の証。

木質化はいつ発生する?育て始めて何年かかる?

モンステラの木質化が具体的にいつ発生するのか、育て始めてから何年かかるのかについては、残念ながら一概に断言することは難しいです。

なぜなら、木質化の開始時期や進行速度は、そのモンステラが置かれている育成環境や、株自体の個体差によって大きく左右されるからです。

例えば、十分な日光(ただし直射日光は避ける)を受け、適切な肥料管理で元気に育っている株は、成長が早いために木質化も比較的早く始まる傾向があるかもしれません。

逆に、日照不足の場所でゆっくりと育っている株は、木質化の進行も遅くなることが考えられます。

一般的には、株が成熟し、ある程度の大きさに育ってから徐々に始まると考えられています。

育て始めてから数年が経過し、茎が太くしっかりしてきた頃に、最も古くからある株元に近い部分や、日光や風によく当たる茎の表面から、色が変わり硬くなっていく変化が見られ始めることが多いです。

木質化は、ある日突然起こるものではなく、非常にゆっくりとしたペースで何年もかけて進行する、植物の成長過程の一部なのです。

ヒメモンステラも木質化するのか

ヒメモンステラという名前で流通している植物(一般的にはモンステラ属ではなく、ラフィドフォラ・テトラスペルマという別の属の植物を指すことが多いです)も、モンステラ・デリシオーサと同様に木質化します。

このヒメモンステラも、本来の性質はモンステラと同じつる性の植物です。

したがって、成長して茎が古くなってくると、自身を支えるために茎が硬くなるという共通の性質を持っています。

もちろん、モンステラ・デリシオーサに比べると茎自体の太さは細いままですが、長く育てていれば、やはり株元に近い古い茎から徐々に茶色く、硬い質感に変化していく様子が観察できます。

これもデリシオーサの場合と全く同じで、病気や異常ではなく、正常な成長の証です。

茎が細いからといって木質化しないわけではなく、植物としての成熟の過程ですので、心配する必要はありません。

木質化した部分から新芽は出る?

木質化した部分からでも、新芽が出る可能性は十分にあります。

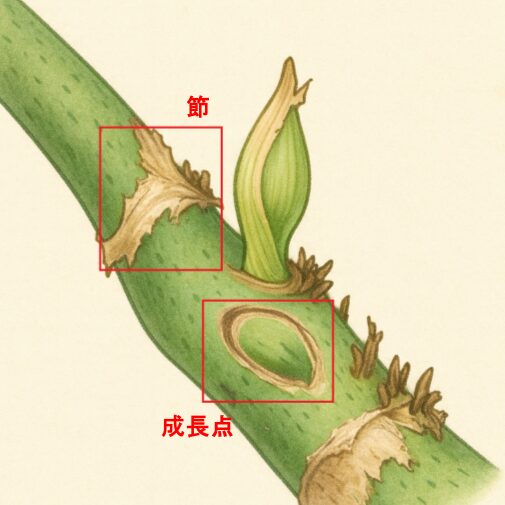

これは、モンステラを剪定したり、仕立て直したりする際に非常に重要な知識となります。

植物の茎には「成長点」と呼ばれる、新しい芽や葉を出すための組織が備わっています。

モンステラの場合、この成長点は主に「節(ふし)」と呼ばれる部分(葉柄がついていた跡の少し膨らんだ部分や、気根の付け根あたり)に存在します。

この成長点が活動できる状態であり、生命力を維持していれば、たとえその周囲の組織が硬く木質化していても、そこから新芽を吹くことができます。

例えば、株の仕立て直しのために「切り戻し剪定」を行った際、カットした位置がたまたま木質化した部分であっても、そのカットした箇所のすぐ下にある節に健康な成長点が残っていれば、そこから新しい芽が元気に伸びてくるケースは珍しくありません。

木質化と新芽の注意点

木質化した部分の成長点は、緑色の若い茎にある成長点に比べて、活動を開始するまでに時間がかかる場合があります。

また、成長点自体が古い組織とともになくなってしまっている可能性もゼロではありません。

剪定する際は、できるだけ元気な節(成長点)が残るように位置を確認することが、確実な再生につながります。

モンステラの木質化とは?木質化させる際の育て方

- 木質化させるには?木質化させる方法とコツ

- 幹を太くする方法

- 幹立ちの作り方と支柱の活用

- モンステラを巨大化させたい時の育て方

- アダンソニー(アドカズラ)を巨大化させるコツ

- 木質化した茎を使った茎伏せ

- 木質化した部分の剪定は必要か

- モンステラにおける剪定の基本

- モンステラが伸びすぎた時の切り戻しのコツ

- モンステラの気根を伸ばすには?

- モンステラに霧吹きをしたらどうなる?

- モンステラが元気がないサインは?

木質化させるには?木質化させる方法とコツ

モンステラの木質化は、前述の通り、意図的に「させる」ものではなく、株が健康的に成長した結果として自然に「なる」現象です。

したがって、「木質化させる方法」を追求するということは、実質的に「モンステラの幹を太く、丈夫に育てる方法」を実践することとイコールです。

株が健康に成熟し、自身の重い葉や体を支える必要性を感じると、茎は自らを強化するためにリグニンという物質を蓄積し、硬く丈夫になります。

株が健康に成熟し、茎が太くなっていけば、それに伴って古い部分から木質化も自然に進んでいきます。

ここでは、木質化を促す(=健康に成熟させる)ために不可欠な、「光」と「栄養」という2つの基本的な環境要因について詳しく解説します。

1. 十分な日光の確保(光合成の促進)

モンステラの丈夫な体を作る基本は、活発な光合成です。

モンステラは耐陰性があるため暗い場所でも耐えますが、それは「生きている」だけであり、健康的に「成長している」状態ではありません。

本来は光を好む植物であり、原生地のジャングルのように、木漏れ日が差す「明るい日陰」が最も理想的な環境です。

具体的には、室内のレースカーテン越しの窓辺など、柔らかい光が長時間当たる場所で管理するのが最適です。

十分な光合成によってエネルギーを生み出すことが、丈夫な体を作る第一歩となります。

ただし、注意点として、夏の強い直射日光は葉焼け(葉が茶色く焦げること)の原因になるため必ず避けてください。

逆に、光が慢性的に不足すると、モンステラは光を求めて茎だけが細く間延びする「徒長(とちょう)」を起こします。

徒長した茎は弱々しく、幹を太くすることができないため、木質化も遅れてしまいます。

2. 適切な栄養補給(成長期のみ)

丈夫な体を作るためには、十分な栄養素が不可欠です。

特に、モンステラが活発に成長する春から秋(おおむね5月~9月)にかけては、肥料によるサポートが効果的です。

基本的な管理として、緩効性の置き肥(土の上に置く固形肥料)を2ヶ月に1回程度与えます。

さらに成長を促したい場合は、それに加えて、水で薄めるタイプの液体肥料を2週間に1回程度のペースで、水やり代わりに与えると良いでしょう。

緩効性肥料が「主食」なら、液体肥料は「栄養ドリンク」のような役割を果たし、成長を強力にサポートします。

重要な注意点:冬場の肥料は厳禁

重要な注意点として、冬の休眠期(10月以降、気温が下がり始めたら)には肥料を一切与えないでください。

成長が鈍っている時期に肥料を与えると、根が養分を吸収しきれずに「肥料焼け」というダメージを受け、根腐れや株全体の衰弱を引き起こす原因となります。

十分な光(エネルギー)と適切な栄養(材料)を成長期に与えることが、株を健康に成熟させ、結果として木質化を促すための基本的なコツです。

幹を太くする方法

モンステラの幹(茎)を細いままではなく、太くがっしりと育てるには、その原生地での生態、つまり「上へ伸びる」習性を再現することが鍵となります。

前述の「光」と「栄養」という環境を整えた上で、この物理的なアプローチを実践することが、木質化への最短距離です。

モンステラは本来、ジャングルの他の樹木に気根を張り付かせながら、光を求めて上へ上へと伸びていく「つる性植物」です。

しかし、一般的な鉢植え栽培で支えがない状態だと、重力に負けて茎が横に這うように成長してしまいます。

この状態では、植物は体を支えるために幹を太くする必要性を感じにくく、細いままで伸びがちです。

最も効果的なのは、ヘゴ支柱(シダ植物の幹を使った支柱)やココスティック(ヤシ繊維を巻いた支柱)、あるいは太い木の棒などを、植え替えの際に鉢の中心にしっかりと立てることです。

植物が「登る足場がある」と認識すると、安定して上へ伸びるために、自らの幹(茎)をより太く、丈夫にしようとします。

この健全な幹の肥大こそが、木質化の前提条件となります。

支柱を立てる際のポイント

- タイミング: 植え替えの際、新しい鉢に土を入れる前に支柱を立てるのが最も安定します。

- 素材: ヘゴやココスティックなど、表面がザラザラして気根が張り付きやすい素材が最適です。

- 誘導: 茎を支柱に沿わせ、麻ひもなどで軽く固定します。成長して気根が出てきたら、それも支柱に巻き付くように誘導してあげましょう。

このように、幹を太くすることは、木質化を促す上で最も重要な物理的アプローチです。

前述の「光」と「栄養」という環境を整えつつ、この「支柱による誘導」を実践することで、モンステラは本来の力強さを発揮し、太い幹を形成していきます。

幹立ちの作り方と支柱の活用

風格のある「幹立ち(みきだち)」仕立ては、モンステラの野性的な魅力を最大限に引き出す育て方の一つです。

この独特な樹形は、支柱を巧みに活用して茎をまっすぐ上に誘導し、株の成長に合わせて下葉を戦略的に整理していくことで作られます。

幹立ちの作り方は、以下のステップで行います。

まず、植え替えのタイミングが最適です。鉢の中心に、ココスティックやヘゴ支柱といった、モンステラの気根が張り付きやすい素材の支柱を、ぐらつかないように深くしっかりと立てます。

次に、モンステラの茎を支柱に沿わせます。このとき、植物の成長方向(新芽が出る方向)を考慮して配置するのがコツです。茎が倒れないように、麻ひもや園芸用の結束バンドなどで軽く固定します。

モンステラが成長して気根を伸ばし始めたら、それらを優しく支柱に誘導し、活着(張り付くこと)を促します。気根が支柱に張り付くことで、株はさらに安定します。

株が上へ上へと順調に伸び、支柱にしっかりと固定されて安定してきたら、下の方の古い葉や、全体のバランスを見て不要な葉を、茎の付け根(葉柄の基部)から剪定します。

この作業を数年にわたって繰り返すことで、茎(幹)の部分がすっきりと露出し、気根が絡みついた独特の姿となり、盆栽のような趣のある「幹立ち」の姿が完成していくのです。

モンステラを巨大化させたい時の育て方

モンステラをその名の通り「モンスター」のように巨大化させ、迫力ある姿を楽しむには、いくつかの重要な条件を整える必要があります。

条件1:発根スペースの確保

第一に、根を十分に張らせるためのスペース、つまり大きな鉢が必要です。

モンステラの成長スピードは速く、根もよく張ります。根詰まりを起こすと成長が著しく鈍るため、2~3年に一度は、必ず一回りから二回り大きな鉢に植え替えてください。

注意点として、鉢を大きいものにしすぎると、鉢の中の水分過多により根腐れを引き起こす可能性があります。

植え替えを行う際には、上記のとおり一回り~二回り大きいものに替えることを意識しましょう。

条件2:支柱の活用

第二に、巨大化する体を支えるための、安定した太い支柱が不可欠です。

前述の通り、モンステラは上へ登ることで本来の大きさに近づいていきます。

株の最終的な大きさを想定し、初期段階から十分な太さと高さのあるヘゴ支柱などを選ぶことが大切です。

条件3:光

第三に、十分な光が求められます。直射日光は葉焼けの原因となるため厳禁ですが、室内で最も明るい場所(例:レースカーテン越しの窓辺)が理想的です。

光合成を最大限に活発に行わせることが、葉を大きくし、株全体を巨大化させる原動力となります。

条件4:栄養と水

最後に、栄養と水です。

春から秋の成長期には、緩効性の置き肥(土の上に置く固形肥料)に加え、2週間に1回程度の液体肥料を水やり代わりに与え、成長を強力に後押しします。

水やりは、土の表面が乾いたら鉢底から流れ出るまでたっぷりと与え、メリハリをつけることが重要です。

これらの環境が整うことで、モンステラは持てるポテンシャルを最大限に発揮し、大きく成長していきます。

アダンソニー(マドカズラ)を巨大化させるコツ

モンステラ・アダンソニー(別名:マドカズラ)を巨大化させるコツも、基本的には他のモンステラ(デリシオーサなど)と同様です。

特に「登らせる」ことが、葉を大きくするための最も重要な鍵となります。

アダンソニーもつる性植物であり、何かに掴まって上へ登ることで、葉が本来の大きさになる性質(登攀性)を持っています。

よく見かける育て方として、ハンギングバスケット(吊り鉢)で茎を垂れ下がらせる方法がありますが、この育て方では葉は比較的小さいままであることが多いです。

これは、植物が安定した足場を得られていないためです。

しかし、ヘゴ支柱や流木、あるいは木の板などを鉢に立て、そこに茎を麻ひもなどで固定し、登らせるように仕立て直すと、環境に応じて葉のサイズを徐々に大きくすることができます。

アダンソニーは特に原生地の多湿な環境を好むため、日常的に霧吹きで葉水を与えて空中湿度を高く保つことが、その成長を力強く後押しします。

もちろん、十分な明るさ(直射日光は避ける)と、成長期の定期的な施肥も、巨大化には欠かせない要素です。

木質化した茎を使った茎伏せ

剪定などで出たモンステラの茎は、「茎伏せ」という方法で簡単に増やすことができます。

この方法は、たとえ茎が茶色く硬く木質化していたとしても、その茎に健康な「節(成長点)」が残っていれば可能です。

発芽の鍵となる成長点は、茎の節(葉柄がついていた跡の膨らんだ部分や気根の基部)に必ず存在します。

茎伏せの手順

- カット: 木質化した茎を、節が最低1つ、できれば2つ含まれるように、長さ10cm程度にカットします。

- 用土準備: 清潔な挿し木用の土(赤玉土小粒、バーミキュライトなど)や、湿らせた水苔を用意します。

- 配置: カットした茎を、用土や水苔の上に横たえるように置きます。このとき、茎の半分ほどが軽く埋まるように浅く押し込みます。

- 管理: 明るい日陰に置き、用土や水苔が絶対に乾燥しないよう、こまめに霧吹きなどで湿度を保ちます。

ただし、注意点として、緑色の若く元気な茎を使った茎伏せに比べて、木質化した茎は組織が硬いため、発芽や発根に時間がかかる可能性があります。

また、成功率もやや低くなる可能性があるため、茎や用土が乾燥しないよう、より丁寧な湿度管理が求められます。

木質化した茎の茎伏せのコツ

- 必ず「節(成長点)」が含まれるようにカットすること。

- 緑色の茎よりも発芽に時間がかかることを理解しておくこと。

- 用土や水苔、そして茎自体が乾燥しないよう、高い湿度をキープすること。

momo

momo私自身、剪定で出た木質化した茎で茎伏せに挑戦したことがありますが、緑色の茎に比べて発芽まで1ヶ月以上長くかかり、「もうダメかもしれない」と諦めかけた頃に、節の脇から小さな緑の新芽が顔を出してくれました。

時間はかかりますが、焦らず、乾燥させないことだけを意識して気長に待つのが成功のコツだと感じています。

木質化した部分の剪定は必要か

結論から言うと、木質化した部分を「木質化したから」という理由だけで特別に剪定する必要は一切ありません。

前述の通り、木質化は病気ではなく、株が成熟していく上での自然な成長過程であり、植物の健康に問題があるわけではないからです。

しかし、植物の管理という観点では話が別です。株が大きくなりすぎて室内のスペースを圧迫したり、樹形がアンバランスに乱れたりした場合には、仕立て直しのために剪定が必要になります。

この「仕立て直し」の際に、カットしたい位置がたまたま木質化した部分であっても、剪定(カット)すること自体は全く問題ありません。

伸びすぎたモンステラを切り戻す際、木質化した茎をカットしても、その下に健康な節(成長点)が残っていれば、そこから新芽が吹く可能性は十分にあります。

樹形を整える上で不要な部分であれば、木質化していてもためらわずに付け根から剪定しても構いません。

モンステラにおける剪定の基本

モンステラの剪定は、主に2つの大きな目的のために行います。第一に「樹形を整える」こと、第二に「風通しを良くして健康を保つ」ことです。

剪定に最適な時期は、株の成長が活発で回復力も高い、成長期(5月~9月頃)です。

剪定にはいくつかの具体的な方法があります。

- 間引き剪定:

これは、株の健康維持に直結する剪定です。古くなって黄色くなった葉、傷んだ葉、あるいは葉が密集しすぎている部分を選び、葉柄の付け根から切り取ります。

これにより、株内部への日当たりや風通しが劇的に改善され、病気や害虫の発生を予防する効果が期待できます。 - 切り戻し剪定:

これは、樹形を整えるための剪定です。伸びすぎた茎を途中で切り詰めて、全体の高さや広がりを調整します。

この場合、必ず茎にある「節(成長点)」の少し上(数センチ程度)を切ることが非常に重要です。

節と節のちょうど中間など、成長点がない場所で切ってしまうと、そこから新芽が出なくなる可能性があるため、カットする位置には細心の注意が必要です。

剪定時の注意点

モンステラの茎や葉を切ると、透明な樹液が出てきます。

この樹液にはシュウ酸カルシウムという毒性の成分が含まれていることが知られています。

皮膚が敏感な方やアレルギー体質の方が触れると、かゆみやかぶれを引き起こすことがあります。

安全のため、作業中は必ず園芸用の手袋を着用し、樹液が皮膚に直接触れないよう十分に注意してください。

もし触れてしまった場合は、すぐに水で洗い流しましょう。

口に含んだ時点で、強い刺激を感じるため、すぐに吐き出し、口を洗浄する。また、飲食以外にも汁に触れることで皮膚炎を起こすことがあるため、観賞用として扱うときにも、ゴム手袋等を使用し、汁が直接肌に触れないようにする。

(厚生労働省HP「自然毒のリスクプロファイル」より引用)

モンステラが伸びすぎた時の切り戻しのコツ

モンステラが予想以上に伸びすぎて、形が崩れてしまったり、置き場所に困ったりした場合は、「切り戻し剪定」で仕立て直すことができます。

この時の最大のコツは、新芽を出させたい位置の節(成長点)を正確に見極め、その「少し上」でカットすることです。

まず、作業を始める前に、どのくらいの高さや大きさに仕立て直したいのかを具体的にイメージします。

次に、そのイメージした高さの近くにある「節」(茎の膨らんだ部分や、葉柄が出ていた跡、気根の付け根など)を探します。

新しい芽は、基本的にこの節から出てくることを念頭に置きます。

新芽が今後伸びていくためのスペースを考慮し、その節の数センチ上で、清潔な園芸用の剪定バサミを使って茎を水平にスパッとカットします。切れ味の悪いハサミで潰すように切ると、切り口が傷んで回復が遅れる原因になるため注意が必要です。

この手順を踏むことで、残した節から新しい芽が伸び始め、樹形をコンパクトに再生できます。

ちなみに、切った上部の茎は、元気であれば前述の茎伏せや、水挿し・土挿しといった「挿し木」に利用することも可能です。

モンステラの気根を伸ばすには?

モンステラの特徴的な器官である「気根(きこん)」を健康に、そして長く伸ばすには、原生地に近い「高い湿度」を保つことが最も効果的な方法です。

気根には、主に「株を支える」役割と、「空気中の水分や養分を吸収する」という2つの重要な役割があります。

そのため、空気が極端に乾燥した環境では、気根は水分を求めて伸びようとしても途中で先端が枯れてしまったり、そもそも伸びるのをやめてしまったりします。

気根の役割

- 物理的サポート: 成長する重い体を支えるため、他の樹木や地面に張り付く。

- 水分・養分の吸収: 空気中の湿度や、樹皮に溜まったわずかな水分・養分を吸収する。

気根を健康に伸ばすためには、この性質を理解し、日常的に葉だけでなく、茎や気根にも直接水をかける(葉水)ことが有効です。

特にエアコンの使用で空気が乾燥しがちな室内では、こまめに行うと良いでしょう。

また、ヘゴ支柱やココスティックのように、それ自体が水分を保持できる素材の支柱を立てるのも非常に効果的です。

気根が湿度を感知し、支柱に張り付くように積極的に伸びていきます。

長く伸びた気根は、無理に切らずに鉢土の表面に誘導してやると、やがて土の中に根を張り、株をがっしりと支える「支柱根」となります。

この支柱根は、さらなる株の成長を促す重要な役割を果たします。

モンステラに霧吹きをしたらどうなる?

モンステラに霧吹き(一般に「葉水(はみず)」と呼ばれます)をすることは、植物にとって非常に多くの良い効果が期待できます。

モンステラは熱帯雨林の原産であり、一年を通して気温と湿度が高い環境で育っています。

したがって、日本の(特に室内での)乾燥した空気は、モンステラにとってやや過酷な環境と言えます。

霧吹きによって葉やその周囲の空中湿度を高めることで、原生地の環境に少しでも近づけ、健康的な生育を促すことができます。

主な効果としては、以下の3点が挙げられます。

- 乾燥の防止: 葉からの水分の蒸散を抑え、乾燥による葉のチリチリや枯れを防ぎ、生き生きとした美しいツヤを保ちます。

- 清掃と光合成の促進: 葉の表面についた室内特有のホコリを洗い流す効果があります。ホコリが積もると光合成が妨げられますが、葉水によって葉がきれいになることで、光合成を効率よく行えるようになります。

- 害虫の予防: 特に乾燥した環境を好むハダニなどの害虫は、湿度の高い状態を嫌います。そのため、定期的な霧吹きが、これらの害虫の発生を予防することに繋がります。

特にエアコンが効いて空気が乾燥しやすい夏場や冬場の室内では、霧吹きはモンステラを健康に保つための非常に有効なケア方法と言えます。

霧吹きは、気温が高い日中を避け、朝方や夕方に行うのがより効果的です。

モンステラが元気がないサインは?

モンステラが元気がない場合、そのSOSサインは主に「葉」の状態に現れます。

日常の観察でこれらの変化に早く気づくことが、深刻な状態になる前に対処する鍵となります。

なぜなら、土の中にある根や、株元に近い茎に何らかの問題(例えば根腐れや水切れ)が起きた場合、水分や養分が正常に運搬されなくなり、その影響が真っ先に先端の葉に現れるからです。

具体的なサインと、考えられる主な原因、そして基本的な対処法を以下の表にまとめます。

| 症状 | 考えられる主な原因 | 主な対処法 |

| 葉が黄色くなる | ・根腐れ(水のやりすぎ) ・日照不足 ・根詰まり(植え替え不足) ・寒さによるダメージ(特に冬場) | ・水やり頻度の見直し(土が乾いたか指で確認) ・より明るい場所への移動 ・一回り大きな鉢への植え替えを検討 |

| 葉がしおれる・垂れる | ・水切れ(土の完全な乾燥) ・根腐れ(根が機能せず水を吸えない) | ・土がカラカラなら、すぐにたっぷりと水やり ・土が湿っているのにしおれる場合は根腐れを疑い、植え替えを検討 |

| 新芽が開かない・黒くなる | ・根腐れや根傷み ・極端な空気の乾燥 ・肥料過多(肥料焼け) | ・根の状態を確認(植え替え) ・霧吹きで新芽周辺の湿度を保つ ・肥料の頻度や量を見直す |

| 葉に茶色い斑点や枯れ | ・葉焼け(強すぎる直射日光) ・病気の可能性 ・水切れ(葉先から枯れ込む) | ・置き場所の変更(レースカーテン越しなどへ) ・水やりチェック ・傷んだ部分を清潔なハサミでカット |

| 茎がひょろひょろ(徒長) | ・慢性的な日照不足 | ・より明るい場所へ移動 ・支柱で補助し、仕立て直す(切り戻し) |

筆者の場合、まさに表にある「葉が黄色くなる」と「新芽が開かない」というサインが出たことがあります。

当時は焦りましたが、原因は単純で、冬場にも関わらず成長期と同じペースで水やりを続けていたことによる「根腐れ」の初期症状でした。

慌てて水やりを止め、鉢を風通しの良い場所に移動させて土をしっかり乾かしたところ、次に出てきた新芽は無事に開いてくれました。

サインに早く気づけば、管理方法の見直しだけで十分復活できるケースも多いのです。

これらのサインに気づいたら、まずは慌てずに、水やりの頻度や量、置き場所の日当たりや温度、エアコンの風が直接当たっていないかなど、日頃の管理方法を見直すことが大切です。

まとめ:モンステラ木質化と木質化させる育て方まとめ

- 木質化は茎が硬くなる自然な成長現象

- 数年かけて株元の古い茎からゆっくり始まる

- ヒメモンステラやアダンソニーも同様に木質化する

- 木質化した茎からも成長点(節)があれば新芽は出る

- 木質化させる特別な方法はなく、健康に育て幹を太くすることが結果につながる

- 幹を太くするには支柱を立てて上へ誘導するのが最も効果的

- 幹立ちは支柱への誘導と下葉の剪定で作る

- 巨大化には広いスペース、大きな鉢、安定した支柱、十分な光と栄養が必要

- アダンソニーも支柱で登らせることで葉が大きくなりやすい

- 木質化した硬い茎も、節があれば茎伏せ可能だが時間がかかる

- 樹形を整えるためなら木質化した部分の剪定自体は問題ない

- 剪定の適期は成長期の5月~9月

- 切り戻しは新芽を出したい位置の節の少し上を切る

- 気根を健康に伸ばすには高い空中湿度とこまめな葉水が重要

- 霧吹きは乾燥とホコリ、害虫を防ぎ、モンステラの生育を助ける

- 葉が黄色い、しおれる、新芽が開かない等は元気がないサイン

- 元気がないサインを見つけたら、水やりや置き場所の環境を見直す

関連記事はこちら!

-

モンステラが大きくなりすぎ・成長しすぎた時の対処法!失敗しない剪定術

-

モンステラの土の配合はこれ!室内で虫がわかない黄金比率と作り方

-

モンステラタウエリーの特徴と育て方!デリシオーサとの違いや大きさを徹底解説

-

モンステラが折れた時の対処法!復活させる応急処置と再生のコツ

-

モンステラがダイソーで売ってない?入荷時期と在庫確認のコツ

-

モンステラの水耕栽培はずっとできる?根腐れを防ぐ管理と冬越し術

-

モンステラは赤玉土だけで育つ!室内で清潔に楽しむ土の選び方と育て方

-

失敗しないモンステラの寄せ植え!相性の良い植物と枯らさない管理法

-

モンステラの葉っぱが茶色くなる原因とは?切るべき判断基準と復活法を解説

-

モンステラの葉っぱから水が!葉から水滴が出る理由と床濡れ対策を解説

-

モンステラの剪定と水差し|失敗しない切る場所と発根管理のコツ

-

モンステラが倒れる原因と復活法!支柱や植え替えで解決するコツ

-

モンステラの風水で玄関の運気UP!方角別の効果と枯らさない育て方

-

モンステラが枯れる原因と復活法|葉の変色や症状別の対策を解説

-

モンステラに似た植物11選!葉が割れる種類や猫に安全な代用種も

-

伸びすぎたモンステラは植え替えで解決!失敗しない剪定と支柱のコツ

-

モンステラを地植えで庭に植えるには?失敗しない土作りと冬越しの鉄則

-

モンステラの葉が丸まるのはSOSサイン!症状の見分け方と復活法を解説

-

モンステラの新芽が出ない原因は?動かない理由と復活させる対処法

-

モンステラが大きくならない・成長しないサインを見極める根腐れチェックと復活法

-

モンステラの水耕栽培でメダカとの共生は可能?毒性と安全に栽培する方法を解説

-

暴れるモンステラをセリアの支柱で救出!失敗しない立て方と100均おしゃれ活用術

-

モンステラの葉焼け対処法|変色した葉の切り方・復活法と根腐れとの見分け方

-

モンステラ「ホワイトタイガー」はなぜ高い?組織培養できない希少性と適正相場