おしゃれなインテリアグリーンとして人気のモンステラ。農林水産省の調査によると、観葉植物を含む鉢物の出荷額は近年安定して推移しており、室内でグリーンを楽しむ文化が定着していることがうかがえます。

そんな人気の観葉植物モンステラですが、育てていると「モンステラの新芽はどこから出るんだろう?」と疑問に思うことがありますよね。

インテリアとして迎えたものの、なかなか新芽が出ないと不安になりますし、新芽が出るまでの時期や、どのような成長過程をたどるのかも気になるところです。

momo

momo実際、私が初めてモンステラを栽培した時も、なかなか新芽が出てこなかったため、とても不安な気持ちになりました。

また、せっかく出てきた新芽の成長が止まった、あるいは新芽が黒い、茶色いといったトラブルに見舞われると、このまま枯れたのではないかと心配になるかもしれません。

元気な新芽が出たらどう手入れすべきか、気温が下がる冬の管理はどうするか、伸びすぎたからといって新芽が出たら剪定するべきか、といった具体的な疑問も次々と湧いてきます。

この記事では、モンステラの新芽はどこから出るのかという基本的な疑問に、写真や図解を見るように分かりやすくお答えします。

さらに、ヒメモンステラの新芽はどこから出るかという品種ごとの違い、新芽が持つスピリチュアルな意味、そして万が一の際に株を再生させる方法は?といった実践的なトラブルシューティングまで、幅広く解説します。

- 新芽がどの場所からどのように出てくるかが分かる

- 新芽が出ない、止まる、変色する原因と対処法が分かる

- 新芽が出た後の適切な手入れや剪定の判断基準が分かる

- ヒメモンステラを含む新芽に関する疑問点が解決する

モンステラの新芽はどこから?基本を解説

- モンステラの新芽はどこから出る?

- ヒメモンステラの新芽はどこから?

- 新芽が出る時期はいつ?

- 新芽が出るまでの成長過程

- 新芽のスピリチュアルな意味

モンステラの新芽はどこから出る?

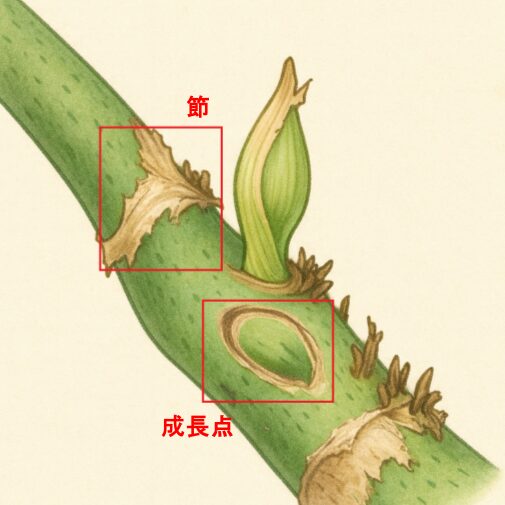

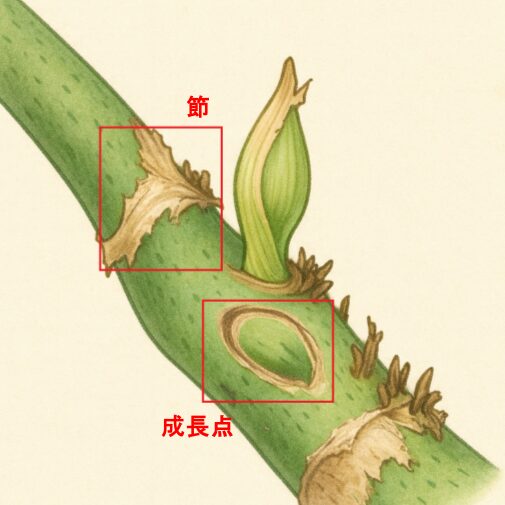

モンステラの新芽は、茎にある「節(ふし)」の「成長点」と呼ばれる特定の場所から発生します。モンステラを元気に育てる上で、この「節」の理解は非常に重要です。

節とは、茎の途中で少し太くなっている部分や、葉が茎から分かれる付け根(葉柄)の部分を指します。

よく観察すると、古い葉が落ちた跡が竹の節のように見えることもあります。

この節の、葉柄の付け根付近をよく見ると、小さな突起やわずかな膨らみが見つかることがあります。

これが「成長点」であり、新しい芽が出てくる基点(いわば「芽のタマゴ」)となります。

一般的に、新芽は株の先端に近い、比較的新しく元気な葉の付け根付近にある節から出やすい傾向があります。

これは、植物の成長ホルモンが先端部に集中しやすいためです(頂芽優勢)。

逆に、根元に近い古い茎や、表面が茶色く硬くなった「木質化(もくしつか)」した部分からは、成長点が活動を休止していることが多く、新芽が出にくくなる性質があります。

また、モンステラは茎から「気根(きこん)」という茶色い根のようなものを伸ばしますが、新芽は基本的にこの気根から直接出ることはありません。

新芽はあくまで茎の節から発生します。(ただし、非常に稀なケースとして、土の中の根や気根の付け根付近から芽が出ることもありますが、これは一般的ではありません)

成長点が活動を開始すると、最初「ドリル」や「槍」とも表現されるような固くくるくると巻いた筒状の形で新芽が伸びてきます。

これは、まだ柔らかくデリケートな新しい葉を、物理的なダメージから守るための形態だと考えられています。

ヒメモンステラの新芽はどこから?

ヒメモンステラ(学名:モンステラ・アダンソニーなど)や、近年ヒメモンステラとして流通することも多いラフィドフォラ・テトラスペルマといった小型種も、基本的な植物の構造は大型のモンステラ(デリシオーサ)と全く同じです。

したがって、新芽が出る場所も同様に、茎の「節」にある「成長点」からです。

ヒメモンステラは、通常のモンステラ(デリシオーサ)に比べて茎が細く、節と節の間隔(節間)が詰まっていることが多いのが特徴です。

また、つる性がより強く出る傾向があり、自生地では他の樹木などに絡みつきながら上へ上へと伸びていきます。

そのため、葉の付け根にある節を注意深く観察すると、小さな新芽の突起が次々と準備されているのを見つけられる場合があります。

つるが伸びるにつれて、節から新芽を出し、さらにそこから気根を伸ばして体を固定していきます。

育て方や新芽の発生メカニズムにおいて、大型種と小型種で大きな違いはありません。どちらも「節」が成長の起点となります。

新芽が出る時期はいつ?

モンステラの新芽が最も活発に出る時期は、植物の「生育期」にあたる暖かい季節です。

具体的には、日本の多くの地域で気温が安定して15℃以上になる「春から秋(おおむね5月~9月頃)」が、最も成長するシーズンとなります。

モンステラは熱帯アメリカのジャングルが原産の植物であり、一年を通して温暖多湿な気候を好むためです。

特に、気温が20℃から30℃程度の範囲になると、光合成や代謝が最も活発になり、蓄えたエネルギーを使って新しい芽を次々と伸ばします。

日本の気候では、長く寒い冬が終わり春に暖かくなり始めると、休眠から目覚めて成長を再開します。

そして、湿度も高まる梅雨時期から真夏にかけては、水分も豊富に吸収できるため、驚くようなスピードで新芽が展開することがあります。

逆に、気温が15℃を下回り始めると成長は鈍化し、10℃を下回るような冬場は成長が緩慢になるか、完全に「休眠」状態に入ります。

休眠中は、寒さから身を守るためにエネルギーの消費を最小限に抑えるため、新芽が出ることは稀です。

もし出たとしても、成長は非常にゆっくりになります。

この生育期と休眠期のリズムを理解することは、水やりや肥料の管理を行う上で非常に大切です。

| 季節 | 時期(目安) | 状態 | 新芽の様子 |

|---|---|---|---|

| 春 | 5月~6月 | 生育開始 | 休眠から目覚め、新芽が出始める |

| 夏 | 7月~9月 | 生育旺盛期 | 最も活発に新芽が展開する |

| 秋 | 10月~11月 | 生育緩慢 | 気温低下と共に新芽の出が遅くなる |

| 冬 | 12月~4月 | 休眠期 | 基本的に新芽は出ない(室内が暖かければ出ることも) |

新芽が出るまでの成長過程

モンステラの新芽は、非常にドラマチックとも言える特徴的なプロセスを経て、あの美しい葉を開きます。

この過程を観察できるのは、植物を育てる醍醐味の一つですね。

- 突起の出現:

まず、節にある成長点が活動を始めると、葉柄の付け根などに小さな緑色の突起として現れます。 - 「ドリル」の伸長:

この突起が徐々に伸びていき、固く巻かれたドリル(槍)のような細長い形になります。このドリル状の葉は、前述の通り、未熟な葉を外部のダメージから守る役割を持っています。この期間は、株の元気さや環境によりますが、数日から数週間続くことがあります。 - 葉の展開:

ドリル状の芽が一定の長さまで十分に伸びると、先端からゆっくりと巻きがほどけ始め、折りたたまれていた葉が姿を現します。 - 開葉直後の状態:

開いた直後の新芽は、既存の葉とは全く異なる特徴を持っています。色は非常に薄い黄緑色(ライムグリーン)で、表面には強い光沢(ツヤ)があります。触ると非常に柔らかくデリケートで、まだ葉脈もくっきりと浮き出ていません。 - 成熟(硬化と変色):

葉が完全に開ききってから数日、あるいは数週間という時間をかけて、徐々に葉は硬さを増していきます。細胞壁がしっかりしてくるイメージです。同時に、葉の色も薄い黄緑色から、光合成を活発に行うための濃い緑色へと変化していきます。

この一連の過程は、株の健康状態や日照、湿度などの環境が良ければ、数週間程度で完了します。

ちなみに、モンステラの特徴である「切れ込み」や「穴」は、若い株の新芽には現れません。

最初はハート型の切れ込みのない葉が出てきます。株が成熟し、大きくなるにつれて、新芽(ドリル)の段階で既に切れ込みが用意された葉が出てくるようになります。

新芽のスピリチュアルな意味

モンステラの新芽は、その力強い生命力と独特の姿から、スピリチュアルな面で非常にポジティブな象徴とされています。

単なる観葉植物としてだけでなく、空間に良いエネルギーをもたらす存在として人気があります。

モンステラの花言葉自体に「嬉しい便り」や「壮大な計画」といった、未来への希望を感じさせる前向きな意味が込められています。

これは、大きく育っていく姿や、葉の切れ込みが未来を見通す様子に由来すると言われています。

また、モンステラの原産地に近いハワイでは、モンステラは神聖な植物とされています。

葉の切れ込みから差し込む光の様子を「希望の光を導く」として、魔除けや幸運を呼ぶシンボルとして大切にされてきました。

- 花言葉: 「嬉しい便り」「壮大な計画」「深い関係」

- ハワイでの象徴: 「希望の光を導く」「幸運」「魔除け」

- 風水効果: 「金運」「人間関係運」「家庭運」の向上

このような背景から、育てているモンステラの株から次々と新しい芽が出る様子は、その家庭や場所に「成長」や「発展」、あるいは「新しいチャンスの到来」を告げる、縁起の良いサインとして捉えられることが多いです。

風水の観点からも、モンステラは非常に人気があります。

その丸みを帯びた大きな葉は「陰の気」を持ち、空間にリラックス効果や調和をもたらすとされています。

特に金運、人間関係運、家庭運を高める効果があると言われ、リビングや玄関に置くのが良いとされています。

新芽が健康的に次々と出ることは、その空間の「気」の流れが良好で、運気が上昇している証拠とも考えられています。

モンステラの新芽はどこから?実践編

- モンステラの新芽が出ない原因

- 新芽が出たらどう手入れする?

- 新芽の成長が止まったときの対処法

- 新芽が黒い・茶色いのはなぜ?

- 新芽が枯れた場合の対応

- 冬でも新芽は出る?管理方法

- 新芽が出たら剪定するべき?

- 株を再生させる方法は?

- まとめ:モンステラの新芽はどこから?

モンステラの新芽が出ない原因

モンステラの生育期である春から秋にかけて、期待していた新芽がまったく出てこない場合、植物が何らかの不調を抱えているか、成長するための条件が整っていない可能性が高いです。

主な原因として、以下の5点が考えられます。

1. 日照不足

モンステラは日陰でも育つ「耐陰性」が強い植物ですが、それは「枯れにくい」という意味であり、「成長する」ためには適切な光が不可欠です。

まったく光が入らない暗い場所に長期間置いていると、光合成でエネルギーを作れず、新芽を出す余力がなくなってしまいます。

- 見分け方:葉の色が薄くなったり、茎が光を求めてひょろひょろと間延び(徒長)したりします。

2. 根詰まり

最も一般的な原因の一つです。一般的に2年以上植え替えをしていない場合、鉢の中で根がぎゅうぎゅうに詰まってしまい「根詰まり」を起こします。

根が詰まると、新しい根を伸ばすスペースがなくなり、水や必要な養分を十分に吸収できなくなります。

結果として、株全体の成長が完全に止まってしまいます。

- 見分け方:

- 鉢の底穴から根が飛び出している

- 土への水の浸透が極端に悪い(すぐ染み込む、または全く染み込まない)、

- 鉢に対して株が大きすぎる、

- 下葉が次々と黄色く枯れてくる。

3. 水やりの問題(水不足 または 根腐れ)

生育期には多くの水を必要とします。土が乾燥しすぎている状態が続くと、株は水不足で成長を停止させてしまいます。

逆に、土が乾く暇がないほど頻繁に水をやりすぎると、土が常に湿った状態になり、根が酸素不足で腐敗する「根腐れ」を引き起こします。

根が腐ると機能しなくなり、新芽が出ないばかりか、株全体が弱ってしまいます。

- 見分け方:

- 水不足の場合・・・葉がしおれ、土がカラカラになっています。

- 根腐れの場合・・・土が常に湿っていて乾かず、カビ臭いような異臭がすることがあります。

4. 肥料不足

生育期は活発に成長するため、土の中の養分を消費します。

植え替えから長期間が経過し、一度も肥料を与えていない場合、単純な栄養不足で新芽が出せなくなることがあります。

5. 休眠期(時期外れ)

前述の通り、冬はモンステラの休眠期です。

気温が低いために成長を停止しているのが普通であり、この時期に新芽が出ないのは自然な現象であり、故障ではありません。

- □ 今は冬(11月~4月)ではないか? → 時期的な問題です

- □ 置き場所が暗すぎないか? → 明るい窓辺(レースカーテン越し)へ

- □ 鉢底から根が出ていないか? → 根詰まりの可能性。植え替えを検討

- □ 土が常に湿っていないか? → 根腐れの可能性。水やりを控える

- □ 土がカラカラになっていないか? → 水不足の可能性。水やりを適切に

- □ 最後に肥料をあげたのはいつか? → 生育期なら適量を与える

新芽が出たらどう手入れする?

新芽が無事に出てきたら、それはモンステラが健康である証拠です。

そのデリケートな新しい葉を傷つけずに、順調な成長をサポートするための手入れが大切になります。

1. 新芽には触らない

最も重要なことです。新芽は、ドリル状の時期から葉が開ききるまで、非常に柔らかく傷つきやすい状態です。

気になって触りたくなる気持ちは分かりますが、無理に開かせようとしたり、頻繁に触ったりしないでください。

人間の手の油分が付着したり、わずかな力で物理的な刺激が加わったりするだけで、葉に傷がつき、そこから茶色く変色したり、最悪の場合は折れたり、その後の葉の形がいびつになったりする原因になります。

2. 置き場所(葉焼けの防止)

開いたばかりの薄い葉は、まだ葉緑素も十分ではなく、強い日光に対する耐性がありません。

これまでと同じ場所でも、季節によって日の差し込み方が変わることがあります。

急に強い直射日光に当てると、簡単に「葉焼け」を起こし、葉が茶色くパリパリになってしまいます。

引き続き、レースカーテン越しの柔らかい光が当たる場所や、直射日光の当たらない明るい日陰で管理してください。

3. 水やり

新芽が出ている時期は、まさしく生育期です。植物は水を活発に吸収します。

水やりは、土の表面が乾いたのを確認してから、鉢底から水が流れるまでたっぷりと与える、という基本を守ってください。

水切れさせないように注意が必要ですが、かといって土が常に湿っている状態も(根腐れの原因になるため)禁物です。

4. 葉水(はみず)

新芽がスムーズに開くのを助け、乾燥を防ぐために、霧吹きで葉や茎に水をかける「葉水(はみず)」を定期的に行うことは非常に効果的です。

特にドリル状の新芽は、適度な湿度があった方が開きやすくなります。

また、高温乾燥期に発生しやすいハダニなどの害虫は、水を嫌います。

葉の裏側にも葉水をすることで、害虫を予防する効果も期待できます。

5. 肥料

新芽が次々と出ている時期は、多くのエネルギーを消費しています。

このタイミングで、観葉植物用の液体肥料を規定の倍率に薄めて、水やり代わりに与える(1~2週間に1回程度)と成長をサポートできます。

または、緩効性の固形肥料を土の上に置いておくのも良いでしょう。

新芽の成長が止まったときの対処法

順調に伸びていたドリル状の新芽が、途中でピタッと成長を止めてしまったり、開きかけていた葉がそのまま固まってしまったりした場合、モンステラが何らかの環境ストレスを感じている重要なサインです。

新芽は株の中で最もデリケートな部分であるため、環境の変化に真っ先に反応します。

成長を再開させるためには、育成環境を一つずつ丁寧に見直す必要があります。

主な原因は「置き場所」「水やり」「日照」「栄養」「根の状態」の5つに大別されます。

1. 置き場所(環境の急変とストレス)

モンステラが安定した成長を続けるためには、穏やかで変化の少ない環境が不可欠です。

もし新芽の成長が止まった場合、まず置き場所の環境が不適切である可能性を疑います。

特に注意したいのが、エアコンやヒーターの風が直接当たる場所です。

これらの人工的な風は、植物の周囲の湿度を極端に低下させ、葉からの水分蒸散を強制的に加速させます。

水分を多く含む柔らかい新芽は、この乾燥に耐えられず、成長を停止したり、先端から乾燥して茶色くなったりすることがあります。

また、急激な温度変化も大きなストレス源です。例えば、日中は日差しで高温になる窓際でも、夜間は外気の影響で急激に冷え込むことがあります。

このような激しい温度差は、熱帯植物であるモンステラの生育リズムを混乱させ、成長を止める原因となります。

最近、暗い場所から明るい場所へ(またはその逆へ)急に移動させた場合も、植物が新しい環境に適応できず、一時的に成長を停止することがあります。

- 対処法:

エアコンの風が当たらず、一日を通して温度変化が比較的少ない、安定した場所(例:リビングルームの中央付近など)へ移動させて様子を見てください。

2. 水やりの問題(過湿または乾燥)

新芽の成長には、根からの安定した水分供給が欠かせません。水分管理の失敗は根に直接ダメージを与え、新芽の成長停止に直結します。

- 過湿(根腐れの兆候):

土が乾く暇がないほど頻繁に水を与えていると、土の中が常に湿った状態になります。

これは根が呼吸するための酸素が不足する「過湿」状態であり、やがて根が腐敗する「根腐れ」を引き起こします。

根が機能不全に陥ると、水分や養分を茎や葉に送れなくなります。

その結果、最も先端にある新芽への供給が真っ先に途絶え、成長が止まります。ドリル状の新芽が黒っぽく変色し、ブヨブヨしてきた場合は、根腐れの可能性が非常に高いです。 - 乾燥(水切れ):

逆に、水やりを忘れがちで土がカラカラに乾燥しすぎている場合も問題です。

特に生育期は、新芽を伸ばすために大量の水分を消費します。

水が足りなければ、植物は生命維持を優先し、新しい葉を成長させる活動を停止します。

一度の水切れでも、ドリル状の新芽がそのまま乾燥してしまい、開けなくなることがあります。

- 対処法:

水やりの頻度を根本から見直す必要があります。「土の表面が乾いたら、鉢底から水が流れるまでたっぷりと与える」という基本に立ち返ってください。根腐れが疑われる場合は、次の水やりまでの期間を大幅に空け、風通しを良くして土をしっかり乾燥させることが応急処置となります。

3. 日照不足

新芽を伸ばし、大きな葉を開くという活動は、植物にとって非常にエネルギーを消費する行為です。そのエネルギー源は、光合成によって作られます。

モンステラは日陰でも育つ「耐陰性」があるとしばしば言われますが、これはあくまで「枯れずに耐える」ことができるだけで、「元気に成長する」ためには不十分な場合が多いです。

まったく光が入らない部屋の隅など、暗すぎる場所に置いていると、光合成で得られるエネルギーが不足します。

エネルギーが不足すると、株は新しい芽を出すよりも、今ある葉を維持することを優先するため、新芽の成長が止まってしまいます。

- 対処法:

レースカーテン越しの柔らかい光が差し込む窓辺など、現在よりも明るい場所へ移動させてください。ただし、暗い場所に慣れた株をいきなり強い直射日光に当てると「葉焼け」を起こします。必ず柔らかい光の場所へ移し、徐々に光に慣らしていくプロセスが必要です。

4. 栄養不足

もし生育期(春〜秋)で、前述の「置き場所」「水やり」「日照」のいずれにも明確な問題が見当たらない場合、単純な「栄養不足(ガス欠)」が考えられます。

新しい葉や茎を作るためには、土の中の栄養素(特に窒素・リン酸・カリウム)が材料として必要です。長期間植え替えをしていない古い土や、肥料を一度も与えたことがない土では、これらの栄養素が枯渇している可能性があります。

- 対処法:

生育期(5月〜9月)であることを確認した上で、まずは規定通りに希釈した観葉植物用の液体肥料を水やり代わりに与えてみてください。即効性があるため、栄養不足が原因であれば数週間で反応が見られることがあります。または、緩効性の固形肥料(置き肥)を土の上に置くのも有効です。

ただし、注意点があります。もし成長が止まった原因が「根腐れ」や「根詰まり」であった場合、弱った根に肥料を与えると、かえって根を傷め、状態を悪化させる危険性があります(弱った胃腸に脂っこい食事を与えるようなものです)。

まずは他の原因を疑い、それらが解消されたことを確認してから肥料を試すのが安全です。

5. 根詰まり

2年以上植え替えをしておらず、鉢底の穴から根が飛び出していたり、鉢の表面に根が盛り上がってきたりしている場合、「根詰まり」によって物理的に成長が限界に達している可能性が非常に高いです。

鉢の中が根で満杯になると、根がそれ以上伸びるスペースがなくなり、新しい水分や養分を探しに行けません。

また、鉢の中の土の量が相対的に減ってしまうため、土が水を保持する力(保水力)も失われます(水をやってもすぐに流れ出てしまう)。

この状態では、株は新しい葉を出す余力を完全に失い、成長が止まってしまいます。

- 対処法:

この場合の根本的な解決策は「植え替え」しかありません。生育期(5C~9月)であれば、できるだけ早く、現在の鉢よりも一回り大きな鉢に、新しい観葉植物用の土で植え替えてください。

もし根詰まりに気づいたのが冬場であった場合は、植え替えは春の適期(5月頃)まで待つのが賢明です。

冬の植え替えは株へのダメージが大きすぎるためです。それまでは、土が水を保持できない状態になっていることを理解し、水切れを起こさないよう、通常よりもこまめに土の乾き具合をチェックして管理してください。

新芽が黒い・茶色いのはなぜ?

大切に育てていたモンステラの新芽が、黒や茶色に変色してしまうのは、非常に心配な兆候です。新芽は株全体の中で最もデリケートな部分であり、問題が真っ先に現れやすいためです。

原因はいくつか考えられますが、早急な対処が必要なケースと、心配のいらないケースがあります。

1. 【緊急度:高】根腐れ(水のやりすぎ)

最も一般的で、かつ深刻な原因が「根腐れ」です。

これは水のやりすぎや、土の水はけが悪いために、土が常に湿った状態が続き、根が酸素不足で腐敗してしまう現象です。

根が機能しなくなると、新芽は水分や養分を正常に受け取れなくなります。

その結果、新芽は先端から黒く(または濃い茶色に)変色し、やがて「ブヨブヨ」と柔らかくなって枯れてしまいます。

- 対処法:

直ちに水やりを中止し、風通しの良い場所で土を徹底的に乾燥させます。症状が重い(土から異臭がする、株全体がぐったりしている)場合は、生育期であれば腐った根を取り除いて新しい土に植え替える緊急手術が必要です。

2. 【緊急度:中】寒さによるダメージ(凍傷)

モンステラは熱帯の植物であるため、低温に非常に弱いです。特に冬場や、春先・秋口の急な冷え込みの際、窓辺などに置いてあると冷気にさらされます。

新芽は特に寒さに弱く、冷気に当たると細胞がダメージを受け、凍傷のような状態になります。この場合、新芽は黒く変色し、「しなびた」ように元気がなくなります。

- 対処法:

すぐに冷気の当たらない暖かい場所へ移動させてください。最低でも10℃以上、できれば15℃以上を保てる場所が理想です。

3. 【緊急度:低】物理的な損傷

新芽は非常にデリケートです。何かにぶつかったり、前述のように触りすぎたりして傷がつくと、その部分の組織が壊死し、茶色く変色することがあります。

- 対処法:

変色がその部分だけにとどまり、新芽全体が成長を続けているようであれば、大きな問題はありません。傷跡として残りますが、その後の成長を見守りましょう。

4. 【緊急度:なし】生理現象(苞)

すべての変色が問題とは限りません。

新芽がドリル状のときに、新芽本体を保護していた薄い皮(専門用語で「苞(ほう)」と呼ばれます)が、葉が開くと同時に役目を終え、自然に茶色くカサカサになって枯れ落ちることがあります。

- 見分け方:

この「苞」は新芽本体(葉)とは別物です。新芽の葉自体が鮮やかな緑色で元気であれば、これは植物の正常な生理現象なので、まったく心配ありません。枯れた苞は自然に取れるか、気になるようであれば手で優しく取り除いても構いません。

| 症状 | 主な原因 | 緊急度 | 対処法 |

|---|---|---|---|

| 新芽が黒くなり、ぶよぶよしている。土が湿っている。 | 根腐れ(過湿) | 高 | 水やりを即中止。土を乾燥させる。重症なら植え替え。 |

| 新芽が黒くなり、しなびている。寒い場所に置いていた。 | 寒さによるダメージ | 中 | すぐに暖かい場所(10℃以上)へ移動させる。 |

| 新芽の一部だけが茶色くカサカサしているが、他は元気。 | 物理的な損傷 | 低 | 様子見。今後は触らないように注意する。 |

| 新芽本体は緑色だが、付け根の薄皮が茶色く枯れている。 | 生理現象(苞) | 無 | 心配不要。自然な現象です。 |

新芽が枯れた場合の対応

もし出てきた新芽が、黒や茶色に変色した末に、成長を止めて完全に枯れてしまった場合は、その枯れた部分を放置せず、適切に処理する必要があります。

これは、見た目の問題だけでなく、株全体の健康を守るためです。

まず、枯れた新芽は、清潔な園芸用のハサミを使って、付け根や変色している健康な部分との境目から切り取ってください。

ハサミは、使用前にアルコールで拭いたり、火で軽く炙ったりして消毒しておくと万全です。

なぜなら、枯れた組織をそのままにしておくと、そこがカビや雑菌の温床となり、湿度の高い環境ではそこから病気が発生し、健康な他の部分にも悪影響を及ぼす可能性があるためです。

次に、そしてこれが最も重要なことですが、なぜ新芽が枯れたのか、その「根本原因」を特定し、取り除く必要があります。

前項の「新芽が黒い・茶色いのはなぜ?」で解説したように、原因は様々です。

考えられる原因と対策

- 根腐れ(水のやりすぎ):

水やりの頻度を根本的に見直し、土を乾燥気味に管理します。症状が深刻であれば、生育期を待って植え替えを行います。 - 寒さによるダメージ:

直ちに置き場所を変更し、二度と冷気にさらさないよう、冬場の管理体制を整えます。 - 極端な水切れや日照不足:

水やりスケジュールや置き場所を見直します。

株全体がまだ元気で、茎や他の葉がしっかりしている限り、モンステラは非常に強い生命力を持っています。

原因となった環境を適切に改善してあげることで、株は徐々に体力を回復します。

そして、体力が戻れば、枯れた新芽が出た節とは別の節(多くの場合、その一つ下や、他の元気な茎の節)にある成長点が活動を再開し、やがて新しい芽を出してくれる可能性は十分にあります。

一度の失敗で諦めず、育成環境を整えてあげることが大切です。

冬でも新芽は出る?管理方法

冬はモンステラの「休眠期」にあたるため、新芽が出ることは稀です。

通常、気温が安定して10℃を下回ると、モンステラは成長を非常に緩慢にするか、エネルギー消費を抑えるために完全に停止(休眠)します。

ただし、近年の住宅は気密性が高く、冬でも暖房によって室温が常に15℃~20℃程度に保たれている場合があります。

モンステラにとって「冬」とは「気温が低い時期」のことですので、室温が常に高ければ、冬と認識せずに成長を続け、ゆっくりと新芽を出すことがあります。

もし冬に新芽が出てきた場合は、夏場とは異なる、通常期よりもさらに慎重な管理が求められます。新芽はデリケートであり、冬の環境は植物にとって過酷だからです。

1. 水やり(最重要)

冬の管理で最も失敗しやすいのが水やりです。冬の最大のリスクは「根腐れ」に尽きます。

気温が低いため、夏場とは比べ物にならないほど土の乾きが遅くなります。

水やりの頻度は大幅に減らし、「乾燥気味」に管理するのが鉄則です。

土の表面が乾いてから、さらに数日待つくらいの余裕を持ちましょう。

または、指を土の第二関節あたりまで差し入れてみて、中の土がまだ湿っているようであれば、水やりは絶対に見送ります。

水を与える際は、気温が低い早朝や夜間を避け、暖房で室温が上がっている日中(午前中がベスト)に、冷たすぎる水道水ではなく、常温に戻した水を与えるのが理想です。

2. 置き場所(温度管理)

冬の窓際は、日中は貴重な日差しが入るベストポジションですが、夜間は外気の影響で急激に温度が下がります。

場合によっては5℃近くまで冷え込むこともあり、この急激な温度差は新芽にとって非常に大きなストレスです。

日中は窓際で光を当て、夜間は部屋の中央など、なるべく暖かく温度変化の少ない場所に移動させてください。

最低でも10℃以上、できれば15℃以上を保つのが理想です。

3. 暖房の風

エアコンやヒーターの温風が直接当たる場所は、絶対に避けてください。

新芽や葉は極度に乾燥し、水分を奪われてすぐに傷んでしまいます。人間が快適でも、植物にとっては過酷な環境です。

4. 葉水

暖房によって室内は想像以上に乾燥しやすくなります。

乾燥は、新芽がスムーズに開くのを妨げたり、ホコリを好むハダニの発生原因になったりします。

そのため、葉水は冬でも定期的に行うのがおすすめです。

ただし、水やり同様、気温が低い時間帯を避け、日中の暖かい時間帯に霧吹きで湿度を与えると良いでしょう。

新芽が出たら剪定するべき?

まず明確にしておくべきは、出てきた「新芽そのもの」を剪定する(切り取る)必要は一切ない、ということです。

新芽はこれから成長していく株の未来であり、最も大切な部分です。

ただし、「新芽が出たタイミング(=生育期)に、他の不要な部分を剪定する」ことは、モンステラの健康的な成長を促す上で非常に効果的な作業です。

剪定の主な目的は以下の通りです。

- 樹形を整える:

モンステラは成長すると自由奔放に茎を伸ばしがちです。伸びすぎた茎や葉を整理して、全体のバランスや株の形(樹形)を美しく整えます。 - 風通しの改善:

葉が密集して重なり合っていると、内部の風通しが悪くなります。これは病気や害虫(特にカイガラムシなど)が発生しやすい環境です。不要な葉を間引くことで、株元まで光と風が通るようにします。 - 養分の集中:

黄色く傷んでしまった古い葉や、元気のない細い茎にも、植物は養分を送り続けています。これらを切り取ることで、そこに無駄に使われていた養分を、新しく出てきた元気な新芽の成長に集中させる効果が期待できます。

剪定は、植物にとって体力を消耗する(人間でいう手術のような)作業です。

そのため、株に十分な体力があり、切った傷口からすぐに回復できる「生育期(5月~9月頃)」に行うのが最適です。

新芽が順調に出ていることは、まさにその株が元気な生育期にある証拠と言えます。

したがって、「新芽が出る時期」は「剪定に最適な時期」と重なるのです。

モンステラを含むサトイモ科の植物は、茎や葉を切ると「シュウ酸カルシウム」という成分を含む樹液を出します。

この樹液が皮膚に付着すると、体質によっては炎症やかゆみ、かぶれを引き起こすことがあります。肌が敏感な方は、剪定作業を行う際は必ずゴム手袋や園芸用手袋を着用し、樹液に直接触れないよう注意してください。

剪定する際は、古い葉を葉柄の付け根から切り落としたり、伸びすぎた茎を「節」の少し上(新芽が出そうな成長点を残すイメージ)でカットしたりします。

なお、この時カットした茎は、次の項目で説明する「挿し木」に利用できます。

株を再生させる方法は?

モンステラは非常に生命力が強い植物です。

もし根腐れや水切れ、病害虫などで株全体の元気がなくなったり、枯れかかったりした場合でも、茎の一部でも元気な部分(緑色で張りがある部分)が残っていれば、株を「再生」させることが可能です。

主な再生方法として、「挿し木(さしき)」「茎伏せ(くきふせ)」「株分け」があります。

これらの作業は、株に体力が残っており、成功率が最も高まる生育期(5月~9月)に行うのが鉄則です。

1. 挿し木(水差し)

最も一般的で、成功しやすい方法です。

- まだ元気な茎を選び、節を1~2つ含むように(長さ10~15cm程度)カットします。このとき、節から気根(茶色い根)が出ている部分を使うと、成功率がさらに高まります。

- 付いている葉は1~2枚だけ残し、もしその葉が大きすぎる場合は、葉からの水分の蒸発を抑えるために、葉を半分ほどの大きさにハサミで切ります。

- カットした茎を、水を入れた花瓶やコップに挿しておきます(これを「水差し」と呼びます)。水が腐らないよう、できれば毎日、最低でも2~3日に1回は新鮮な水に取り替えます。

- 環境が良ければ、数週間~1ヶ月ほどで節から新しい根が伸びてきます。根が十分に(5~10cmほど)伸びたら、観葉植物用の土に植え替えます。

2. 茎伏せ(くきふせ)

葉がすべて枯れてしまった場合や、挿し木で使った茎の残り(節のみ)でも、茎自体がまだ緑色で硬さ(張り)があれば、この方法で再生できる可能性があります。

- 節を含むように茎をカットし(長さ5~10cm程度)、それを湿らせた水苔や、観葉植物用の土の上に、横たえるように置きます。

- 茎の半分が埋まる程度に軽く土や水苔をかけ、節が用土に触れるようにします。

- 土や水苔を乾燥させないように(ただしビショビショにはしない)管理していると、やがて節の成長点から新しい芽が上に伸び、同時に下側から根が出てきます。新芽がしっかりしてきたら、鉢に植え付けます。

3. 株分け

これは再生というより「仕立て直し」に近いですが、根詰まりなどで株元が密集しすぎ、元気がなくなってきた場合に有効です。

- 植え替えのタイミングで鉢から株全体を抜き出し、根についた土を優しくほぐします。

- 自然に分かれそうなところで、茎や根を丁寧に手で分けます。もし絡み合って分けにくい場合は、清潔なハサミで根を切って分割します。

- それぞれを新しい土で、別々の鉢に植え付けます。

まとめ:モンステラの新芽はどこから?

- モンステラの新芽は茎の「節」にある「成長点」から出る

- 新芽は比較的新しい葉の付け根付近から出やすい

- ヒメモンステラも同様に「節」から新芽が出る

- 新芽が活発に出る時期は生育期の春から秋(5月~9月頃)

- 新芽はドリル状に巻いて現れ、徐々に葉を開く

- 開いた直後の新芽は色が薄く柔らかい

- 新芽のスピリチュアルな意味は「嬉しい便り」「希望の光」など

- 新芽が出ない原因は日照不足、根詰まり、水やりの問題、休眠期

- 新芽はデリケートなため触らないように注意する

- 新芽の成長が止まったら環境ストレスや根のトラブルを疑う

- 新芽が黒い・茶色い原因は主に根腐れ(過湿)か寒さによるダメージ

- 枯れた新芽は清潔なハサミでカットし、原因を取り除く

- 冬は休眠期のため新芽は出にくく、出た場合は慎重な温度管理が必要

- 冬の水やりは乾燥気味にし、10℃以上を保つ

- 新芽が出たタイミングで古い葉を剪定するのは効果的

- 株が弱っても「挿し木」や「茎伏せ」で再生が可能

関連記事はこちら!

-

モンステラが大きくなりすぎ・成長しすぎた時の対処法!失敗しない剪定術

-

モンステラの土の配合はこれ!室内で虫がわかない黄金比率と作り方

-

モンステラタウエリーの特徴と育て方!デリシオーサとの違いや大きさを徹底解説

-

モンステラが折れた時の対処法!復活させる応急処置と再生のコツ

-

モンステラがダイソーで売ってない?入荷時期と在庫確認のコツ

-

モンステラの水耕栽培はずっとできる?根腐れを防ぐ管理と冬越し術

-

モンステラは赤玉土だけで育つ!室内で清潔に楽しむ土の選び方と育て方

-

失敗しないモンステラの寄せ植え!相性の良い植物と枯らさない管理法

-

モンステラの葉っぱが茶色くなる原因とは?切るべき判断基準と復活法を解説

-

モンステラの葉っぱから水が!葉から水滴が出る理由と床濡れ対策を解説

-

モンステラの剪定と水差し|失敗しない切る場所と発根管理のコツ

-

モンステラが倒れる原因と復活法!支柱や植え替えで解決するコツ

-

モンステラの風水で玄関の運気UP!方角別の効果と枯らさない育て方

-

モンステラが枯れる原因と復活法|葉の変色や症状別の対策を解説

-

モンステラに似た植物11選!葉が割れる種類や猫に安全な代用種も

-

伸びすぎたモンステラは植え替えで解決!失敗しない剪定と支柱のコツ

-

モンステラを地植えで庭に植えるには?失敗しない土作りと冬越しの鉄則

-

モンステラの葉が丸まるのはSOSサイン!症状の見分け方と復活法を解説

-

モンステラの新芽が出ない原因は?動かない理由と復活させる対処法

-

モンステラが大きくならない・成長しないサインを見極める根腐れチェックと復活法

-

モンステラの水耕栽培でメダカとの共生は可能?毒性と安全に栽培する方法を解説

-

暴れるモンステラをセリアの支柱で救出!失敗しない立て方と100均おしゃれ活用術

-

モンステラの葉焼け対処法|変色した葉の切り方・復活法と根腐れとの見分け方

-

モンステラ「ホワイトタイガー」はなぜ高い?組織培養できない希少性と適正相場