こんにちは。「観葉植物の育て方ナビ」運営者のmomoです。

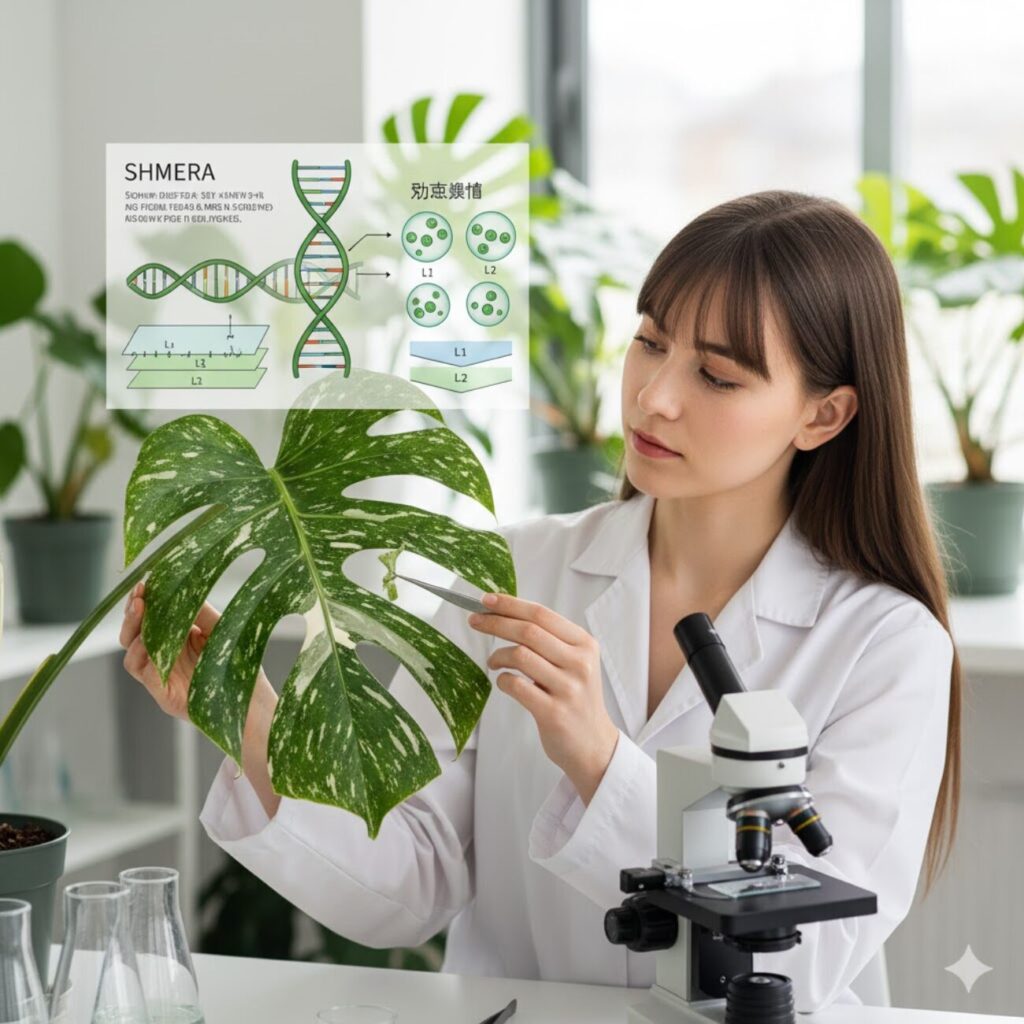

「モンステラを斑入りにする方法は?」「モンステラの斑入りの作り方は?」と疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

あの息をのむほど美しい斑入りモンステラを、ご自宅で「自分で作ってみたい」と思う気持ち、私もよくわかります。

緑一色のモンステラもエネルギッシュで素敵ですけど、葉っぱに白や黄色の模様がランダムに入った斑入り株って、本当に魅力的ですよね。

インテリアの主役にもなりますし、一枚一枚違う模様で出てくる葉っぱに、毎日ワクワクさせられます。

私も初めて園芸店であの「アルボ(ハーフムーン)」を見たときは、本当に絵画みたいで、「どうしたらあんなにアーティスティックな模様になるんだろう?」「特別な育て方があるのかな?」って、すごく不思議でした。

「今育てている緑のモンステラに、日光や肥料のあげ方を工夫すれば後天的に斑を入れられるの?」とか、「斑入りの増やし方や剪定の方法が知りたい」とか、いろいろな疑問があるかと思います。

もしかしたら、斑入りの種類や、なぜあんなに高いのか(希少価値の理由)も気になっているかもしれませんね。

そこでこの記事では、そうした「モンステラを斑入りにする方法」に関する長年の疑問や、「斑入りの作り方」の本当のところを、園芸好きの一人として、できるだけ分かりやすく、科学的な根拠にもとづいて丁寧に解説していきますね。

- モンステラを後から斑入りにできない科学的な理由

- 市場の斑入り株が「どう作られるか」の真実

- 斑入り株を安全に「増やす」ための具体的な方法

- 斑が消えた(斑戻りした)時の復活テクニック

モンステラを斑入りにする方法は?作り方の基礎知識

まず一番大切な結論からお話ししますね。「緑色のモンステラを、お世話の方法で斑入りにできるの?」という疑問についてです。

このセクションでは、「なぜ」後から斑入りにできないのか、その科学的な理由と、斑入りの正体について掘り下げていきます。

そして、斑入り株を「維持する」ことが、なぜ「作る」ことよりも難しいのか、その基本的なメカニズムを見ていきましょう。

後天的に斑入りにはできない

いきなり核心から言ってしまうと、残念ながら、今育てている緑一色のモンステラを、育てている途中で日光や肥料などの「お世話の方法」によって斑入りに「変える」ことはできないんです。

「斑入りにする方法」で検索すると、色々な情報が出てくるかもしれませんが、科学的には「植物の遺伝情報を、栽培管理によって後から書き換えることはできない」というのが、動かしようのない答えになります。

私たちの努力で、緑株のDNAを斑入り株のDNAに変えることはできないんですね。

「あれ?なんだかうちのモンステラ、葉の色が抜けて斑入りになったかも?」と喜んだ経験があるかもしれません。

でも、それは多くの場合、遺伝的な斑とは異なる「偽斑(ぎはん)」と呼ばれる現象です。

「偽斑」とは?

これは、新芽が展開するときの日光不足や、特定の栄養素(例えばマグネシウムや窒素、鉄分など)が一時的に不足したり、逆に多すぎたりすることで起こる一時的な「生理障害」です。

葉緑素が一時的に薄くなって、新葉がミント色っぽく見えたり、黄色っぽくかすれたりすることがありますが、これは遺伝的な変異ではありません。

そのため、その後の葉には引き継がれませんし、栽培環境(日照や施肥)を整えてあげると、また緑一色の健康な葉に戻ることがほとんどなんです。

momo

momo実は、恥ずかしながら私も経験があるんです。

緑の株から新しく開いた新芽が、なんだかミント色っぽくかすれていて、「え、もしかしてうちの子も斑入りに!?」「ついに来たかも!」って、一人で大騒ぎしたことがあります。

でも、次に出てきた葉っぱは普通にツヤツヤの緑色で、「あれ…?」となって。

結局、それは一時的な日照不足か栄養の偏りだったみたいで…(笑)。

斑入りの正体は遺伝的変異

では、あの私たちを魅了する美しい斑の正体は何かというと、これは「突然変異(Mutation)」によるものです。

専門的な言葉では「キメラ(Chimera)」と呼ばれています。これは、もともと葉緑素を持つ「緑色の細胞」と、遺伝的に葉緑素を持たない(作れない)「白い(または黄色い)細胞」が、一つの株の中に偶然、モザイク状に混ざり合っている状態なんですね。

この現象は、植物の成長点(メリステムと呼ばれる、新しい芽や葉を作り出す組織)で、本当に稀な確率で偶然発生する「細胞分裂のエラー」のようなものです。

そのため、私たちが栽培管理で意図的に「ここで変異を起こせ!」とコントロールできるものではまったくないんです。

斑入りが高価なワケ

この「突然変異」はとても珍しく、しかもその多くは遺伝的に不安定です。

ハーフムーンのような美しい斑が安定して続く株というのは、本当に奇跡的な確率でしか生まれません。

だからこそ、美しく安定した斑入りのモンステラは希少価値がとても高くなり、一般的な緑の株と比べて(時には驚くような)高価になってしまう、というわけです。

日光や肥料で斑は作れる?

これも本当によくある疑問ですね。「強い光に当て続けたら、葉の色が抜けて白くなるかも?(これは葉焼けです)」とか「斑入り専用の特別な肥料があるんじゃないか?」とか、色々試してみたくなりますよね。

でも、先ほどお話ししたように、これらのお世話の方法で遺伝的な斑を作り出すことはできません。

それどころか、斑入り株にとって肥料のやりすぎは「斑を消してしまう」最大の原因になることがあるので、本当に注意が必要です。

【警告】肥料の与えすぎは「斑戻り」を誘発します

「キメラ」である斑入り株は、株の中で「元気で強健な緑の細胞」と「光合成ができず虚弱な斑入りの細胞」が、常に生存競争をしているような状態です。

ここで、植物の「葉を茂らせる」成分である「窒素(チッソ)」※を過剰に与えてしまうとどうなるでしょう?

※窒素は植物に必要な三大栄養素の一つでタンパク質として含まれます(参考:JA町田市HP「肥料の基礎的な知識について」)

一つもともと元気な「緑の細胞」だけが異常に活性化して、「もっと光合成するぞ!」と勢いを増し、弱い「斑入りの細胞」のエリアを乗っ取ってしまうんです。

これが、斑が消えて緑一色に戻ってしまう「斑戻り(先祖返り)」の正体です。良かれと思ってあげた肥料が、美しい斑を消す引き金になってしまうんですね。

また、斑入り株は光合成量が少ない分、根の力も弱いので、肥料焼け(肥料が濃すぎて根が傷むこと)も起こしやすく、まさに逆効果なんです。

斑入り株の施肥は「成長促進」ではなく「健康維持」と心得て、規定量よりずっと控えめに与えるのが鉄則ですよ。

これはもう声を大にして言いたいんですけど、私も昔、大事なアルボの成長が遅いのが心配で、「もっと元気になれ!」って、つい緑の株と同じ感覚で液肥をあげてしまったんです。

そしたら、次に出た新芽が見事に緑一色で…。

あの時の「あ、やっちゃった…」「もうあの美しい斑は戻ってこないかも」という血の気が引く感覚は今でも忘れられません。

斑入り株の育て方と難易度

「斑入りはデリケート」とよく言われますが、これは本当で、通常の緑のモンステラと比べると、育てる難易度はかなり高いと覚悟しておいた方がいいかもしれません。

そのデリケートさは、主に3つの「弱点」から来ています。

1. 成長が非常に遅い(虚弱性)

斑(白い部分)は葉緑素を持っていないため、植物が生きるために必要な「光合成」ができません。

光合成ができるのは、葉っぱの「緑色の部分」だけなんです。

つまり、葉っぱの半分が白ければ(ハーフムーンなど)、その株が作れるエネルギー生産能力は、同じ大きさの緑株の半分、ということになります。

株全体で作り出せるエネルギーが圧倒的に少ないので、どうしても成長が非常に遅くなります。新しい葉が出るスピードも、緑株とは比べ物にならないくらいゆっくりです。

2. 根が弱く、発根能力も低い

光合成で作られるエネルギーが少ないということは、そのエネルギーを使って成長する「根」の発育も当然、遅くなります。

新しい根を出す力(発根能力)も、緑の株に比べてかなり弱いことが多いんですよ。

これが、植え替えや増殖の難易度を上げている大きな要因です。

3. 斑そのものが不安定

特に人気の「アルボ」のような不安定なキメラの場合、環境のちょっとしたストレス(急な温度変化、水切れ、日照不足など)や、先ほどの肥料のあげすぎなどで、斑が消える「斑戻り」のリスクを常に抱えています。

斑の維持に最適な置き場所

斑入り株の管理で一番難しくて、一番気を使うのが「光の調整」かもしれません。

なぜなら、「葉焼け」と「光合成不足」という、相反する2つのリスクを同時に避けなければならないからです。

リスク①:強すぎる光(葉焼け)

斑(白い部分)は、私たちの日焼け止めクリームの役割も果たす「葉緑素」を持っていません。

防御力ゼロのむき出しの細胞のようなものです。

だから、夏の直射日光なんかに当ててしまうと、ほんのわずかな時間でも一瞬で「葉焼け」して、その部分は細胞が壊死し、茶色くパリパリに枯れ込んでしまいます。

そして、一度葉焼けした部分は、残念ながら元には戻りません。これは絶対に避けたいですね。

リスク②:弱すぎる光(光合成不足)

かといって、葉焼けを恐れて家の中の暗い場所に置きすぎると、今度は数少ない「緑の部分」ですら十分な光合成ができなくなります。

ただでさえエネルギー生産量が少ないのに、これでは株全体が衰弱し、新しい葉も出せず、最悪の場合、ゆっくりと枯れていってしまいます。

斑入り株にとって「緑の部分」は、株全体の命綱なんです。

ベストな置き場所は?

このジレンマの最適解は、「直射日光が絶対に当たらない、でもとても明るい日陰」です。

具体的には、室内のレースのカーテン越しに、柔らかい光が一日中当たるような場所が理想的ですね。

冬場の窓際は危険!

もう一つ注意したいのが「急激な温度変化」です。

斑入り株は緑株より寒さにも弱いです。

特に冬場の窓際は、日中は暖かくても、夜になると外の冷気で急激に温度が下がりますよね。

この温度変化が斑入り株には大きなストレスで、斑の部分が茶色く枯れ込む原因になります。

冬は窓際から少し離れた、リビングの中央など、温度変化の少ない場所に置いてあげるのが安全ですよ。

葉焼けと根腐れを防ぐ管理

斑入り株の栽培は、「光」のジレンマに加えて、「水」のジレンマとの戦いでもあります。

斑入り株は「葉焼け」と「根腐れ」という、2つの大きなリスクと常に隣り合わせなんです。

水やりのジレンマ:根腐れと水切れ

斑入り株は「水やりが難しい」とよく言われます。これも相反するリスクがあるからです。

- リスクA(過湿 → 根腐れ):光合成の量が少ない斑入り株は、根の力も弱く、水の吸い上げもゆっくりです。そのため、元気な緑のモンステラと同じ感覚で水やりをすると、土がずっと湿った状態が続き、根が呼吸できずに窒息し、あっという間に「根腐れ」を起こしてしまいます。

- リスクB(乾燥 → 水切れ):その一方で、一度「水切れ」を起こしてしまうと、保水力も防御力も無いデリケートな斑の部分から一気に乾燥し、チリチリに枯れ込んでしまうという致命的なダメージを受けます。

この対策は、「メリハリのある水やり」と「水はけ(と通気性)が抜群の土」が鍵になります。

基本は「土の表面がしっかりと乾いてから、あげる時は鉢底から流れるまでたっぷりあげる」ことです。

そして、観葉植物用の土に、軽石やパーライト、鹿沼土などを3〜4割増しで混ぜるなど、水はけを極端に良くした用土を使うのが必須ですね。

もし根腐れかも?と心配になったら、早めの対処が大切です。

モンステラの根腐れについては以下の記事でも詳しく解説しているので、よければ参考にしてみてください。

関連記事:モンステラの葉が黒くなる原因は根腐れってホント?改善への対処法を解説

湿度管理と葉水

土の過湿は厳禁ですが、葉っぱの湿度を維持することは大事です。

もともと熱帯雨林の植物ですからね。特にエアコンの風が直接当たると、斑の部分から乾燥してチリチリになりやすいので、置き場所にはくれぐれも注意しましょう。

乾燥を防ぎ、ハダニなどの害虫(特にハダニは乾燥した環境が大好き!)を予防するために、定期的に「葉水(はみず)」を霧吹きで与えるのが極めて有効です。

特に斑の部分は乾燥で傷みやすいので、葉水は緑の株以上に重要な愛情表現になりますよ。

関連記事:モンステラの葉水頻度はどれくらい?季節ごとの適切な間隔を徹底解説!

モンステラを斑入りにする方法は?実際の作り方(増やし方)

-1024x1024.jpg)

-1024x1024.jpg)

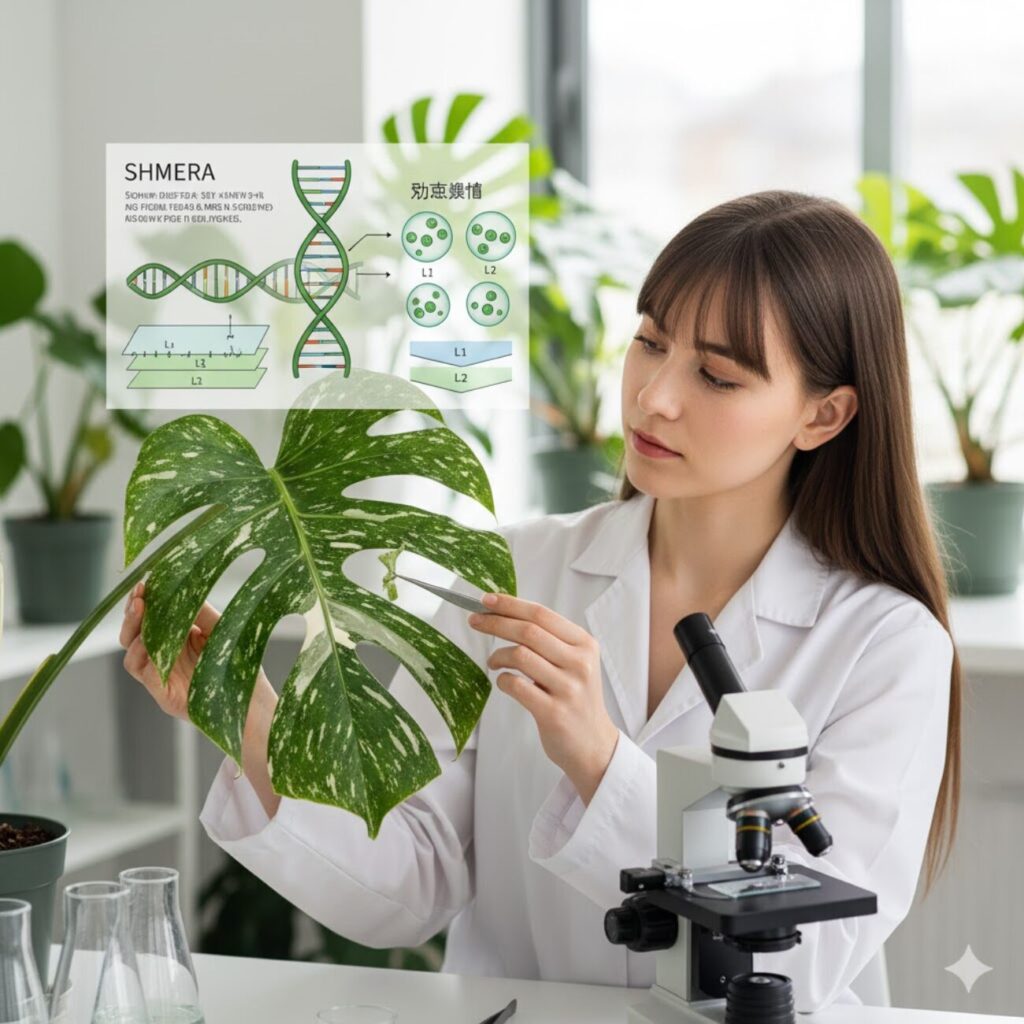

「斑入りに”変える”ことはできない」とお話ししましたが、では園芸店やネットで売られている美しい斑入り株は、どうやって作られているのでしょうか?

市場に流通しているものの多くは、まず実生(種から育てる)や既存の株から「枝変わり(一部の枝だけが突然変異すること)」として偶然発見された、希少な株を選抜します。

そして、それを「挿し木」や、商業的には「組織培養」というバイオテクノロジーを使って、クローンとして増やしているんです(タイコンステレーションなどがこれにあたりますね)。

ここが、私たち栽培者が唯一実践できる「斑入りモンステラの作り方」、つまり「増やし方(栄養繁殖)」の核心部分になります。

今持っている斑入り株を安全に増やす技術を見ていきましょう。

斑入り株の増やし方3選

斑入り株は、種から育てても斑が入るわけではありません(斑の特性は種では遺伝しないんです)。

そのため、今ある斑入り株の「クローン」を作る、「栄養繁殖(えいようはんしょく)」という方法で増やします。

これは、親株の茎や葉の一部を使って、遺伝的に全く同じ個体を作る方法ですね。主な方法は次の3つです。

- 水挿し(みずさし): カットした茎(トップカット=先端部分、やミドルカット=中間部分)を、シンプルに水を入れた容器に挿して発根させる方法。

- 挿し木(さしき): カットした茎(主にトップカット)を、赤玉土や鹿沼土、水苔(みずごけ)といった清潔な用土に直接挿して発根・発芽させる方法。

- 茎伏せ(くきふせ): 葉が付いていないミドルカット(中間部分)の茎(節)だけを使い、湿らせた水苔などの上に寝かせる(伏せる)ように置いて、発芽・発根を促す方法。

(参考)栄養繁殖とは

栄養繁殖とは,親の体の一部分が分かれて子を増やす無性生殖様式の一つです。葉・茎・根といった器官に由来し,遺伝的には親個体と同一のクローンが生み出されます。

挿し木・水挿し・茎伏せのコツ

どの方法を選ぶにしても、何度も言うように、斑入り株はとにかく「発根する力が弱い」ということを忘れてはいけません。

緑の株と同じようにやると、発根する前に茎が腐ってしまうリスクがとても高いんです。

初心者さんにおすすめは「水挿し」

斑入り株の増殖に初めて挑戦するなら、私の一番のおすすめは「水挿し」です。

土に植えると、中でうまく発根しているか、それとも腐ってしまったかが見えなくて、毎日不安ですよね。

でも、水挿しなら根っこが伸びてくる様子が目で見えるので、安心感が違います。「あ、生きてる!」と実感できますからね。

腐敗を防ぐために水はできれば毎日、少なくとも2日に1回は交換しましょう。

水の中で5〜10cmほどのしっかりした根が何本か出てきたのを確認してから、水はけの良い土に植え替えるのが、失敗が少ない安全なルートかなと思います。

また、作業するのは、気温が安定して暖かい時期(5月〜9月ごろ)がベストですね。

中〜上級者向けの「茎伏せ」

「茎伏せ」は、茎の節(ふし)だけを使うので、一つの株からたくさんのクローンを作れるポテンシャルがありますが、発芽・発根の難易度は上がります。

湿らせた水苔(みずごけ)を使う場合、水苔をビチャビチャにしすぎないのが成功の鍵です。

腐敗を防ぐため、握って水が滴らない程度、しっとり湿っている状態をキープしつつ、乾燥もさせないという、絶妙な湿度管理が求められます。

茎の遺伝情報(斑)だけが頼りなので、上級者向けの方法と言えますね。

失敗しないカット苗の選び方

これは「増やす」ときも、新しく斑入り株を「購入する」ときも、最も重要なポイントです!

高価な買い物になることが多いですから、ここを間違えると、後で「斑が消えた…」と後悔することになりかねません。

斑入り株を増やす(または選ぶ)とき、見るべきは「葉の斑」ではなく「茎の斑」です。

【最重要】チェックポイント

- カットする部分の「茎」に、白や黄色の縞模様がしっかり途切れずに入っていますか?

- 茎の「成長点」(脇芽のふくらみ、ポチッと出っ張っている部分)にも斑が確認できますか?(ここまで見えれば最高です)

なぜ葉っぱではダメなのか? それは、今ついている葉は「過去の結果」でしかなく、これから先の未来(新しい芽)を作るのは「成長点」だからです。

たとえ今付いている葉っぱが、息をのむほどキレイなハーフムーン(半分真っ白)だったとしても、その付け根の「茎」や「成長点」が緑一色だと、そこから新しく出てくる芽はほぼ確実に緑一色(斑戻り)になってしまいます。

斑の遺伝情報は「茎」と「成長点」に引き継がれている、と覚えておいてくださいね。

斑戻りとは?なぜ起こるか

「斑戻り(ふもどり)」または「先祖返り」とは、斑入りだった株から新しく展開してきた葉が、緑一色になってしまう現象のことです。

これは、不安定なキメラ(特にアルボなどL2層変異と呼ばれるタイプ)において、もともと強くて元気な「緑色の細胞」が、弱くてデリケートな「斑入りの細胞」よりも優勢になり、成長点を「占拠」してしまった結果として発生します。

植物としてみれば、光合成できない弱い細胞より、光合成できる強い細胞を増やすほうが「生きるために合理的」なので、ある意味、本能的な現象とも言えますね。

先ほどお話しした「肥料(窒素)のやりすぎ」も、この元気な緑の細胞を応援(ブースト)してしまうことになるため、斑戻りの大きな原因になりやすいんです。

斑戻りから復活させる切り戻し

一度緑一色に戻ってしまった成長点(芽)は、残念ながら光や肥料をどう調整しても、二度と斑入りの葉を出すことはありません。

「斑を復活させる」唯一の方法が、「切り戻し(剪定)」という、ちょっと勇気がいる外科手術的なアプローチです。

どこを切るかが最重要

これは、緑一色になってしまった成長点を物理的に除去(カット)することで、植物に「上にはもう育てない」と認識させ、斑の遺伝情報が残っている可能性のある下部の「休眠芽(きゅうみんが)」を強制的に目覚めさせる方法です。

斑を復活させる切り戻しの手順

- まず、緑一色になった葉の茎をたどり、幹(主茎)を上から下へとじっくり観察します。

- 茎に「斑(白い縞など)が最後に入っていた節(ふし)」を特定します。

- その「斑入り最後の節」のすぐ上(つまり、完全に緑色になった最初の節のすぐ下)で、茎を清潔なハサミでカットします。

こうすることで、植物は成長の頂点を失い、「斑入り最後の節」に残っている成長点(脇芽)を伸ばすしかなくなります。

その脇芽が斑入りの遺伝情報を正しく継承していれば、そこから再び斑入りの新芽が展開される可能性が最も高まる、というわけです。

100%の成功を保証するものではありませんが、これが斑を取り戻すための唯一の能動的な手段になります。

勇気がいりますが、斑入り株と付き合う上では避けて通れないテクニックかもしれませんね。

私も、初めて斑戻りした株にハサミを入れる時、30分くらい茎の前で悩みました。

「本当にここでいいの?」「この斑入りの節まで切っちゃって、芽が出なかったらどうしよう…」って、手が震える思いでした。

でも、意を決してカットした後、数週間して斑の入った小さな新芽が、節の脇からポチッと顔を出したのを見た時の感動は、本当に言葉にできないくらい嬉しかったですね。

勇気がいりますが、斑入り株と付き合う上では避けて通れないテクニックかもしれませんね。

なお、モンステラの剪定の基本については以下の記事でも解説していますので、よければ参考にご覧ください。

関連記事:モンステラ剪定「切る場所」の正解は「節」!どこを切るか徹底解説

斑入り株の種類と選び方

斑入りモンステラには、実はいくつか人気の種類があります。

学名ではない通称(ニックネーム)も多くて少し混乱しますが、性質が全然違うので、代表的な2つの品種を知っておくと、購入のときに役立つかもしれません。

アルボ (モンステラ・ボルシギアナ ‘アルボ’)

通称「アルボ」。純白の大きな斑(白斑)が特徴で、「ハーフムーン」やブロック状の斑が入りやすく、非常に観賞価値の高い人気の品種です。

しかし、その多くは遺伝的に不安定なキメラ(L2層変異)に由来すると言われており、「斑戻り」や「全白(真っ白な葉)」が出やすいという大きなリスクを抱えています。

「全白」の葉は光合成が全くできないので、一見美しいですが、結局はその葉だけ枯れてしまい、株全体も弱らせる原因になります。

もし全白の葉が出たら、株の消耗を防ぐために早めにカットした方が良い場合もあります。

栽培には、斑戻りを前提とした「切り戻し」の技術が求められるため、栽培難易度は「上級者向け」と言えるかもしれません。

タイコンステレーション (‘タイコン’)

通称「タイコン」。クリーム色から黄色がかった「散り斑」が、星空(Constellation)のように葉全体に入るのが特徴です。

この品種はタイで組織培養技術によって優良な変異が固定された(L1+L2層変異の可能性)と言われており、遺伝的に非常に安定した品種とされています。

その結果、アルボに比べて「斑戻り」のリスクが極めて低いのが最大のメリットです。散り斑なので、葉全体で少しずつ光合成ができるのも強みですね。

| 項目 | モンステラ ‘アルボ’ | モンステラ ‘タイコンステレーション’ |

|---|---|---|

| 通称 | アルボ (Albo) | タイコン (Thai Constellation) |

| 斑の色 | 純白(白斑) | クリーム色〜黄色 |

| 斑の形状 | ブロック状、ハーフムーン | 散り斑(スプラッシュ) |

| 斑の安定性 | 非常に不安定 | 非常に安定 |

| 斑戻りのしやすさ | 高い | 極めて低い |

| 栽培難易度 | 上級者向け | 初心者向け |

上記2種以外にも、ミント色の斑が入る「ミント」や、黄色の斑が入る「イエローモンスター(オーレア)」など、さらに希少で高価な品種も流通していますが、基本的な管理方法や「キメラ」であるという性質は同じです。

初心者向けの斑入りモンステラはどれ?

もし「斑入りモンステラに初めて挑戦したい」という場合は、私は断然「タイコンステレーション(タイコン)」をおすすめします。

アルボの「ハーフムーン」は確かにロマンがあり、とても魅力的ですが、管理の難易度が非常に高いです。

「すぐに緑に戻ってしまった…」「全白の葉が出て株が弱ってしまった…」というリスクや、その管理に追われる日々の精神的なストレスを考えると、かなり手ごわい相手かもしれません。

その点、タイコンは斑が安定しているので、「斑が消えちゃうかも…」という日々のストレスが少なく、斑入り株の基本的な育て方(デリケートな光・水・肥料の管理)をじっくりと学ぶのに最適かなと思いますよ。

まとめ:モンステラを斑入りにする方法と作り方(増やし方)のポイント

今回は、「モンステラを斑入りにする方法」や「斑入りの作り方」について、その真実と、私たちが現実にできるアプローチをまとめてみました。

「斑入り株を後から作る」ことはできませんが、私たち愛好家が追求すべき「作り方」とは、次の3つの技術のことなんだと思います。

今回のまとめポイント(愛好家が追求すべき技術)

- 【増殖法】斑入りの遺伝情報を「茎」と「成長点」から見極め、クローンとして「増やす」技術。

- 【維持法】葉焼けと光合成不足、根腐れと水切れ、肥料過多と斑戻り、という相反するリスクを回避し、繊細なバランスを「維持する」高度な栽培技術。

- 【修復法】斑戻りが発生した際に、斑の遺伝情報が残る節まで「切り戻す」ことで、斑を「復活させる」外科的剪定術。

斑入りモンステラは、とてもデリケートで管理が難しいですが、その美しさだけでなく、キメラという不安定な遺伝現象と向き合い、その株のポテンシャルを最大限に引き出そうと試行錯誤すること自体が、一番の魅力であり、園芸家としての挑戦なのかもしれませんね。

この記事が、皆さんの斑入りモンステラとの生活のヒントになれば嬉しいです!

関連記事はこちら!

-

モンステラが大きくなりすぎ・成長しすぎた時の対処法!失敗しない剪定術

-

モンステラの土の配合はこれ!室内で虫がわかない黄金比率と作り方

-

モンステラタウエリーの特徴と育て方!デリシオーサとの違いや大きさを徹底解説

-

モンステラが折れた時の対処法!復活させる応急処置と再生のコツ

-

モンステラがダイソーで売ってない?入荷時期と在庫確認のコツ

-

モンステラの水耕栽培はずっとできる?根腐れを防ぐ管理と冬越し術

-

モンステラは赤玉土だけで育つ!室内で清潔に楽しむ土の選び方と育て方

-

失敗しないモンステラの寄せ植え!相性の良い植物と枯らさない管理法

-

モンステラの葉っぱが茶色くなる原因とは?切るべき判断基準と復活法を解説

-

モンステラの葉っぱから水が!葉から水滴が出る理由と床濡れ対策を解説

-

モンステラの剪定と水差し|失敗しない切る場所と発根管理のコツ

-

モンステラが倒れる原因と復活法!支柱や植え替えで解決するコツ

-

モンステラの風水で玄関の運気UP!方角別の効果と枯らさない育て方

-

モンステラが枯れる原因と復活法|葉の変色や症状別の対策を解説

-

モンステラに似た植物11選!葉が割れる種類や猫に安全な代用種も

-

伸びすぎたモンステラは植え替えで解決!失敗しない剪定と支柱のコツ

-

モンステラを地植えで庭に植えるには?失敗しない土作りと冬越しの鉄則

-

モンステラの葉が丸まるのはSOSサイン!症状の見分け方と復活法を解説

-

モンステラの新芽が出ない原因は?動かない理由と復活させる対処法

-

モンステラが大きくならない・成長しないサインを見極める根腐れチェックと復活法

-

モンステラの水耕栽培でメダカとの共生は可能?毒性と安全に栽培する方法を解説

-

暴れるモンステラをセリアの支柱で救出!失敗しない立て方と100均おしゃれ活用術

-

モンステラの葉焼け対処法|変色した葉の切り方・復活法と根腐れとの見分け方

-

モンステラ「ホワイトタイガー」はなぜ高い?組織培養できない希少性と適正相場