お部屋に緑をもたらし、個性的な葉で人気のモンステラ。

農林水産省の調査によると、モンステラなどの観葉植物を含む鉢物の出荷額は近年安定して推移しており、室内でグリーンを楽しむ文化が定着していることがうかがえます。

そんなモンステラは、一般的に育てやすいと言われていますが、「最近なんだか元気がない…」「葉が垂れてきたけど、水不足かな?」と心配になることはないでしょうか。

私もモンステラを育て始めた頃、葉が少し垂れるたびに『水が足りないのかな?』と慌てて水やりをしてしまい、かえって元気をなくさせてしまった苦い経験があります。

適切な水やりサインを見逃したり、葉水のやりすぎで逆に株を弱らせてしまう失敗や後悔をしたくないですよね。

観葉植物の水不足のサインは?と疑問に思う方もいるでしょう。

モンステラ特有の症状もあります。葉が垂れる(垂れ下がる)、葉が下を向く、株全体がうなだれる、葉が丸まる、新芽が止まった、あるいは新芽がふにゃふにゃしているといった状態は、水不足の可能性を示唆しています。

しかし、水のやりすぎによる根腐れのサインも似ているため、根腐れと水不足の見分け方が大切になります。

「モンステラが枯れる前兆は?」と不安になる前に、「元気がないサインは?」という疑問を早期に解決する必要があります。

そこでこの記事では、モンステラが見せる水不足のサインや症状を詳しく解説します。

また、根腐れとの違いを見極めるポイント、さらには葉っぱが茶色い場合に切るべきか、新芽はどこから出るのかといった疑問にもお答えします。

水不足や根腐れから復活させる方法、枯れる状態から復活させる手段まで網羅しているので、大切なモンステラを元気に育てるためのヒントが見つかるはずです。

- モンステラ特有の水不足のサインと具体的な症状

- 水不足と根腐れを見分けるための重要なポイント

- 水不足や根腐れからモンステラを復活させる方法

- 適切な水やり頻度や葉水の注意点などのケア方法

モンステラの水不足サイン・症状を見極める

- モンステラの水不足のサインと症状具体例

- 観葉植物全般の水不足サインは?

- モンステラの元気がないサインを見抜く

- 葉が垂れる(垂れ下がる)・下を向く原因

- モンステラの株が全体的にうなだれる原因と対処法

- 葉が丸まるのは水不足のサイン?

- 葉っぱが茶色い時は切るべき?その判断基準

- 新芽の成長が止まった原因とは

- 新芽がふにゃふにゃになる理由

- 新芽はどこから出てくるのか

モンステラの水不足のサインと症状の具体例

モンステラは、私たちに言葉で伝えることはできませんが、水が不足すると様々なサインや症状を通じてSOSを発信します。

これらを早期に察知し、適切に対応することが、モンステラを健やかに育てる上で大事になります。

ハリがなくなり、しおれる・垂れる(葉の変化)

最も顕著に現れるのが葉の変化です。体内の水分量が減少すると、葉の細胞内の圧力が低下し、ピンとしたハリが失われます。

- 葉全体のしおれ:

葉全体が力なく垂れ下がり、元気がない印象になります。 - 葉先・縁の垂れ:

特に葉の先端や縁部分が下向きに垂れやすくなります。 - 触感の変化:

普段はしっかりしている葉が、触ると柔らかく感じられたり、「ふにゃっ」とした感触になったりします。これは水分不足により葉の組織が柔軟性を失っている状態を示唆しています。

土と鉢の状態(乾燥と軽さ)

土の状態を確認することは、水不足を判断する上で基本的ながら非常に確実な方法です。

- 土の乾燥:

鉢土の表面が乾いているのはもちろん、指を第二関節(数センチ)まで入れてみて、内部まで乾燥し、土が指につかない、またはポロポロと崩れる状態であれば水が必要です。 - 鉢の軽さ:

水分を含んだ土は重いため、鉢を持ち上げてみて普段より明らかに軽い場合は、土中の水分が大幅に減少していると考えられます。

葉の色や形の変化

水不足が慢性化したり、進行したりすると、葉の色や形にも変化が現れることがあります。

- 葉色の変化:

鮮やかな緑色が薄くなり、全体的に色あせたような印象になったり、黄色っぽく変色したりします。

これは、水分不足によって光合成などの生理機能が低下していることを示します。

ただし、黄変は他の要因(根腐れ、日照不足、肥料の問題、葉の老化など)でも起こるため、他のサインと合わせて判断することが求められます。 - 葉が丸まる: 葉が内側や外側にカールするように丸まることがあります。

これは、葉の表面積を減らして水分蒸散を抑制しようとする、植物自身の防御反応と考えられます。

新芽への影響(成長が止まる・枯れる)

水不足は、成長活動が活発な新芽にも大きな影響を及ぼします。

- 成長の鈍化・停止:

水分が不足すると、新しい芽を伸ばすためのエネルギーや物質輸送が滞り、成長スピードが著しく低下したり、完全に止まってしまったりします。 - 新芽の枯れ:

期待していた新芽が展開する前に茶色く変色したり、そのまま枯れてしまったりする場合、水不足が原因の一つとして考えられます。

新芽は特に水分を必要とするため、水不足の影響を受けやすい部分です。

これらのサインや症状は、モンステラが水分を必要としている明確な合図です。

見られた場合は、まず土の状態を確認し、乾燥していれば速やかに水やりを行いましょう。

ただし、症状が根腐れと似ている場合もあるため、土が湿っているのにこれらの症状が出ている場合は、安易に水を与えず、他の原因を疑う必要があります。

観葉植物全般の水不足サインは?

前のセクションではモンステラ特有の水不足のサインについて詳しく見てきました。

ここでは、モンステラを含む多くの観葉植物に共通して見られる、より一般的な水不足のサインについて解説します。

これらの普遍的なサインを知っておくことで、さまざまな種類の植物が出すSOSをより的確に捉えることができるでしょう。

土の状態の変化:乾燥のサインを見極める

植物の種類に関わらず、土の状態は水不足を知る上で最も基本的な手がかりとなります。

- 見た目と手触り:

土の色が薄茶色に変わり、表面が乾いているのは初期サインです。

さらに、指を土に数センチ入れてみて、内部まで湿り気がなくサラサラしている状態であれば、水が必要なサインと判断できます。 - 重さ:

鉢を持ち上げてみて、水やり後の重さと比べて明らかに軽くなっている場合も、土中の水分が減少している明確な証拠です。 - 土の収縮:

極度の乾燥状態が続くと、土が固く収縮し、鉢の内壁との間に隙間が見られることがあります。

これによって鉢に水をそそいでもその隙間から水が流れ出てしまい、根が水分を吸収しづらくなります。

植物体の変化:元気のなさを示すサイン

前述のモンステラのサインと重複する部分もありますが、多くの観葉植物は水分が不足すると、以下のような見た目の変化を示します。

- 葉や茎のしおれ:

植物体内の水分圧が低下し、葉や茎がハリを失い、ぐったりとした印象になります。葉が下向きになるのが典型的です。 - 葉の色・質感の変化:

鮮やかな緑色が褪せたり、黄色っぽくなったりすることがあります。

また、葉の表面のツヤがなくなり、カサついた質感になることも水不足の兆候です。 - 成長の停滞:

水は植物の成長に不可欠です。水不足の状態では、新しい葉の展開が遅れたり、生育期にも関わらず成長が止まってしまったりします。

開花する植物では、蕾が落ちる原因にもなり得ます。

ただし、ここで挙げたサインの中には、根腐れや病気、日照不足など、水不足以外の原因でも現れるものがあります。

特に、「土が湿っているのに葉がしおれている」場合は、水不足ではなく根腐れの可能性が高いと考えられます。

モンステラで具体的に見られたサインと、これらの一般的なサインを照らし合わせ、土の状態や育成環境を総合的に判断することが大切です。

次のセクションでは、モンステラの「元気がない」その他のサインについて、さらに詳しく掘り下げていきます。

モンステラの元気がないサインを見抜く

「なんとなく元気がない」と感じるモンステラの不調は、様々な原因によって引き起こされます。

水不足や根腐れはその代表例ですが、それ以外にも注意すべきサインがあります。

これらの微細な変化に気づき、原因を早期に特定することが、モンステラを健康に保つための鍵となります。

葉の異常(色・形・質感の変化)

葉はモンステラの健康状態を映す鏡です。細やかな観察が元気がないサインを見つける手がかりとなります。

- ハリ・ツヤがない:

健康な葉は、ピンとしたハリと自然な光沢を持っています。

葉全体がぐったりしていたり、ツヤがなくくすんで見えたりする場合は、何らかの不調が考えられます。 - 変色する:

- 黄変:全体的に黄色っぽくなる、葉脈を残して黄色くなるなど。原因は水不足、根腐れ、日照不足、肥料過不足、葉の老化など多岐にわたります。

- 茶変・黒変:葉先や縁から茶色く枯れ込む、黒い斑点が出るなど。葉焼け、根腐れ、病気、寒さによるダメージなどが考えられます。

- 形の異常:

- 葉が丸まる:水不足、乾燥、葉焼け、根の問題、害虫などが原因として挙げられます。

- 穴が開かない・切れ込みが入らない:特に新しい葉でこの傾向が見られる場合、日照不足や株の未熟さ、栄養不足などが考えられます。

momo

momo葉が黄色くなった時、水不足なのか、根腐れなのか、それとも日照不足…?原因が一つじゃなくて、特定するのが本当に難しいんですよね。私も最初は原因がわからず、いろいろ試行錯誤しました。

茎と株元のチェック(徒長や腐敗の兆候)

茎や株元の状態も、見逃せないチェックポイントです。

- 徒長(とちょう):

茎が間延びして細長く、ひょろひょろと頼りない状態になること。

主に日照不足が原因で、光を求めて無理に伸びようとした結果です。

株全体のバランスが悪くなり、病害虫にも弱くなります。 - 株元・茎の軟化・黒ずみ:

触ってみてブヨブヨと柔らかい感触があったり、色が黒っぽく変色していたりする場合は、根腐れが地上部にまで進行している可能性が高い危険なサインです。 - 土からの異臭:

鉢土から腐敗臭(生ゴミのような臭い)やカビ臭さがする場合は、土中で根腐れが進行している可能性を強く示唆します。

成長の停滞(生育期なのに動かない)

モンステラの主な生育期は春から秋です。この期間に成長が見られないのは異常のサインかもしれません。

- 新芽が出ない:

適切な環境下にも関わらず、長期間新しい芽が出てこない。 - 新芽の成長停止:

出てきた新芽が途中で成長を止めてしまう、または開かずに枯れてしまう。

これらの原因としては、根詰まり、根腐れ、深刻な栄養不足、極端な環境ストレスなどが考えられます。

土と鉢の状態(過湿や過乾燥、根詰まり)

土壌環境はモンステラの健康に直結します。

- 土が乾かない:

水やり後、数日経っても土が湿ったままである。根腐れ、排水不良、日照不足、風通しの悪さなどが原因です。 - 土がすぐに乾きすぎる:

水を与えてもすぐに土がカラカラになる。根詰まりにより、土の保水スペースがなくなっている可能性があります。 - 鉢底からの根のはみ出し:

鉢底の穴から根が見えたり、飛び出したりしている。これは根詰まりの明確なサインです。

害虫の発生

葉や茎に異常がないか、細部まで確認しましょう。

- 葉のベタつき:

カイガラムシやアブラムシなどの排泄物(甘露)が付着している可能性があります。これらの害虫は植物の汁を吸って弱らせます。 - 白い綿状のものや茶色い殻:

カイガラムシが付着しているサインです。 - 葉のカスリ状の白い斑点:

ハダニが発生している可能性があります。葉裏に細かいクモの巣のようなものが見られることもあります。

まさか、葉のベタつきが害虫のサインだったとは思いませんでした。よく見たら、茎に小さなカイガラムシがびっしり…!元気がない原因はこれだったのかと、観察の大切さを痛感した出来事です。

モンステラの元気がないサインは多岐にわたります。一つのサインだけでなく、葉、茎、根元、土、成長の様子、そして育成環境全体を総合的に観察し、原因を丁寧に探っていくことが、的確な対処と回復への道筋をつけるために大切です。

葉が垂れる(垂れ下がる)・下を向く原因

モンステラの象徴とも言える大きく美しい葉が、力なく垂れたり、下を向いたりするのは、見ている側にとっても心配になる光景です。

この症状は、モンステラが何らかのストレスや問題を抱えているサインであり、原因を正しく突き止めることが解決への第一歩となります。

考えられる主な原因を詳しく見ていきましょう。

1. 水不足

最も頻繁に見られる原因です。

植物は根から吸収した水を葉まで運び、細胞の圧力(膨圧)によって葉の形を保っています。

土中の水分が不足すると、この膨圧が維持できなくなり、葉がしおれて垂れ下がります。

- 確認ポイント:

土が乾燥しているか(表面だけでなく内部も)、鉢が軽くなっていないか。 - 対処法:

土が乾いていれば、鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと水を与えます。

2. 水のやりすぎ(根腐れ)

意外に思われるかもしれませんが、水の与えすぎによる根腐れも、結果的に葉が垂れる原因になります。

根が腐ってしまうと、水分を吸収する能力が著しく低下、あるいは失われます。

そのため、土は湿っているにも関わらず、地上部は水不足と同じような状態になり、葉が下を向くのです。

- 確認ポイント:

土が常に湿っている、土から異臭がする、株元が黒ずんだり柔らかくなったりしている、水を与えても症状が改善しない、むしろ悪化する。 - 対処法:

水やりを中止し、土を乾燥させます。症状が改善しない場合や進行している場合は、植え替えを行い、腐った根を取り除く必要があります。

葉が垂れているのに土はしっかり湿っている…。『水は足りているはずなのに、なぜ?』とパニックになったことがあります。それがまさに根腐れのサインで、危うく水をやりすぎてしまうところでした。

3. 日照不足

モンステラはある程度の日陰には耐えますが、極端に光が不足すると、光合成が十分に行えずに株全体のエネルギーが低下します。

その結果、葉を支える力が弱まり、垂れてくることがあります。茎がひょろひょろと伸びる徒長を伴うことも多いです。

- 確認ポイント:

置いている場所が暗すぎないか、徒長の兆候はないか。 - 対処法:

レースカーテン越しの日が入る場所など、より明るい環境に移動させます。

ただし、急に強い光に当てると葉焼けすることがあるため、徐々に慣らします。

4. 環境の急変・ストレス

植物は環境の変化に敏感です。購入したばかり、植え替え直後、置き場所を大きく変えた(室内から屋外へ、暗い場所から明るい場所へなど)後などに、一時的にストレス反応として葉が垂れることがあります。

- 確認ポイント:

最近、環境を変えるような出来事がなかったか。 - 対処法:

新しい環境に慣れるまで、水やりをやや控えめにし、直射日光を避けた穏やかな場所で様子を見ます。

5. 温度ストレス(低温・高温)

モンステラの生育に適さない温度環境も、葉が垂れる原因となります。

- 低温:

特に最低気温が10℃を下回るような寒さに当たると、活動が鈍り、葉が垂れることがあります。

ひどい場合は葉が黒っぽく変色することも。 - 高温:

真夏の猛暑などで高温にさらされると、蒸散が激しくなり、水分の吸収が追いつかずにしおれて垂れることがあります。 - 確認ポイント:

置いている場所の温度、季節。 - 対処法:

適切な温度(15℃~30℃程度)が保てる場所に移動します。

冬は暖かい室内へ、夏は涼しい半日陰へ移動したり、遮光したりします。エアコンの風が直接当たらないようにすることも大切です。

6. 根詰まり

長期間植え替えをしていないと、鉢の中で根がぎゅうぎゅう詰めになり、正常な水分や養分の吸収が妨げられます。

これも葉が垂れる一因となり得ます。

- 確認ポイント:

鉢底から根が出ていないか、水やりの際に水が浸透しにくくなっていないか、最後に植え替えたのはいつか。 - 対処法:

根詰まりを起こしている場合は、生育期(春~秋)に一回り大きな鉢に植え替えます。

このように、葉が垂れる(垂れ下がる)・下を向くという症状には複数の原因が考えられます。

土の状態、水やりの頻度、置き場所の環境(光、温度)、植え替えの履歴などを丁寧に確認し、原因を絞り込むことが、モンステラを元気な姿に戻すための第一歩です。

モンステラの株が全体的にうなだれる原因と対処法

葉だけでなく、株全体がぐったりと力なくうなだれる様子は、植物が深刻な危機に瀕している可能性を示す重大なサインです。

単に葉が垂れる場合よりも緊急性が高く、迅速かつ的確な原因究明と対処が求められます。

考えられる主な原因とその対処法を理解し、手遅れになる前に行動しましょう。

原因1:深刻な水不足

長期間の水やり忘れや、土壌が極度に乾燥して水を弾くようになってしまった場合など、植物全体が深刻な水分不足に陥ると、株全体がうなだれます。

細胞から水分が失われ、植物体を支えることができなくなっている状態です。

- 見分け方:

土がカラカラに乾いている。鉢が非常に軽い。葉だけでなく茎にもハリがない。 - 対処法:

- 速やかな水やり:まずは鉢底から水が流れ出るまで、たっぷりと水を与えます。

- 腰水(こしみず):土が水を弾いてしまうほど乾燥している場合は、バケツなどに水を張り、鉢ごと50~60分浸けて、土全体に確実に水を浸透させます。

- 養生:水やり後は、直射日光の当たらない明るい日陰に置き、回復を待ちます。すぐに元気にならなくても、数時間~1日程度様子を見ましょう。回復が見られたら、通常の管理に戻しますが、水切れさせないよう注意します。

原因2:重度の根腐れ

水のやりすぎ、鉢の排水不良、長期間の過湿状態などが原因で、根の大部分が腐敗してしまうと、植物は水分や養分を吸収できなくなります。

これは、結果的に深刻な水不足と同じ状態を引き起こし、株全体をうなだれさせます。

根腐れは進行すると回復が非常に困難になります。

- 見分け方:

土が常に湿っている、またはジメジメしている。土や鉢底から異臭(腐敗臭)がする。株元や茎が黒ずんでブヨブヨしている。水を与えてもうなだれた状態が改善しない、むしろ悪化する。 - 対処法:

- 根の状態確認:鉢から株を慎重に取り出し、根の状態を確認します。

- 腐敗部分の除去:黒く変色し、ドロドロに溶けている、またはスカスカになっている腐った根を、清潔なハサミで全て切り落とします。少しでも残っていると、そこから再び腐敗が広がる可能性があります。

- 健康な根の確認:白~薄茶色でハリのある健康な根がどれだけ残っているか確認します。

- 植え替え:健康な根が十分に残っている場合は、株の大きさに合わせて(場合によっては以前より小さい鉢に)新しい水はけの良い土で植え替えます。傷んだ葉や茎も整理します。植え替え直後は水やりを控え、明るい日陰で養生します。

- 挿し木での再生:健康な根がほとんど残っていない場合は、株全体の復活は絶望的です。しかし、茎の上部などにまだ緑色でしっかりした部分が残っていれば、それを切り取って挿し木や水挿しを行い、新しい株として再生を試みることができます。

原因3:極端な温度ストレス(低温・高温)

モンステラの耐えられる温度範囲を大きく超える環境に長時間置かれると、細胞レベルでダメージを受け、株全体がうなだれることがあります。

- 低温:

特に5℃以下の低温にさらされると、凍害を起こし、細胞が破壊されることがあります。 - 高温:

35℃を超えるような猛暑や、強い西日に長時間当たると、極度のストレスでぐったりすることがあります。 - 見分け方:

置かれていた場所の温度、季節、天候。葉が黒ずんだり(低温)、葉焼けを起こしたり(高温)している場合もあります。 - 対処法:

- 速やかな移動:直ちに適切な温度環境(15℃~30℃が理想)の場所に移動させます。

- 養生:寒さでダメージを受けた場合は、暖かい室内で乾燥気味に管理し、回復を待ちます。暑さでダメージを受けた場合は、涼しい半日陰に移し、葉水で温度を下げつつ、土が乾いていれば水を与えます。ダメージが大きい場合は、回復に時間がかかるか、回復しないこともあります。

株全体がうなだれるという症状は、モンステラにとって非常に危険な状態です。

原因を冷静に、かつ迅速に見極め、それぞれの状況に応じた適切な対処を行うことが、救命の可能性を高める唯一の方法と言えます。

葉が丸まるのは水不足のサイン?

モンステラの葉が、本来の平らな状態ではなく、内側や外側に向かってカールするように丸まる現象が見られることがあります。

これは植物が示す変化の一つであり、水不足もその原因の一つとして考えられますが、それだけが原因とは限りません。

他の可能性も考慮に入れ、総合的に判断することが大切です。

水不足が原因の場合

植物は、体内の水分が不足すると、葉からの水分蒸散(葉の気孔から水蒸気を放出すること)を抑制しようとします。

葉を丸めることで、日光に当たる面積や空気に触れる面積を減らし、水分の損失を最小限にしようとするのです。

- 特徴:

葉全体のハリがなくなり、しおれた感じを伴うことが多い。

土が乾燥している、鉢が軽いといった他の水不足のサインと同時に現れることが多い。 - 対処:

土の状態を確認し、乾燥していればたっぷりと水を与えることで、葉が元の状態に開いてくることが期待できます。

空気中の湿度が低い(乾燥)場合

特に冬場の暖房使用時や、エアコンが効いた乾燥した室内では、空気中の湿度が低くなります。

すると、葉からの水分蒸散が過剰になり、葉が乾燥して丸まることがあります。

水やりは適切にしていても、空気の乾燥だけでこの症状が出ることがあります。

- 特徴:

土は湿っていても葉が丸まる。葉先が茶色く枯れ込んでくることもある。 - 対処:

霧吹きで葉水を与える(1日数回)、加湿器を使用する、濡れタオルを近くに干すなどして、株周りの湿度を高める工夫をします。

強い光(直射日光)によるストレス・葉焼け

モンステラは強い直射日光を嫌います。

強い光にさらされると、葉焼け(葉が茶色く変色する)を起こす前段階として、葉が防御反応で丸まることがあります。

また、葉の温度が上がりすぎるのを防ぐためとも考えられます。

- 特徴:

直射日光が当たる場所に置いている。葉焼けの兆候(部分的な変色)が見られることもある。 - 対処:

レースカーテン越しの日が入る場所や、明るい日陰など、より光の弱い場所に移動させます。

根の問題(根詰まり・根腐れ)

根詰まりや根腐れによって、根が正常に機能しなくなると、水分や養分をうまく吸収できなくなります。

これは結果的に地上部に水不足と同様の症状を引き起こし、葉が丸まる原因となることがあります。

- 特徴:

土が常に湿っている(根腐れ)またはすぐに乾きすぎる(根詰まり)、生育期なのに成長が見られない、鉢底から根が出ている(根詰まり)などのサインを伴うことがある。 - 対処:

根詰まりや根腐れが疑われる場合は、植え替えを行い、根の状態を確認し、整理する必要があります。

害虫の発生

ハダニ、アブラムシ、カイガラムシなどの害虫が葉に寄生し、樹液を吸うことで葉が変形し、丸まったり歪んだりすることがあります。

- 特徴:

葉の裏や付け根などに小さな虫が付着している、ベタつきがある、白い斑点やクモの巣のようなものが見られる。 - 対処:

害虫の種類に応じた駆除を行います。薬剤を使用するか、数が少なければ水で洗い流したり、ティッシュで拭き取ったりします。

このように、モンステラの葉が丸まる原因は多岐にわたります。

「水不足かな?」とすぐに判断するのではなく、まずは土の乾湿状態を確認し、もし土が湿っているようであれば、湿度、光の強さ、根の状態、害虫の有無などを順にチェックしていくことが、的確な原因特定と解決につながります。

葉っぱが茶色い時は切るべき?その判断基準

モンステラを育てていると、葉の一部や全体が茶色く変色してしまうことがあります。

見た目も気になりますし、植物の健康状態への影響も心配になりますよね。

そこでこの見出しでは、茶色い葉っぱを切るべきか、それともそのままにしておくべきか、その判断基準と適切な対処法について解説します。

まず理解しておくべき点は、一度茶色く変色・枯死してしまった葉の組織は、残念ながら元の緑色に戻ることはないということです。

光合成能力も失われているか、著しく低下しています。

切るべき場合の判断基準

以下のような場合は、茶色い葉っぱを切ることを推奨します。

- 見た目の問題:

茶色い部分が大きく目立ち、モンステラの観賞価値を著しく損ねている場合。

インテリアとして楽しむ上で、枯れた部分は取り除いた方がすっきりします。 - 病気や害虫が原因の場合:

炭そ病などの病気の斑点、あるいは害虫の被害によって茶色くなっている場合は、他の健康な葉への感染拡大を防ぐために、切ることが不可欠です。病変部を含む葉や、場合によっては茎ごと切り取り、速やかに処分します。 - 枯れの範囲が広い・完全に枯れている場合:

葉の大部分が茶色くなり、明らかに枯れて乾燥している、または腐っている場合。

このような葉は、株全体のエネルギーを無駄に消費させるだけでなく、放置するとカビや病気の温床になる可能性があります。 - 風通しを改善したい場合:

枯れた葉が密集していると、株全体の風通しが悪くなることがあります。

風通しを良くして他の葉の健康を保つためにも、不要な枯れ葉は取り除きましょう。

切らない方が良い場合(様子を見る場合)

以下のような場合は、必ずしもすぐに切る必要はなく、様子を見ても良いでしょう。

- 軽微な変色:

葉の先端や縁がほんの少し茶色くなっているだけで、範囲が非常に小さい場合。

特に冬場の乾燥などで起こりやすい軽微なダメージは、株全体の健康に大きな影響を与えないことも多いです。

無理に切ると、かえって切り口からダメージが広がる可能性もゼロではありません。 - 原因が老化の場合:

モンステラも新陳代謝によって古い葉は自然に黄色~茶色くなって枯れていきます。

通常は下の方の葉から順番に起こります。

他に不調のサインがなく、新しい葉が元気に育っているなら、自然に枯れ落ちるのを待っても問題ありません(ただし、見た目が気になるなら切っても構いません)。 - 原因が不明確で、他に元気がないサインもない場合:

なぜ茶色くなったのかはっきりせず、株全体としては元気に見える場合。

慌てて切る前に、水やりや置き場所などの管理方法を見直し、しばらく様子を見るという選択肢もあります。

葉先がほんの少し茶色くなった時、『見た目は悪いけど、切ったらもっと広がるかも…』と、切るべきか本当に悩みました。結局、その時は原因だった乾燥対策(葉水)を徹底したら、それ以上広がらなかったので切らずに済みました。

茶色い葉を切る方法

切ると判断した場合、以下の点に注意して行います。

- 道具:

清潔で切れ味の良いハサミや剪定バサミを使用します。

使用前後にアルコールなどで消毒すると、病気の感染リスクを減らせます。 - 切る位置:

- 部分的な場合: 茶色くなった部分のみを、葉の形に沿って切り取ります。この時、健康な緑色の部分をわずかに(数ミリ程度)残して切ると、切り口からの枯れ込みを防ぎやすいと言われています。

- 全体が枯れている場合: 葉の付け根、つまり葉柄(ようへい)の根元から切り取ります。

- 切った後のケア:

切ること自体が植物にとってストレスになることもあります。

切った後は、その原因(葉焼け、水不足、根腐れなど)に応じた適切なケアを継続することが大切です。

茶色い葉っぱを切るかどうかは、状況に応じた判断が必要です。

見た目、原因、範囲などを考慮し、モンステラの健康を第一に考えて対処しましょう。

モンステラの樹液に注意!

モンステラの葉や茎を切ると、白い樹液が出ることがあります。

この樹液にはシュウ酸カルシウムが含まれており、皮膚に付くと炎症やかぶれを引き起こす可能性があります。

特に肌の弱い方は、剪定作業を行う際は手袋を着用することをおすすめします。

また、樹液が目や口に入らないよう注意し、作業後は手や道具をよく洗いましょう。

ペットや小さなお子様がいるご家庭では、切った葉や茎を誤って口にしないよう、速やかに片付けることが大切です。

新芽の成長が止まった原因とは

モンステラから新しい芽が出てくるのを発見するのは、育てる喜びの一つです。

しかし、その新芽が順調に育たず、途中で成長が止まってしまうことがあります。

この背後には、モンステラが何らかのストレスや問題を抱えている可能性があり、原因を理解して対処することが求められます。

1. 根の問題(根詰まり・根腐れ)

新芽の成長には、根からの活発な水分と養分の吸収が不可欠です。

根に問題があると、新芽を育てるためのエネルギーが不足し、成長が止まってしまいます。

- 根詰まり:

長期間植え替えをしていないと、鉢の中で根が密集し、新しい根を伸ばすスペースがなくなります。

これにより、水や養分の吸収効率が低下します。

- サイン:鉢底から根が出ている、水はけが悪い、水やりしてもすぐに土が乾く、株全体の成長が鈍い。

- 対処法:生育期(春~秋)に一回り大きな鉢に植え替える。

- 根腐れ:

水のやりすぎや排水不良により根が腐ると、根の機能が失われ、水分・養分を吸収できなくなります。

- サイン:土が常に湿っている、異臭がする、株元が黒ずむ、葉が黄色くなる・垂れる。

- 対処法:植え替えを行い、腐った根を除去し、新しい土に植え直す。水やりを控えて乾燥気味に管理する。

2. 水分・養分バランスの乱れ

- 水不足:

特に新芽が伸びる生育期には、十分な水分が必要です。

水やりが不足すると、成長が止まる原因になります。

- サイン:土が乾燥している、葉がしおれている。

- 対処法:土の乾燥を確認し、適切な頻度と量で水やりを行う。

- 栄養不足:

新芽の成長には多くのエネルギー(栄養)が必要です。

特に長期間肥料を与えていない場合、土中の栄養分が枯渇し、成長が止まることがあります。

- サイン:葉の色が薄い、株全体の生育が悪い。

- 対処法:生育期に、規定の濃度・頻度で観葉植物用の肥料を与える。

- 肥料過多:

逆に肥料を与えすぎると「肥料焼け」を起こし、根がダメージを受けて成長が止まることもあります。

- サイン:葉先が茶色く枯れる、土の表面に白い結晶が見られることがある。

- 対処法:肥料を一旦中止し、水やりで余分な肥料分を洗い流す。

3. 環境的要因

- 日照不足:

光合成は成長のエネルギー源です。光が不足すると、新芽を育てるためのエネルギーが作れず、成長が止まりやすくなります。

- サイン:茎がひょろひょろ伸びる(徒長)、葉の色が薄い、葉の切れ込みが入らない。

- 対処法:より明るい場所(レースカーテン越しなど)に移動する。

- 温度:

モンステラの生育適温(15℃~30℃)から外れた環境が続くと、成長が鈍化・停止します。

特に低温(10℃以下)は成長を著しく妨げます。

- サイン:冬場や寒い場所に置いている。

- 対処法:適切な温度が保てる場所に移動する。

- 急激な環境変化・ストレス:

植え替え直後、購入直後、置き場所の大きな変更などは、植物にとってストレスとなり、一時的に成長を止めることがあります。

- サイン:環境を変えた直後である。

- 対処法:新しい環境に慣れるまで、刺激を避け(頻繁な移動や施肥を控えるなど)、静かに見守る。

新芽の成長が止まった場合は、これらの原因を一つずつチェックし、モンステラが置かれている環境や管理方法を見直すことが大切です。

適切なケアを施せば、多くの場合、再び成長を再開してくれるでしょう。

新芽がふにゃふにゃになる理由

モンステラから顔を出した新芽が、期待していたような力強さがなく、ハリがなく弱々しい「ふにゃふにゃ」とした状態になっていることがあります。

新芽は元来、成熟した葉よりも柔らかいものですが、明らかに元気がない、あるいは奇形になっている場合は、何らかの生育上の問題がある可能性があります。

その主な理由を探ってみましょう。

1. 日照不足:光を求めるサイン

最も一般的な理由の一つが、光の不足です。

十分な光が得られない環境では、新芽は限られた光を最大限に受けようとして、正常な形態をとれずに弱々しく成長することがあります。

- メカニズム:

光合成が不十分だと、新芽を構成する細胞や組織を頑丈に作るためのエネルギーが不足します。

また、光を求めて茎が間延び(徒長)しやすくなり、結果として葉も薄く、全体的にふにゃふにゃとした頼りない新芽になります。 - 対処法:

モンステラをより明るい場所、例えばレースカーテン越しの日光が当たるような場所に移動させます。

ただし、急に強い光に当てると葉焼けを起こす可能性があるため、徐々に慣らしていくことが大切です。

2. 水分バランスの乱れ(過湿または乾燥)

水の管理も新芽の健康に大きく影響します。

- 水のやりすぎ(根腐れ傾向):

土が常に湿っていると、根が酸素不足になり、機能が低下します(根腐れ)。

これにより、新芽に必要な水分や養分が適切に供給されず、健全な成長が妨げられ、ふにゃふにゃになることがあります。 - 水不足:

新芽は特に水分を必要とします。水やりが不足すると、新芽まで十分な水分が行き渡らず、しおれたようにふにゃふにゃになることがあります。 - 対処法:

土の乾湿状態を指で確認し、適切な水やり(土の表面が乾いたらたっぷりと与え、受け皿の水は捨てる)を徹底します。

根腐れが疑われる場合は、植え替えなどの処置が必要になることもあります。

3. 根詰まり

鉢の中で根がぎゅうぎゅう詰めになっている根詰まりの状態では、新芽の成長に必要な水分や養分が十分に吸収できません。

これが理由で、新芽が弱々しく育つことがあります。

- 対処法:

鉢底から根が出ていたり、水の吸収が悪くなっていたりする場合は、適切な時期(生育期)に植え替えを行い、根の環境を改善します。

4. 栄養不足

新芽が勢いよく成長するためには、十分な栄養が必要です。特に、長期間肥料を与えていない場合や、古い土のまま育てている場合、栄養不足が新芽の生育不良を招き、ふにゃふにゃに見えることがあります。

- 対処法: モンステラの生育期(春~秋)には、観葉植物用の肥料を適切な濃度と頻度で与えます。

5. 環境ストレス

植え替え、購入、置き場所の変更など、環境が急に変わった直後は、モンステラがストレスを感じ、一時的に新芽の成長が悪くなったり、弱々しくなったりすることがあります。

- 対処法:

新しい環境に慣れるまで、極端な管理(頻繁な水やりや施肥)を避け、安定した場所で静かに見守ります。

新芽がふにゃふにゃしている場合、まずは日照条件と水やりの状況を見直すことから始めましょう。

それでも改善が見られない場合は、根の状態や肥料、環境ストレスなど、他の可能性を探っていくことが、元気な新芽を育てるためのステップとなります。

新芽はどこから出てくるのか

モンステラの新芽がどこから、どのようにして出てくるのかを知っておくと、その成長の様子をより深く楽しむことができますし、剪定や株分けといったお手入れをする際にも役立ちます。

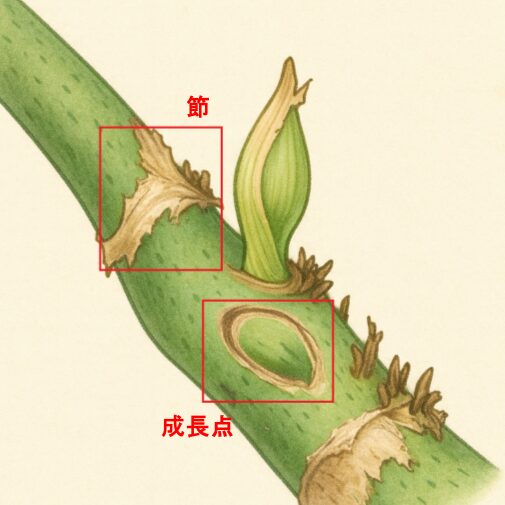

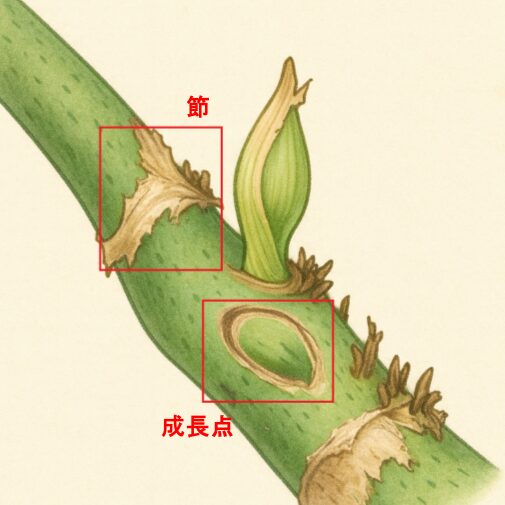

基本は「節(ふし)」から

モンステラの新芽が発生する基本的な場所は、「節(ふし)」と呼ばれる茎の部分です。

節とは、植物の茎において、葉が付いている(または付いていた)箇所や、気根(茎から出る茶色い根)が生えている箇所のことを指します。

よく見ると、茎には少し膨らんでいたり、輪のような模様があったりする部分があり、これが節にあたります。

成長点(腋芽)の存在

それぞれの節には、通常、「成長点(せいちょうてん)」または「腋芽(えきが、わきめ)」と呼ばれる、新芽になる元が備わっています。

成長点は、既存の葉の付け根、具体的には葉柄(ようへい:葉と茎をつなぐ軸)が茎に接続している部分のすぐ上あたりに、小さな膨らみや突起として存在します。

若い株や節間が詰まっている株では、外から見えにくいこともあります。

この成長点が、適切な条件下(温度、光、水分など)で活動を開始すると、分裂・伸長して新しい茎や葉を形成します。これが私たちが見る「新芽」となります。

新芽の出現パターン

- 頂芽(ちょうが):

茎の先端にある成長点からは、主に茎を上に伸ばしていくための芽が出ます。 - 腋芽(えきが):

葉の付け根にある成長点からは、脇芽として新しい茎や葉が出てくることがあります。

特に、頂芽が傷ついたり、剪定されたりすると、その下にある腋芽が活性化して伸びてくることが多いです。

これにより、株が枝分かれしてボリュームを増していきます。 - 不定芽(ふていが):

稀に、節以外の場所(例えば気根の途中など)から芽が出てくることもありますが、これは例外的です。

新芽の形状

モンステラの新芽は、特徴的な形で現れます。

- ドリル状:

最初は、葉が固く巻かれた、まるでドリルの先端のような形で出てきます。

これは、柔らかい新芽を保護するための形状と考えられます。 - 展開:

時間の経過とともに、このドリル状の新芽が徐々にほどけるように開き、やがてモンステラ特有の葉の形になります。

若い葉には切れ込みがないことも多いですが、成長するにつれて切れ込みや穴が現れてきます。

モンステラの新芽がどこから、どのように出てくるのかを知ることで、例えば挿し木をする際には必ず「節」を含むようにカットする必要があることや、剪定する位置によって次に出てくる芽の場所が変わることなどが理解できます。

生命の神秘を感じさせる新芽の成長過程を、ぜひ注意深く観察してみてください。

モンステラの水不足サイン・症状への正しい対処法

- 水やりサインと頻度の目安

- 葉水のやりすぎが招くトラブル

- 根腐れのサインは?水不足との見分け方も

- 根腐れからの復活は可能か

- 枯れることから復活させる方法

- まとめ:モンステラの水不足サイン・症状を理解しよう

水やりサインと頻度の目安

モンステラを健康に育てるためには、水の与えすぎ(根腐れ)も、与えなさすぎ(水不足)も避けなければなりません。

その鍵を握るのが、適切な水やりサインの見極めと、環境に応じた頻度の調整です。

画一的なスケジュールではなく、モンステラの状態を観察することが何よりも大切になります。

水やりサイン:いつ水を与えるべきか?

モンステラが水を必要としているサインは、主に土の乾燥具合で判断します。

以下の方法で確認しましょう。

- 土の色を見る:

土の表面の色を観察します。湿っている土は色が濃く(黒っぽく)、乾いてくると色が薄く(白っぽい茶色に)なります。

表面が白っぽくなってきたら、乾燥が始まっている合図です。 - 土を触る:

最も確実な方法です。

鉢土の表面だけでなく、指を第二関節(約2~3cm)まで差し込んでみてください。

- 水やりOKのサイン:指に土がほとんど付かず、サラサラしている。土の冷たさを感じない。

- まだ待つサイン:指に湿った土が付く。土のひんやりとした冷たさを感じる。

- 鉢の重さを確認する:

水やり後の鉢の重さを体感で覚えておきます。

次に水やりを検討する際に鉢を持ち上げてみて、明らかに軽くなっていれば、土中の水分が減っている証拠です。

特に大きな鉢で、指で内部を確認しにくい場合に有効な方法です。 - 割り箸や水分計を使う:

土に木製の割り箸などを挿しておき、抜いたときに湿っていなければ乾燥していると判断できます。

また、市販の水分計(サスティーなど)を使えば、色の変化で土中の水分量が視覚的に分かり、水やりサインをより簡単に把握できます。

水やりの頻度の目安:季節と環境による調整

水やりの頻度は、「何日に1回」と固定するのではなく、上記の水やりサインに基づいて行うのが基本です。

しかし、季節や環境によって土の乾くスピードは大きく変わるため、おおよその目安を知っておくと管理しやすくなります。

季節ごとの水やり頻度の目安

| 季節 | 時期 | 状態 | 頻度の目安 | 注意点 |

|---|---|---|---|---|

| 春 | 3月~5月 | 生育期開始、気候が穏やか | 4日~7日に1回程度 | 土の表面が乾いたら与える。朝晩の冷え込みに注意。 |

| 夏 | 6月~9月 | 生育旺盛期、高温で乾燥しやすい | 2日~5日に1回程度 | 土の表面が乾いたら与える。水切れに注意。朝夕の涼しい時間帯に水やり。 |

| 秋 | 10月~11月 | 生育が緩やかに、徐々に気温低下 | 5日~10日に1回程度 | 土の表面が乾いてから1~2日後に与える。頻度を徐々に減らしていく。 |

| 冬 | 12月~2月 | 休眠期、低温で土が乾きにくい | 1週間~2週間に1回程度 | 土が中までしっかり乾いてから与える。水のやりすぎ(根腐れ)に特に注意。暖かい日の午前中に。 |

注意: 上記はあくまで一般的な目安です。日当たり、風通し、鉢の材質(素焼きは乾きやすい、プラ鉢は乾きにくい)、土の種類、株の大きさによって乾く速さは異なります。必ず土の状態を確認して水やりを行ってください。

水やりの量と方法の基本

- 量:与えるときは、鉢底の穴から水が十分に流れ出るまでたっぷりと与えます。

- 方法:水流で土がえぐれないように、ジョウロなどで株元に優しく、鉢全体に行き渡るように与えます。

- 受け皿の水:鉢底から流れ出た水が受け皿に溜まった場合は、必ず捨てます。放置すると根腐れや害虫の原因となります。

正しい水やりサインを見極め、環境に合わせた頻度で適切な量の水を与えることが、モンステラを元気に育てるための最も基本的なステップです。

葉水のやりすぎが招くトラブル

葉水は、モンステラの葉の湿度を保ち、美しさを維持し、害虫予防にも役立つ重要なケアです。

しかし、良かれと思って行った葉水も、頻度や方法を誤ると、かえって様々なトラブルを引き起こす原因となり得ます。

「やりすぎ」が招く主な問題点を理解し、適切な葉水を心がけましょう。

1. 病気の発生リスク増加

葉水をやりすぎると、葉の表面、特に葉の付け根や葉と茎の間、新芽の巻いている部分などに水分が長時間滞留しやすくなります。

特に、室内の風通しが悪い環境では、水分がなかなか蒸発しません。

このような多湿状態は、カビや細菌の繁殖に最適な環境を提供してしまいます。

- 具体的な病気:

灰色カビ病(葉に灰色のカビが生える)、炭そ病(黒~褐色の斑点ができる)、軟腐病(組織が腐って溶ける)などのリスクが高まります。 - サイン:

葉に不自然なシミや斑点ができる、葉が部分的に腐る、カビ臭がする。

2. 蒸れによる葉のダメージ

特に気温が高い夏場や、湿度が高い梅雨時期に、日中に頻繁な葉水を行うと、葉の表面温度が必要以上に上昇し、「蒸れ」の状態を引き起こすことがあります。

- 症状:

葉が水ぶくれのようになったり、ふやけて柔らかくなったり、部分的に透明感を帯びて変色したりすることがあります。

これは、葉の組織が高温多湿によってダメージを受けている状態です。

3. 水滴による葉焼け

葉の表面に残った水滴が、太陽光(特に直射日光)の下でレンズのように光を集め、その部分の温度を局所的に上昇させてしまうことがあります。

これにより、葉が焼けて茶色や黒に変色する「葉焼け」が起こる可能性があります。

- 対策:

葉水は直射日光下を避け、比較的涼しい時間帯(朝や夕方)に行うのが安全です。

もし日中に行う場合は、水滴が早く乾くように風通しを良くするか、ティッシュなどで軽く拭き取るなどの配慮が有効です。

4. 土壌の過湿助長(間接的)

葉水の水分が土壌に流れ落ちたり、株周りの湿度が高い状態が続くことで鉢土の乾燥が妨げられたりすると、間接的に土壌の過湿状態を招くことがあります。

これが頻繁な水やりと重なると、根腐れのリスクを高める要因となりえます。

- 対策:

葉水を行う際は、土に大量の水がかからないように注意し、鉢土の乾燥状態も併せて確認する習慣をつけましょう。

適切な葉水のポイント

葉水のやりすぎによるトラブルを避けるためには、以下の点に注意しましょう。

- 頻度:

空気の乾燥具合に応じて調整します。

乾燥しやすい冬の暖房時や夏の冷房時は1日に1~2回程度、それ以外は2~3日に1回程度を目安にし、植物や環境の状態を見て加減します。 - 時間帯:

気温が高い日中や、気温が下がる夜間(特に冬)は避けるのが基本です。

朝方や夕方の涼しい時間帯が適しています。 - 方法:

霧吹きで葉の表裏全体に、細かな霧がかかる程度に吹きかけます。

葉の付け根などに水が溜まらないように注意します。 - 換気:

葉水後は、風通しを良くして余分な水分が早く乾くようにします。

サーキュレーターなどで空気を循環させるのも効果的です。

葉水はモンステラにとって多くのメリットがありますが、何事も「適度」が大切です。

やりすぎにならないよう、植物と環境の状態をよく観察しながら行いましょう。

根腐れのサインは?水不足との見分け方も

モンステラの調子が悪く、葉が黄色くなったり垂れたりしている時、その原因として最も疑わしいのが「根腐れ」と「水不足」です。

しかし、この二つは地上部に見られる症状が似ているため、判断を誤ると逆効果の対処をしてしまい、状態をさらに悪化させてしまう可能性があります。

それぞれのサインを正確に把握し、適切な見分け方を身につけることが極めて重要です。

根腐れと水不足の比較

| チェック項目 | 根腐れのサイン | 水不足のサイン |

|---|---|---|

| 土の状態 | 常に湿っている、ジメジメ、カビ | カラカラに乾燥、軽い、鉢と土の間に隙間 |

| 臭い | 腐敗臭、カビ臭 | 基本的に無臭 |

| 葉の垂れ | あり(水やりで回復しない・悪化) | あり(水やりで回復する) |

| 葉の変色 | 黄変→茶変・黒変(下葉からが多い) | 黄変、葉先の乾燥(茶色くパリパリ) |

| 茎・株元の状態 | 黒変、軟化(ブヨブヨ)、グラグラ | 大きな変化は少ない(重度だとしわ) |

| 水やり後の反応 | 回復しない、悪化する | 数時間~半日で回復 |

| 根の状態(参考) | 黒~茶色、ドロドロ、スカスカ、ちぎれやすい | 細根が枯れている可能性はあるが、全体は比較的健全 |

最も重要な見分け方: 葉が垂れている時に、まず土の状態を確認すること。「土が湿っているのに垂れている」なら根腐れを強く疑い、「土が乾いているなら垂れている」なら水不足をまず疑います。そして、水やり後の反応を見ます。

根腐れのサイン:過湿が引き起こす根のSOS

根腐れは、主に水のやりすぎや鉢の排水不良によって土壌が常に過湿状態になり、根が酸素不足に陥って腐敗してしまう現象です。

- 土の状態:

最も重要な判断材料です。水やりをしていないのに、土がいつまでも湿っている、ジメジメしている、表面にカビが生えることがある。 - 臭い:

鉢底の穴や土の表面から、ドブのような、あるいは生ゴミが腐ったような不快な臭い(腐敗臭)がする。

カビ臭い場合もあります。 - 葉の症状:

- 下葉から徐々に黄色くなり、進行すると茶色~黒っぽく変色して枯れていく。

- 葉全体にハリがなくなり、しおれて垂れ下がる。この症状は水不足と似ていますが、根腐れの場合は水を与えても回復しない、あるいは一時的に回復してもすぐにまた垂れる、場合によってはさらに悪化するのが特徴です。

- 茎・株元の症状:

株元付近の茎が触るとブヨブヨと柔らかくなっている。

色が黒っぽく変色している。株全体がグラグラと不安定になる。 - 根の直接確認(最終手段):

鉢から株を抜いてみると、根が黒~濃茶色に変色し、ドロドロに溶けていたり、引っ張ると簡単にちぎれたりする。

健康な根は白~クリーム色で、しっかりとした弾力があります。

水不足のサイン:水分枯渇のSOS

水不足は、単純に土中の水分が不足し、根が水を吸い上げられなくなっている状態です。

- 土の状態:

土の表面だけでなく、指で触ると内部まで乾燥してカラカラになっている。鉢を持ち上げると明らかに軽い。 - 臭い:

土からの異臭は基本的にありません。 - 葉の症状:

- 葉全体のハリがなくなり、しおれて垂れ下がる。根腐れと似ていますが、水不足の場合は水を与えると数時間~半日程度で回復が見られることが多いです。

- 葉先や縁が茶色く乾燥し、パリパリになることがある。

- 葉が内側に丸まることがある。

- 茎・株元の症:

状通常、大きな変化はありませんが、極度の水不足が長期間続くと、茎にしわが寄ることがあります。

この見分け方を参考に、症状の原因を正しく判断し、適切な対処を行いましょう。

誤った判断はモンステラの状態をさらに悪化させる可能性があります。

根腐れからの復活は可能か

モンステラが根腐れを起こしてしまった場合、多くの人が「もうダメかもしれない」と諦めてしまうかもしれません。

しかし、モンステラは比較的生命力が強い植物であり、根腐れの進行度合いと対処の早さによっては、復活させることが可能です。

復活の可能性と、そのための具体的なステップについて解説します。

復活の可能性を左右する要因

根腐れからの復活が可能かどうかは、以下の要因によって大きく左右されます。

- 発見の早さ:

根腐れの初期段階(土が乾きにくい、少し異臭がするなど)で発見できれば、復活の可能性は非常に高いです。 - 健康な根の残存率:

処置の際に、白い(または薄茶色でハリのある)健康な根がどれだけ残っているかが最も重要です。

健康な根が多く残っていれば、復活のチャンスは十分にあります。 - 地上部の状態:

茎や葉にまだ緑色でしっかりした部分が多く残っているほど、復活のエネルギーを持っていると言えます。

株元まで完全に腐敗が進んでいる場合は困難です。 - 適切な処置:

腐った根を完全に取り除き、清潔な用土で植え替え、その後の養生管理を正しく行えるかどうかが復活の成否を分けます。

復活のための手順(初期~中期症状の場合)

根腐れの症状が比較的軽度から中程度で、健康な根が残っている場合に試みる復活手順です。

鉢からモンステラを慎重に取り出し、根鉢(根と土が一体になったもの)を優しく崩しながら、根の状態を詳しく観察します。

清潔なハサミやカッターナイフ(使用前後にアルコール消毒推奨)を使い、黒く変色してドロドロになったり、スカスカになったりしている腐った根を、健康な部分の少し上から全て切り落とします。

少しでも腐敗部分を残すと再発の原因になるため、徹底的に行うことが肝心です。

残った健康な根の量に合わせて、地上部の葉や茎も整理(剪定)します。

根が大幅に減った場合は、葉の数を減らしたり、大きな葉を半分にカットしたりして、根への負担を軽減します(蒸散量を減らす)。黄変した葉や傷んだ茎も取り除きます。

切り口からの病原菌侵入を防ぐため、残った根を園芸用の殺菌剤(ベンレートなど)の希釈液に短時間浸けることも有効です。

または、切り口に草木灰や癒合剤を塗布する方法もあります。

新しい、水はけが抜群に良い観葉植物用土(赤玉土や軽石の割合が多いものが望ましい)を用意します。

鉢は、残った根の量に合わせて選びます。元の鉢より小さいサイズになることもあります。鉢底石を敷き、モンステラを植え付けます。

- 水やり:

植え替え直後は水を与えず、2~3日経ってから、土の表面が乾いたら少量与える程度から始めます。

根が水を吸い上げる力が弱っているため、過湿は絶対に避けます。

発根促進剤(メネデールなど)を水やりの際に薄めて与えるのは効果的です。 - 置き場所:

直射日光の当たらない、明るい日陰で、風通しの良い場所に置きます。 - 肥料:

新しい芽が動き出すなど、回復の兆しが見られるまで、肥料は一切与えません(最低1ヶ月は様子を見る)。

復活が難しい場合

前述の通り、株元まで腐敗が進んでいたり、健康な根がほとんど残っていなかったりする場合は、株全体の復活は困難です。

このような場合は、まだ元気な部分の茎を使った挿し木や茎伏せによる「子孫を残す」方法に切り替えるのが現実的です。

根腐れからの復活は、時間と丁寧なケアが必要です。すぐに結果が出なくても、焦らずにモンステラの生命力を信じて見守りましょう。

枯れることから復活させる方法

モンステラが枯れる寸前のように見えても、完全に諦めるのはまだ早いかもしれません。

原因を正確に突き止め、適切な処置を施すことで、驚くほどの生命力を見せて復活することがあります。

枯れることから復活させるためのステップを見ていきましょう。

1. 状態の確認と原因特定

まず、枯れる原因を冷静に特定することが復活への第一歩です。

これまでのセクションで解説したように、根腐れ、深刻な水切れ、根詰まり、極端な温度ストレス、重度の病害虫被害などが考えられます。

- 根の状態:

可能であれば、株を鉢からそっと抜いて根の状態を確認します。

少しでも白くしっかりした根が残っていれば、復活の望みがあります。全体が黒く腐っていたり、乾燥してミイラ状になっていたりする場合は非常に厳しい状況です。 - 茎の状態:

茎の一部(特に株元に近い部分)にまだ緑色が残っていたり、硬さがあったりすれば、そこから再生する可能性があります。全体が茶色く乾燥している、または黒くブヨブヨしている場合は復活は困難です。 - 葉の状態:

全ての葉が枯れていても、根や茎が生きていれば復活の可能性は残ります。

2. 傷んだ部分の徹底的な除去

復活のためには、枯れる原因となっている部分や、すでに死んでしまった組織を完全に取り除くことが不可欠です。

- 枯れた葉・茎の剪定:

茶色く乾燥した葉や茎、黒く腐った茎は、健康な部分のギリギリまで、清潔なハサミで切り戻します。

どこまでが生きていてどこからが枯れているか判断が難しい場合は、少しずつ切り進め、断面が緑色でみずみずしい部分が出てくるまで切ります。 - 腐った根の除去: 根腐れが原因の場合は、「根腐れからの復活は可能か」で解説した手順に従い、腐敗した根を全て取り除きます。

3. 植え替え(根や土に問題がある場合)

根腐れ、根詰まり、土壌環境の悪化が枯れる原因であった場合は、植え替えが復活の鍵となります。

- 用土:

新しい、非常に水はけの良い用土(軽石やパーライトを多めに配合するなど)を使用します。 - 鉢:

残った根の量に合わせた、できるだけ小さな鉢を選びます。

大きすぎる鉢は過湿を招き、復活を妨げます。素焼き鉢など通気性の良いものがおすすめです。 - 植え付け:

健康な根や茎の部分を、浅めに植え付けます。グラつく場合は支柱で支えます。

4. 適切な養生管理

処置後のモンステラは非常にデリケートです。復活を促すためには、ストレスの少ない環境で慎重に管理する必要があります。

- 置き場所:

直射日光が絶対に当たらない、明るい日陰に置きます。風通しは確保しますが、強い風は避けます。 - 水やり:

植え替え直後は水を与えず、数日〜1週間様子を見ます。

その後は、土の表面が完全に乾いてから、さらに数日待って、鉢底から少し流れ出る程度の少量の水を与えます。

常に乾燥気味を心がけ、根が回復するのを待ちます。

霧吹きでの葉水は、湿度保持と葉からの水分補給に役立ちますが、やりすぎに注意し、風通しを確保します。 - 温度:

15℃~25℃程度の安定した温度を保つのが理想です。 - 肥料:

復活の兆し(新しい芽が動き出すなど)が見えるまで、絶対に肥料は与えません。弱っている株に肥料は禁物です。 - 発根促進剤:

メネデールなどの発根促進剤を、水やりの際に規定よりも薄めて与えるのは、復活を助ける効果が期待できます。

5. 挿し木や茎伏せによる再生

株本体の復活が絶望的に見える場合でも、もし茎の一部にまだ生きた部分(緑色で硬さがある部分)が残っていれば、それを切り取って挿し木や茎伏せを試みることで、新しい株として命をつなぐことができます。

これは、枯れることから復活させる最後の手段と言えるでしょう。

枯れる寸前のモンステラを復活させるには、的確な診断、丁寧な処置、そして何よりも根気強い見守りが必要です。

すぐに変化が見られなくても、モンステラの生命力を信じて、適切なケアを続けてみてください。

まとめ:モンステラの水不足サイン・症状を理解しよう

この記事を通じて、モンステラの水不足サインや症状、そしてそれに関連する様々なトラブルとその対処法について理解を深めていただけたかと思います。

大切なモンステラを元気に育てるために、以下の重要なポイントを再確認しましょう。

- 水不足の主なサインは葉のしおれ、ハリ喪失、垂れ下がり

- 土の内部までの乾燥、鉢の軽さも水不足のサイン

- 葉の黄変や丸まりも水不足の症状として現れることがある

- 新芽の成長停止は水不足の可能性を示唆

- 観葉植物全般の水不足サインも知っておくと役立つ

- 元気がないサインは水不足以外も多岐にわたるため総合的な観察が必要

- 葉が垂れる原因は水不足だけでなく根腐れ、日照不足、環境変化も

- 株全体がうなだれる場合は深刻な水不足か重度の根腐れの可能性が高い

- 葉が丸まるのは水不足、乾燥、葉焼け、根の問題、害虫などが理由

- 茶色い葉は元に戻らず、見た目や病気予防で剪定を検討する

- 茶色い葉を切る際は清潔なハサミを使い、原因に応じたケアを継続

- 新芽の成長停止は根、水分、栄養、光、温度、ストレスが原因

- 新芽がふにゃふにゃなのは主に日照不足や水分バランスの乱れ

- 新芽は基本的に茎の節(葉の付け根付近)から出てくる

- 水やりのサインは「土の表面が乾いたら」、季節や環境で頻度を調整

- 水やり量は鉢底から出るまでたっぷりが基本、受け皿の水は捨てる

- 葉水は有効だが、やりすぎは病気、蒸れ、葉焼けのトラブルを招く

- 根腐れのサインは土の過湿、異臭、葉の変色・垂れ(回復せず)、株元の軟化・黒変

- 根腐れと水不足の見分け方は土の乾湿と水やり後の反応が重要

- 根腐れは早期発見と処置で復活可能、進行度で難易度が変わる

- 枯れる状態からの復活は原因特定、傷んだ部分の除去、丁寧な養生が鍵

モンステラは比較的丈夫な植物ですが、水不足や根腐れなどのトラブルは起こり得ます。

日頃から愛情を持って観察し、小さな変化(サインや症状)に気づいてあげることが、長く元気に育てるための最も大切なポイントです。

この記事が、あなたのモンステラとの豊かなグリーンライフの一助となれば幸いです。

関連記事はこちら!

-

モンステラが大きくなりすぎ・成長しすぎた時の対処法!失敗しない剪定術

-

モンステラの土の配合はこれ!室内で虫がわかない黄金比率と作り方

-

モンステラタウエリーの特徴と育て方!デリシオーサとの違いや大きさを徹底解説

-

モンステラが折れた時の対処法!復活させる応急処置と再生のコツ

-

モンステラがダイソーで売ってない?入荷時期と在庫確認のコツ

-

モンステラの水耕栽培はずっとできる?根腐れを防ぐ管理と冬越し術

-

モンステラは赤玉土だけで育つ!室内で清潔に楽しむ土の選び方と育て方

-

失敗しないモンステラの寄せ植え!相性の良い植物と枯らさない管理法

-

モンステラの葉っぱが茶色くなる原因とは?切るべき判断基準と復活法を解説

-

モンステラの葉っぱから水が!葉から水滴が出る理由と床濡れ対策を解説

-

モンステラの剪定と水差し|失敗しない切る場所と発根管理のコツ

-

モンステラが倒れる原因と復活法!支柱や植え替えで解決するコツ

-

モンステラの風水で玄関の運気UP!方角別の効果と枯らさない育て方

-

モンステラが枯れる原因と復活法|葉の変色や症状別の対策を解説

-

モンステラに似た植物11選!葉が割れる種類や猫に安全な代用種も

-

伸びすぎたモンステラは植え替えで解決!失敗しない剪定と支柱のコツ

-

モンステラを地植えで庭に植えるには?失敗しない土作りと冬越しの鉄則

-

モンステラの葉が丸まるのはSOSサイン!症状の見分け方と復活法を解説

-

モンステラの新芽が出ない原因は?動かない理由と復活させる対処法

-

モンステラが大きくならない・成長しないサインを見極める根腐れチェックと復活法

-

モンステラの水耕栽培でメダカとの共生は可能?毒性と安全に栽培する方法を解説

-

暴れるモンステラをセリアの支柱で救出!失敗しない立て方と100均おしゃれ活用術

-

モンステラの葉焼け対処法|変色した葉の切り方・復活法と根腐れとの見分け方

-

モンステラ「ホワイトタイガー」はなぜ高い?組織培養できない希少性と適正相場